【大河ドラマ~べらぼう】第48話

死の間際まで、書をもって世を耕し続けた蔦屋重三郎の最期

画像

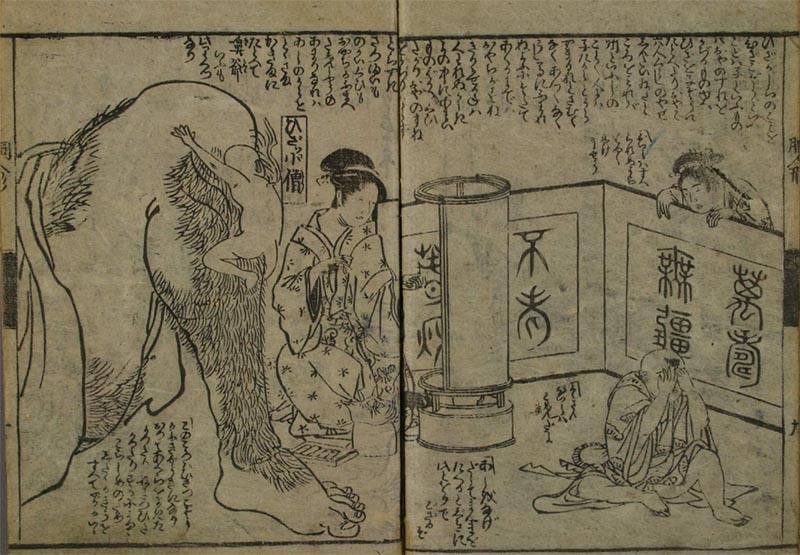

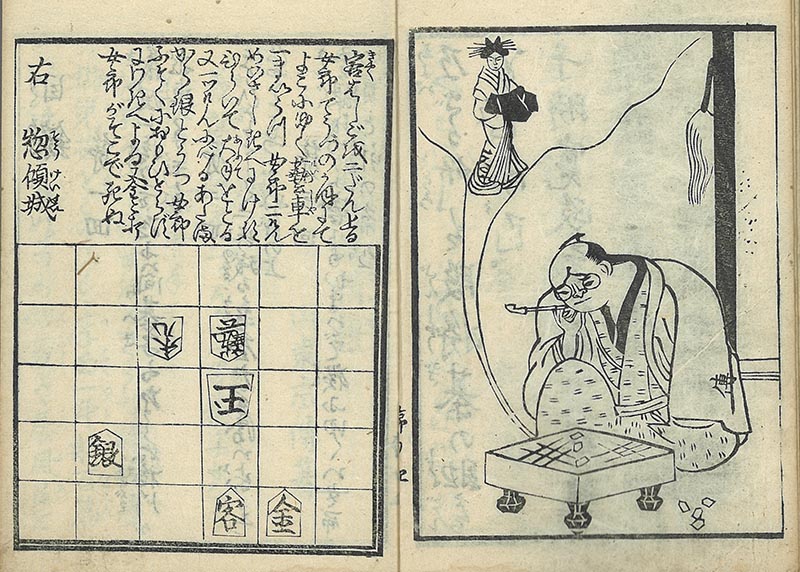

山姥と金太郎・盃

画:喜多川歌麿

出典:国立文化財機構所蔵品統合検索システム

大河ドラマ「べらぼう」がついに最終回を迎え、蔦重の最期の時が描かれました。最終回でとくに印象的だったのは、仲間たちの出世作を予見させる、さまざまなリクエストを行うシーンでした。最初のリクエストは、滝沢瑣吉(曲亭馬琴)に対するものです。旅先で耳にした「黄表紙ってのは、すっと終わってしまう」という黄表紙ファンの声をヒントに、長編読み物の制作を依頼します。

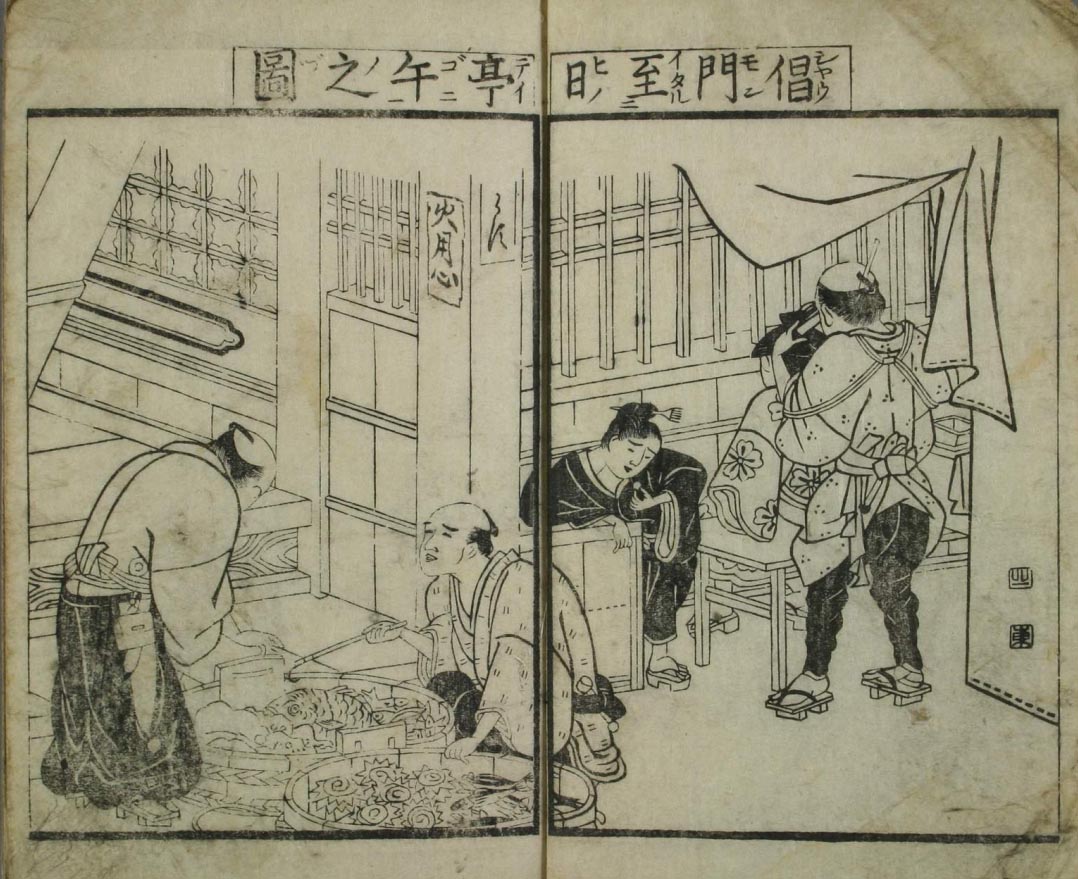

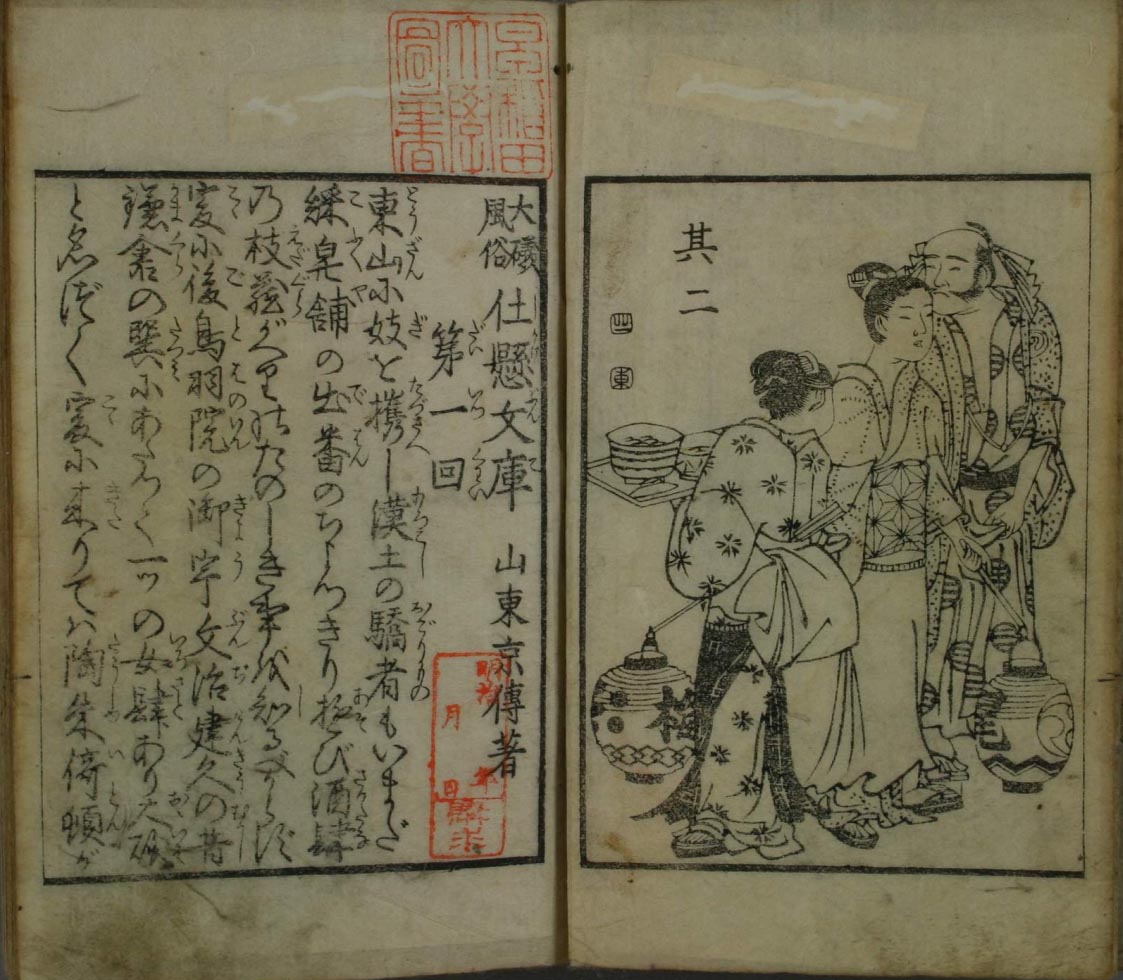

さらに、同席していた十返舎一九には、誰でも笑える物語を書くよう求めます。これらはいずれも、曲亭馬琴の『南総里見八犬伝』、十返舎一九の『東海道中膝栗毛』といった後のヒット作を予見させるリクエストでした。また、自らの死を予感して仲間を集めた場面でも、蔦重は「死後に、『あいつは本を作り続けた。死の間際まで書をもって世を耕し続けた』と言われたい」と語り、集まった仲間一人ひとりに最後の願いを託します。山東京伝には「人の性分によって国が分かれた諸国巡りの話=『和荘兵衛後日話』」を、勝川春朗(葛飾北斎)には「音が聞こえてきそうな狂歌集の景色の絵=狂歌絵本『柳の糸』の中の一図『江島春望』」を、朋誠堂喜三二には、蔦重自らが創作した黄表紙『身体開帳略縁起』の手直しなどを依頼します。このほか、脚気で倒れる前に本居宣長のもとを訪ねるシーンも印象的でした。宣長の来訪者記録にも蔦重の名が残っているそうですが、ドラマでは、儒学にはない和学の精神としての「もののあはれ」を江戸に届けたいと訴えます。これは、日本文学の本質として「もののあはれ」の思想を広めた本居宣長の活動を先取りする描写となっていました。そして、最も印象に残ったのは、終生のパートナーである喜多川歌麿が、「こうきたか、というのを描いてほしい」という蔦重のリクエストに応えて描いた絵を見せる場面でした。

歌麿の絵は、山姥と金太郎をモチーフにした「山姥と金太郎・盃」でした。そこに描かれている山姥は恐ろしい鬼婆ではなく、美しい母親として無邪気な子どもを慈しんでいます。歌麿は蔦重に向かって、「これは、おっかさんの種なんだよ。金太郎が俺でさ。おっかさんとこうしたかったってのを、二人に託して描いてみようと思って…」と語ります。母親の亡霊に苦しんできた歌麿の過去を知る蔦重は、思わず「お前、大事ねえのか」と尋ねますが、歌麿は「この先、見たくねえか。この二人がこの後、どうなっていくのか」と返します。そして蔦重が「見てえ」と答えると、歌麿は蔦重の肩に手を置き、「なら、死ぬな」と言います。この言葉は、脚気に苦しみ、死が間近に迫る蔦重を力強く励ます、最高の一言だったと言えるでしょう。そして迎えた最期。蔦重の夢枕に立った巫女姿の九郎助稲荷から死を告げられた蔦重は、「午の刻に迎えが来る」と語り、みの吉の知らせを受けた仲間たちが次々と蔦重のもとへ集まってきます。午の刻を告げる鐘が鳴ると同時に蔦重は息を引き取りますが、大田南畝の「呼び戻すぞ! 蔦重~、俺たちは屁だー!!」という絶叫とともに、皆が一斉に立ち上がり、屁踊りを始めます。すると一瞬、蔦重が死の淵から目を覚まし、「拍子木……、聞こえなぇんだけど」と言葉を発して、物語は幕を閉じました。最後のオチは実に「べらぼう」らしく、これまでの大河ドラマにはなかった異色のエンディングだったと思います。

-scaled.jpg)