【大河ドラマ~べらぼう】第45話

曽我祭に仕掛けられた“平賀源内復活”の罠の裏で写楽が誕生。そして、歌麿と蔦重の“業と情”が動き出す

画像

歌撰恋之部 深く忍恋

画:喜多川歌麿

出典:国立文化財機構所蔵品統合検索システム

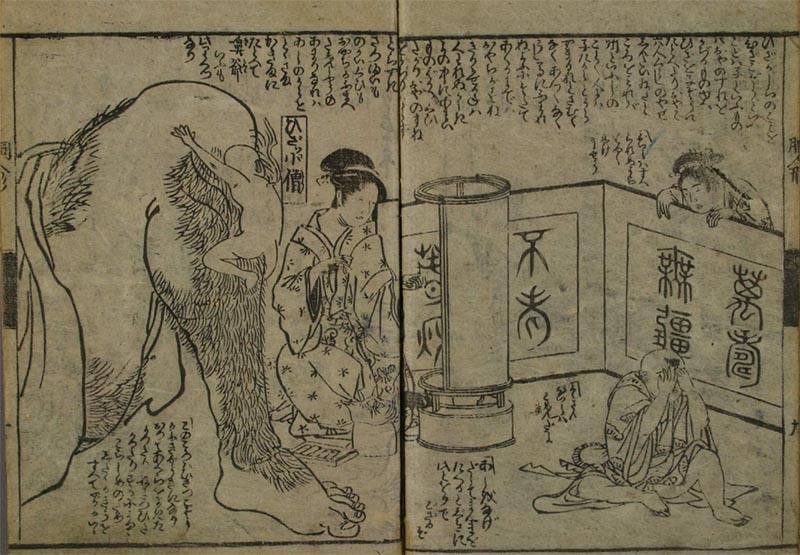

これまでの大河ドラマ「べらぼう」では、かつての将軍世子・徳川家基暗殺の黒幕として一橋治済の関与を想起させるシーンが描かれました。そして、そのことに気づいた平賀源内を獄中死に追い込んだ黒幕としても、治済が背後にいる可能性を濃厚に漂わせていました。45話では、このことに疑惑を抱いた松平定信の一派より、蔦重は半ば脅される形で協力を求められ、治済をおびき出す策として、「平賀源内が実は生きている」という噂を世間に広めるよう命じられます。そこで、蔦重が目を付けたのが「曽我祭」です。曽我祭とは、人気役者が山車に乗り、町中を総踊りしながら練り歩くという行事で、江戸の庶民にとっては憧れのスターの素顔が見られる特別な日でした。そこで蔦重は、祭で踊る役者たちの姿を蘭画風の浮世絵に描き、その描き手は平賀源内として世に送り出して源内生存説を広めるという作戦を立てます。さっそく、北尾重政・政演、大田南畝、朋誠堂喜三二らが集められ、蔦重は「源内が描いたような役者絵を世に出したい」と相談。そして、画号をどうするかの話になり、喜三二が口にした「しゃらくさい」をヒントに、蔦重が架空の絵師「写楽」という名前を生み出します。史実の東洲斎写楽は約10か月の短い期間で多くの役者絵を発表したものの、忽然と姿を消した謎の絵師として知られています。その出自や経歴は現在でも謎のままですが、ドラマでは蔦重が考えた架空の絵師として生み出されました。しかし、源内が作る役者絵というのはなかなか難しく、計画は難航します。絵師たちは懸命に源内風の役者絵を考案しますが、蔦重はそのたびにダメ出しを出すため、絵師らの不満は高まるばかり。ついに北尾重政が「やってられっか!付き合いきれねえぜ」と出て行ってしまいます。

そんな状況のなか、政寅が「歌さんなら…」と口にするなど、喜多川歌麿待望論が高まっていきます。一方、歌麿は本屋が自分の作品を褒めるばかりで何もダメ出しをしないことにイラ立っていました。これまでの歌麿は、蔦重からさまざまな注文をつけられ、その難題に応える形で作品を生み出してきたため、ほかの本屋たちに物足りなさを感じていたのです。やはり、このコンビは互いに替えの利かない最強コンビですよね。そして、そのコンビ復活を目指し、ていが単身、「歌撰恋之部」を持参して歌麿の元を訪れます。「歌撰恋之部」は、歌麿が恋心をこめて描いた女性の下絵を元に蔦重が完成させた美人大首絵シリーズ。ていは、「これは蔦屋重三郎からの恋文でございます。正しくは恋文への返事でございます。どうか一目でも見てやってくださいませ」と言って、頭を下げます。そして、歌麿の好みに合うよう髪の毛の細部までこだわりぬき、摺師と大喧嘩しながら完成させたこと、印の位置には蔦重が歌麿の間に上下なく、肩を並べて共に作品を作っていることを歌麿に伝えたいという思いが込められていることを説明。最後に「二人の男の業と情、因果の果てに生み出される絵というものを見てみたく存じます」と本音を話します。この説得に心を動かされたのか、ラストシーンでは歌麿がていと共に蔦重のもとへ現れます。コンビ復活か、写楽=歌麿として描かれるのか、次回がとても楽しみです。

-scaled.jpg)