- 【大河ドラマ~べらぼう】第38話 2025年10月15日

出版統制に挑む、蔦重の逆転の一手と仲間との絆

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

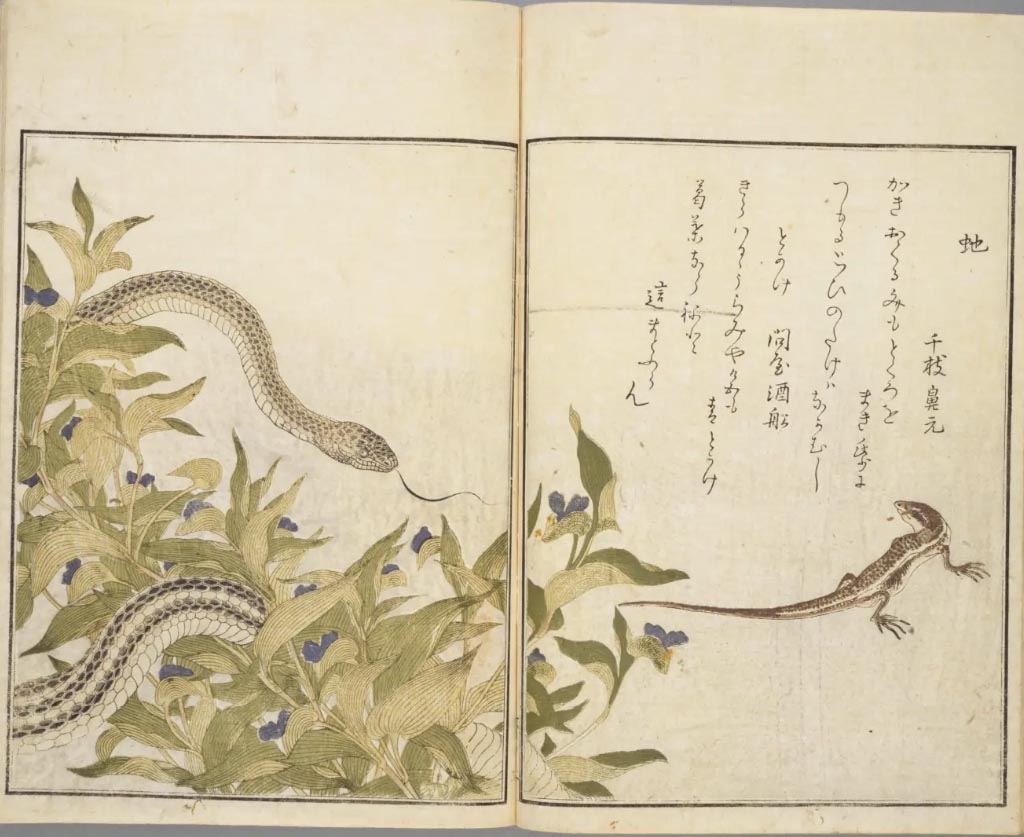

画像 「心学早染艸」山東京伝 作出典 国書データベース

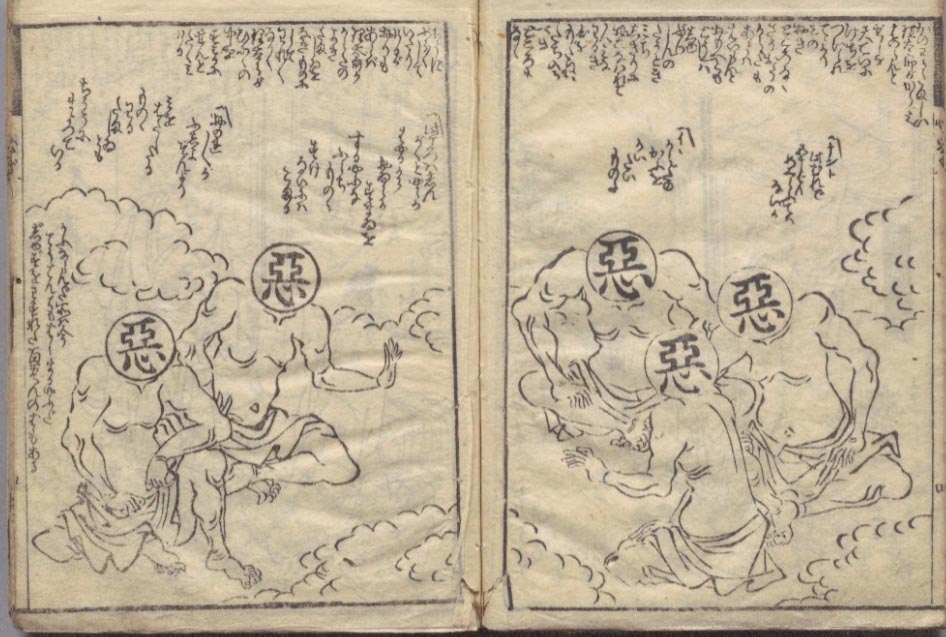

黄表紙、浮世絵などは、そもそも贅沢品。よからぬ考えを刷り込み、風紀を乱す元凶である。ならば、初めからそんなものは出さぬがよい―。大河ドラマ「べらぼう」38話では、老中・松平定信による出版統制の動きがエスカレートし、ついに「今後一切、新しい本を仕立ててはならぬ」と戯作や浮世絵に規制をかけた出版統制令が発布。これにより、江戸の地本は大きな危機を迎えることになりました。そのきっかけとなったのは、あきらかに蔦重が定信の政を皮肉るために出した黄表紙です。そのため、蔦重は江戸中の地本問屋やクリエイターたちに土下座をして謝罪。同時に触れの中にある「どうしても作りたい場合は、指図を受けろ」という文面に着目し、江戸中の地本問屋が大量の出版企画を持ち込み、指図を受けに行って奉行所が音を上げるのを待つという作戦を提案します。このシーンでは、ドラマの前半で蔦重と激しく対立してきた鶴屋とタッグを組んで地本問屋たちをまとめるという画期的なシーンが描かれました。彼らが団結していくなかで、前話から続いていた蔦重と山東京伝の対立も和解の方向へ向かい、過去のわだかまりを超えて「仲間」が作られていく様子が印象的でした。そしてもう一人、蔦重がこの逆境を乗り越えるためのキーマンとして頼ったのが、長谷川平蔵でした。この頃、江戸では前話で話題になった山東京伝の「心学早染艸」から、「悪玉提灯」と名付けられた提灯を持ち歩き、町で騒ぐ若い衆が出現。平蔵は、これらの者を収容し、真人間になるように教育して江戸の治安を守るための施設「人足寄場」を作るよう、定信に命じられていました。要するに江戸の治安維持のための重要人物として定信の信を得ている平蔵を味方に引き入れようとしたわけです。

蔦重はまず、平蔵を慰労するため吉原に一席設け、吉原と出版界を守ってほしいと懇願します。そして、蔦重の意を受けた平蔵は定信のもとを訪れ、「本など上方にまかせればよいと、それがしも考えます」と話します。どういう意味かを問う定信に対し、「実は今、上方の本屋が江戸に店を出してきているようで。江戸で新しき本が出せぬとなれば、上方が待ってましたとばかりに黄表紙も錦絵も作るようになる。黄表紙と錦絵は江戸の誇り。渡してなるものかと躍起になっておるようです。くだらぬ町方の意地の張り合いでございますよ」と話したところ、案の定、もともと黄表紙ファンであった定信は「くだらなくなかろう!江戸が上方に劣るなど、将軍家の威信にかかわる」と、考え直すことに。そして、地本も書物同様に株仲間を作り、「行事」という内容をチェックする役目の者を立て、行事の差配で本が出版されるシステム「地本問屋仲間」が結成されました。一方、35話で結婚して以来、妻・きよと幸せに暮らしていた喜多川歌麿でしたが、きよがそう毒(梅毒)に冒され、看病の甲斐なく病没。知らせを聞いた蔦重が駆けつけると、歌麿はきよの死を受け入れることができず、「まだ生きてっから」と無心にきよの絵を描き続けていました。蔦重が、半狂乱となる歌麿をきよの亡骸から引き離し、「おまえは鬼の子なんだ。生き残って命を描くんだ。それが俺たちの天命なんだよ」と言い聞かせますが、歌麿は号泣しながら蔦重に殴りかかります。歌麿がこの絶望からどのように立ち直り、美人画の巨匠として活躍するようになるのか、今後が楽しみです。

More - 【大河ドラマ~べらぼう】第37話 2025年10月1日

武士は筆を折り、吉原は無法地帯に。出版文化と吉原の存亡をかけた蔦重の苦闘と、黄表紙を巡る二つの大喧嘩

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

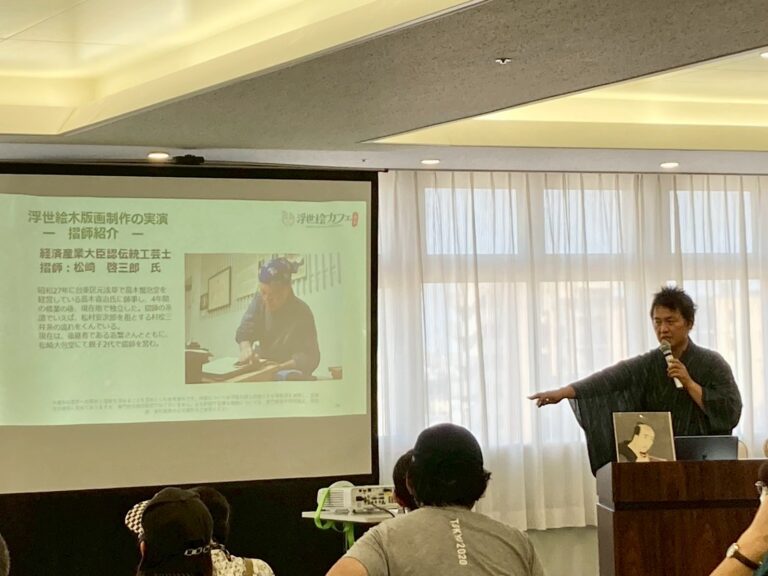

画像 出所 浮世絵カフェ蔦重蔵書傾城買四十八手 山東京伝作

寛政の改革下で恋川春町を失い、朋誠堂喜三二が去り、大田南畝も筆を措き―。大河ドラマ「べらぼう」37話では、老中・松平定信による出版統制により武士階級のクリエイターたちが次々に創作活動から身を引き、江戸の出版文化が大ピンチに。蔦重はこの状況を打開するため、町人を代表するクリエイター・北尾政演(山東京伝)に執筆を依頼しますが、政演も咎めを受けており、「俺も目をつけられてるんですよ~」と執筆をためらいます。一方、前話で春町の自死に大きな衝撃を受けた定信は、「世は思うがままには動かぬもの。そう諫言した者を、私は腹を切らせてしまいました。その者の死に報いるためにも、私は我が信ずるところを成し得ねばなりませぬ」と、春町の意思に反して改革への意欲をますます強めます。そして、借金を抱える旗本や御家人を救済するため、札差しに債務放棄などをさせる棄損令を発動。これにより、吉原で贅沢をしてきた金融業者の札差たちも財布のひもを締めるようになり、吉原は客足が大きく鈍る結果に。さらに、定信が「遊ぶところがあるから人は遊び、無駄金を使う。ならば遊ぶところをなくしてしまえばよい」と、田沼時代に歓楽街として大いに賑わった中州の遊郭を取り壊したことで、行き場を失った女郎たちが吉原に殺到。生活のために女郎たちが競って安値で身体を売ったため、吉原は無法地帯と化し、存亡の危機に追い込まれていきました。この状況を憂いた蔦重は、「倹約ばかりしてちゃあ景気が悪くなり、みんな貧乏。そのつけは立場の弱い奴に回る。そいうことをおもしろおかしく伝えたい」と、定信の倹約政策を皮肉った黄表紙を出版するため、京伝に筆を取るよう強く迫ります。しかし、これに妻・ていが猛反対。派手な夫婦喧嘩が繰り広げられました。

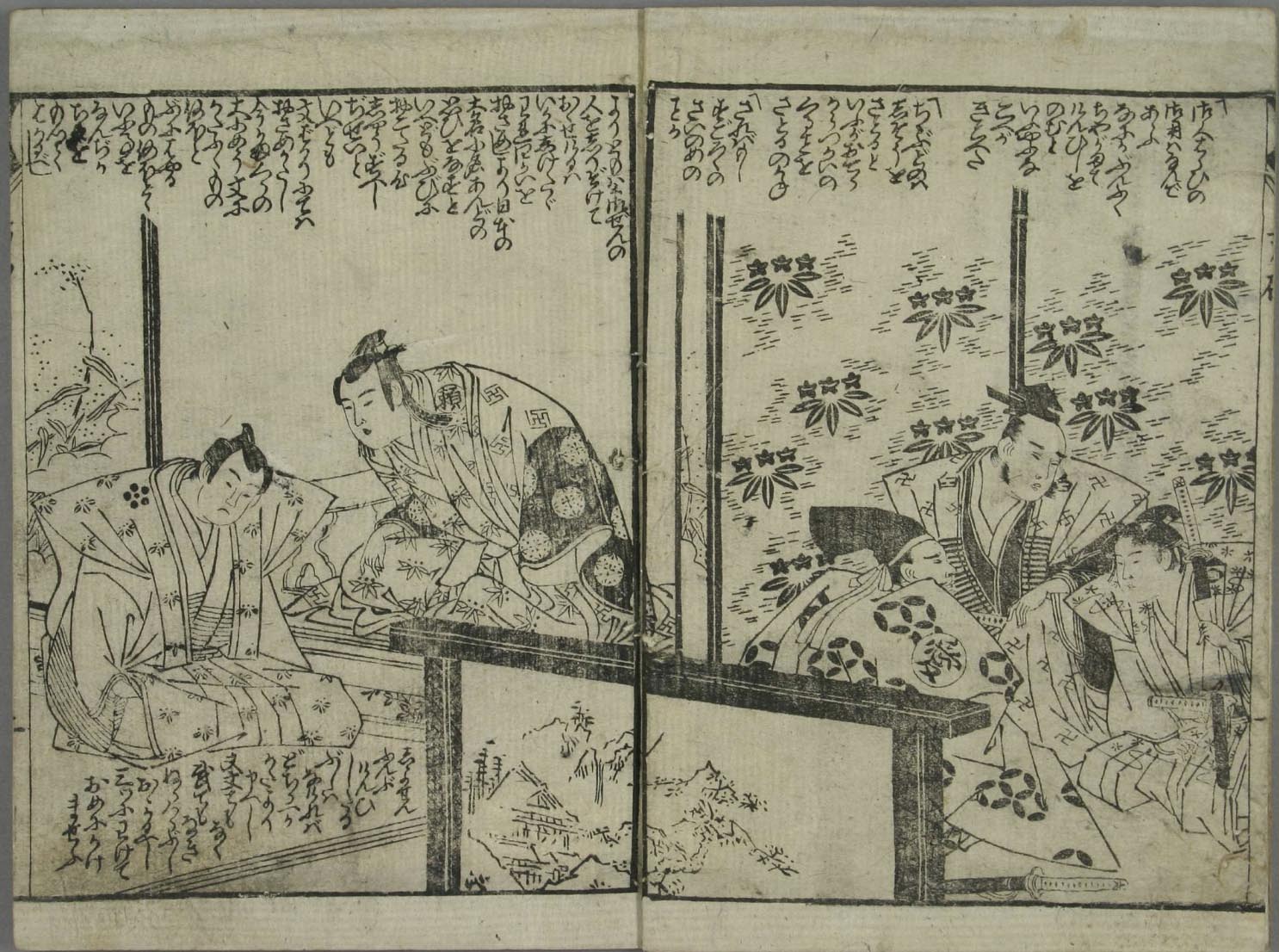

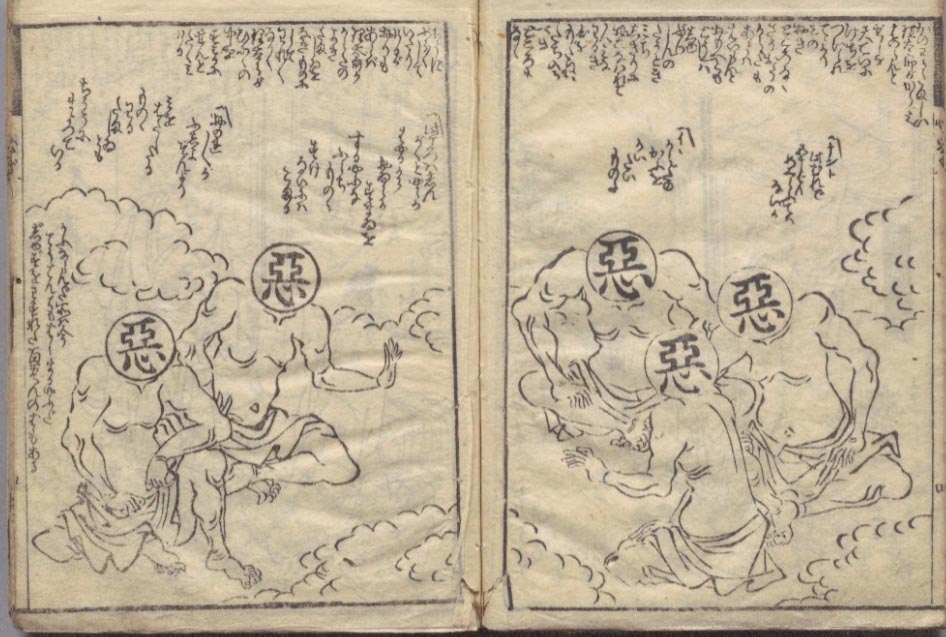

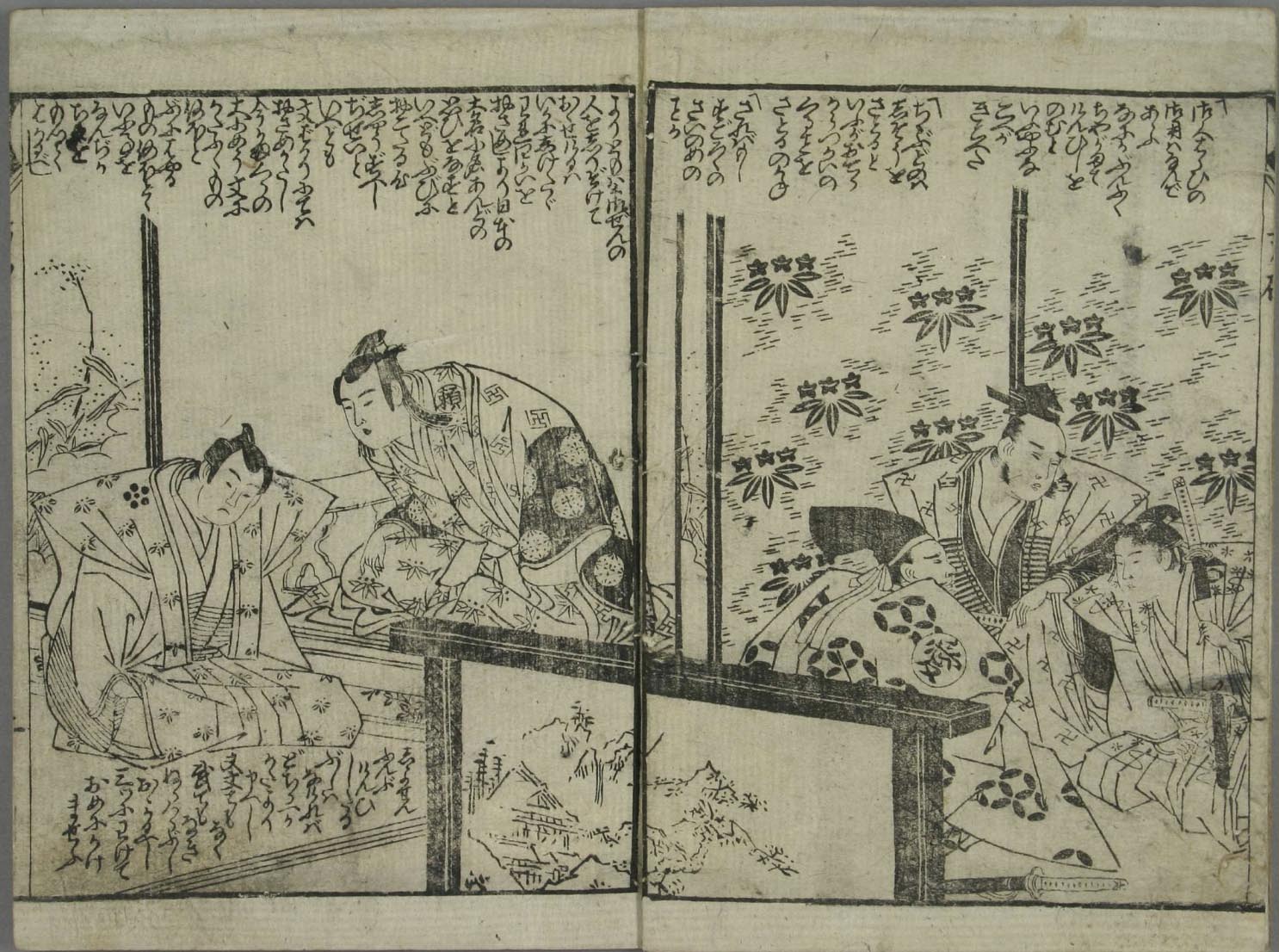

ていは、「旦那様はしょせん、市井の一本屋に過ぎません。立場の弱い方を救いたい、世を良くしたい。その志はよく分かりますが、少々、己を高く見積もり過ぎではないでしょうか」と、強く諫めます。一方、蔦重も「昔、陶朱公(古代中国の越の国の軍師として、優れた商人として成功した人物)のように生きろって言ったのはどなたでしたっけ」と反論します。そんな夫婦喧嘩を面前に、とまどいながらも京伝が生み出した大ヒット作が、女郎買いを指南する洒落本「傾城買四十八手」です。「傾城買四十八手」は、座敷や閨房を舞台とした遊女と客のやりとりが精緻な心理描写とともにユーモラスに描かれた、京伝の洒落本の代表作で、後世の作家たちに大きな影響を与えたと言われています。さらにその後、京伝は馴染みの花魁・菊園から持ちかけられ、心学の本「心学早染艸」を大和田という本屋から出版。内容は善い魂と悪い魂が一人の男の身体を巡って戦い、善の魂が勝利し善人として生きていくという話で、善玉、悪玉という言葉のルーツになった本です。要するに、定信が推し進める倹約や勤勉といった教えをエンタメ化したものでした。そのため、蔦重は「こんなにおもしろくされたら、みんな真似してどんどんふんどし(定信)を担いじまうじゃねえかよ」と大激怒。「おもしろいことこそ黄表紙には一番大事なことじゃねえですか」と反論し、大喧嘩の末、京伝は「俺はもう蔦重さんのところでは一切書かないです」と、袂を分かつことを宣言してしまいます。恋川春町、朋誠堂喜三二、大田南畝に続いて、頼みの綱だった山東京伝まで…。今後、蔦重がこの逆境をどう乗り越えていくのか楽しみです。

More - 【大河ドラマ~べらぼう】第36話 2025年10月1日

豆腐の角に頭をぶつけて憤死す―。黄表紙が招いた恋川春町の最期と松平定信の悔恨

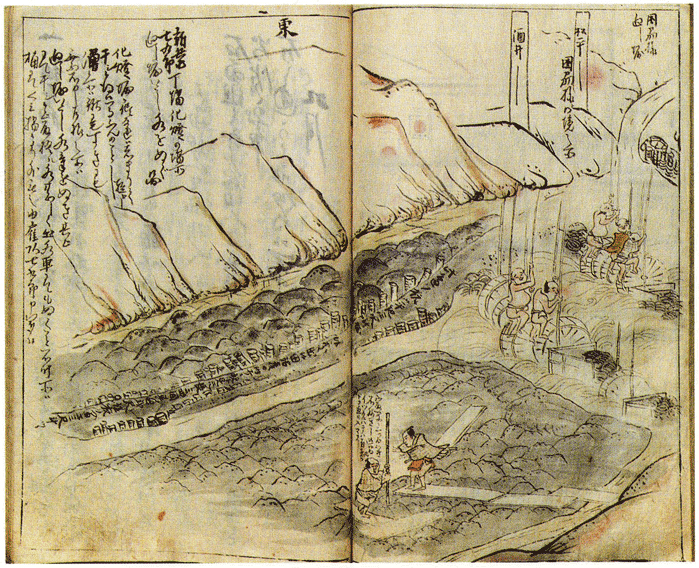

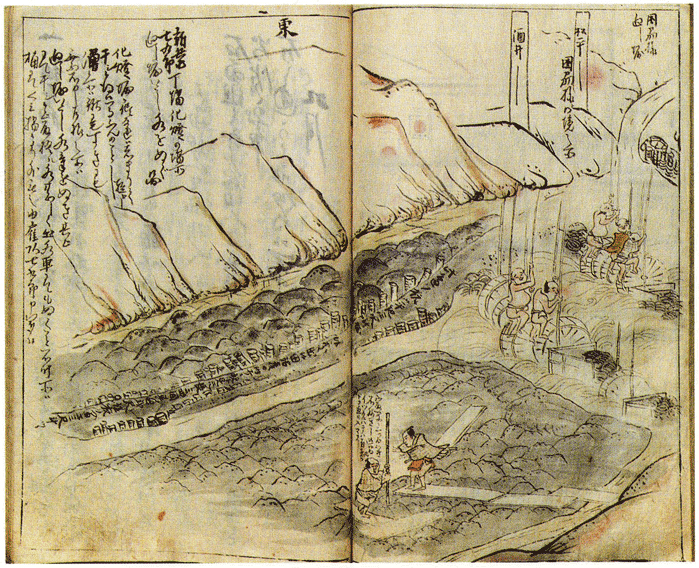

画像 出典国書データベース「悦贔屓蝦夷押領」 恋川春町作

寛政の改革による出版統制がいよいよ本格化。大河ドラマ「べらぼう」36話では当初、松平定信の政をわかりやすく風刺した新作、恋川春町作「鸚鵡返文武二道」と唐来三和作「天下一面鏡梅林」が大ヒット。さらに、前話で発刊した朋誠堂喜三二作「文武二道万石通」も売れ続け、蔦屋は絶好調でした。「定信が黄表紙のファン」という噂は本物と蔦重は自信を深め、勢いづいていましたが、お咎めがなかったのは、定信がただ政務に追われて黄表紙を見る余裕がなかっただけのこと。手に取って読んだとたんに定信の怒りを買い、上記3作は絶版処分を言い渡されました。そのため、喜三二は藩から𠮟責を受け、筆を折る覚悟を決め、春町は病気と称して隠居となったものの戯作活動は続けていくことになりました。そんな折、蝦夷地でクナシリ・メナシの戦いが勃発。すぐさま松前藩が鎮圧したものの、「そもそもアイヌ民族たちが蜂起した理由は松前家および請負商人たちによるひどい扱いによるもの。さらに鎮圧の仕方も残虐非道なものであった」との報告が入ります。これにより、定信は蝦夷地を松前家から召し上げ、幕府の直轄地とする方針を打ち出します。しかし、蝦夷地の上げ地は元々、田沼意次が計画していたもの。そのため、将軍の実父・紀伊の徳川治済が「田沼病と笑われぬか?(幕府の)財政を立て直すために松前から蝦夷を取り上げるのは、まぎれもなく田沼の発明であろう」と横やりを入れます。そして、定信のひざ元へ恋川春町作の黄表紙「悦贔屓蝦夷押領」を放り投げます。これが、春町の悲劇の始まりとなりました。

「悦贔屓蝦夷押領」は、田沼が立てた手柄を定信が横取りするという皮肉を込めたもの。これが定信の逆鱗に触れ、春町は名指しで出頭を命じられます。これに慌てた春町は蔦重に相談。蔦重は、一度死んだことにして逃げ延び、絵や戯作を生業とする別人として生きていくことを提案します。春町も一度はその方向で覚悟を決め、主君である松平信義に「それがしが死んでしまえば責める先がなくなる。殿もこれ以上しつこく言われることもなくなるでしょうし…」と話し、その支度を蔦重が整えてくれること、その支度が整うまでの間は「春町は病で参上できない」と、頭を下げてもらうことを願い出ます。これに対して信義は「恋川春町は当家唯一の自慢。私の密かな誇りであった。そなたの筆が生き延びるのであれば、頭なんぞいくらでも下げようぞ」と快諾します。しかし、信義から報告を受けた定信は、春町の病気というのを疑い、自ら春町のもとを訪れると告げます。万事休した春町は、その日の夜に切腹し、豆腐の入った水桶に頭を突っ込んで(豆腐の角に頭をぶつけて死んだを再現して)絶命。後日、信義は定信のもとを訪れ、春町の死を報告しながら「豆腐の角に頭をぶつけて…。御公儀を謀ったことに倉橋格(春町の本名)としては腹を切って詫びるべきと。恋川春町としては死してなお、世を笑わすべきと考えたのではないかと、版元の蔦屋重三郎が申しておりました。そして、戯ければ腹を切らねばならぬ世とはいったい誰を幸せにするのか―。学のない本屋ふぜいにはわかりかねぬと」と話していたことを告げます。これを聞いた定信はふらふらと立ち上がり、積まれた布団に顔をうずめて一人で号泣。おそらく定信の黄表紙ファンは本物で、好きなものを取り締まったこと、春町を死に追いやってしまったことへの深い悔恨の念が溢れ出たことを描いたものと思われます。

More - 【大河ドラマ~べらぼう】第35話 2025年10月1日

からかうつもりが、まさかの応援団に―。勘違いで盛り上がる改革ムードのなか、禁断の出版を決意

画像 出典 大英博物館歌まくら 喜多川歌麿

「こんなはずじゃなかった…」「そんな意味で言ったわけじゃないのに!」ということ、よくありますよね。大河ドラマ「べらぼう」35話では、前話で出版した松平定信の政を茶化した黄表紙が爆売れ。皮肉が全く理解されず、蔦重の意に反して定信の政を応援しているような流れになってしまいました。定信をとくに喜ばせたのは、朋誠堂喜三二作の「文武二道万石通」。物語は鎌倉幕府の初代将軍・源頼朝から命じられた畠山重忠が、武士たちを「文に秀でた者」と「武に秀でた者」と「どうにもならない、ぬらくら」の3タイプに分けたものの、ぬらくら武士が大多数だったため、試練を与えて性分を叩き直すというもの。しかし、ぬらくら武士の性分は変わらず、滑稽な姿がユーモアたっぷりに描かれたため、だらしない姿が読者の失笑を誘いました。これは、当時の武士社会を皮肉ったもので、幕府の政策や武士の堕落を風刺したものでした。しかし、畠山重忠の着物に松平家の家紋・梅鉢紋が描かれていたことから、定信は自分への賛辞と勘違い。黄表紙の密かなファンでもあった定信は「蔦重大明神がそれがしを励ましてくれている。大明神は、私がぬらくら武士たちを鍛え直し、田沼病に侵された世を立て直すことをお望みだ」と大喜びし、改革へのモチベーションを上げる材料になってしまいました。世間にもこれが受け入れられ、大ヒットとなるものの、からかいの意図が全く伝わっていないことに蔦重は頭を抱えます。そして、今度はもう少し皮肉をわかりやすくしようと、作戦を練り始めます。そんな折、喜多川歌麿が一人の女性・きよを伴って蔦重のもとを訪れました。

きよは、30話で歌麿が亡霊に苦しみスランプに陥っていたとき、廃寺でまき散らした絵を拾い集めてくれた女性。歌麿は、耳が不自由で洗濯女として暮らしていたきよと再会し、黙々と洗濯するきよを描く日々を過ごしていました。その日々の中できよと心を通わせた歌麿は、蔦重にきよと所帯をもちたいと告げ、「俺、ちゃんとしてえんだ。ちゃんと名をあげて、金も稼いで、おきよにいいもん着させて、いいもん食わせて、ちゃんと幸せにしてえんだ」訴えます。そして、亡くなった師匠・石燕の仕事場を借りてきよと暮らすつもりだと説明しつつ「これ、買い取ってもらえねえかな」と蔦重に紙の束を差し出しました。受け取った絵は笑い絵(春画)で、蔦重も妻・ていも無言で見入ります。過去の辛い経験から描くことができなかった春画を見事に描いた歌麿に深く心が揺さぶられた蔦重は、応援の意思も込めて百両の大金を手渡しました。そして、もっと強い風刺を効かせた次作として、恋川春町作「鸚鵡返文武二道」の出版を決意。これは、ていが「あまりにもからかいが過ぎるのではないでしょうか」と出版に反対した問題作。この決断が後にどんな災い呼ぶことになるのか―。次の36話以降は、蔦重に大きな試練が待ち受けていそうです。

More - 【大河ドラマ~べらぼう】第34話 2025年10月1日

松平定信の老中首座就任により、質素倹約の世へ。笑いと皮肉を武器に蔦重が幕府に挑む、文化バトルが勃発!

画像 出典 国書データベース 文武二道万石通 朋誠堂喜三二作

石破首相が辞任を表明した夜、大河ドラマ「べらぼう」34話では、松平定信が老中首座に就任。いよいよ寛政の改革が始まります。定信は天明の大飢饉などにより傷んだ幕府の財政再建を目指し、質素倹約を掲げて厳しい統制を敷き始めます。これは極端な緊縮財政を敷くということですから、積極財政だった田沼時代から180度方向が変わったということになります。質素倹約を奨励し、緊縮財政を進めると当然、人々はモノを買い控えるようになり、お金の流動性が低くなります。そうすると経済は停滞し、世の中から活気が失われていきますよね。当然、江戸の庶民にとっては必ずしも良いことではないはずですが、庶民は定信の老中首座就任のニュースを好意的に受け取ります。徳川吉宗公のお孫様登場ということで江戸市中の期待は膨れ上がり、なかには「柔術で大きな熊を倒した」「5歳で論語を諳んじた」という、現代社会の都市伝説的な逸話まで拡散されていきます。そして、定信は配下の隠密たちに街に出回る噂を収集させたり、自身の政策を読売に載せて世論を巧みに操作していきます。一方、田沼意次は完全に表舞台から退けられ、土山宗次郎や松本秀持といった田沼一派は処罰の対象となり、徹底的な田沼つぶしが行われました。これに憤慨する田沼びいきの蔦重は、定信を「ふんどし野郎」呼ばわりし、その政策を「(定信は)世のため死ぬまで働け、遊ぶな、贅沢するなと言ってるんだよ。そんなの正気の沙汰じゃねえ」と批判しますが、妻・ていから「放蕩の末、身を持ち崩すよりはまし。新しいご老中のお考えは極めてまっとうで皆が(世間は)喜んでいる」と反論されます。そこで、蔦重は書を持って(定信の政策に)抗うことを決意します。

定信の厳しい監視は文芸の世界にも及び、当時の文芸界の第一人者、大田南畝も幕府の高官に呼ばれて詰められました。そして「世の中に 蚊ほどうるさき ものはなし ぶんぶといふて 夜も寝られず」と書かれた、一枚の紙を見せられます。これは、「文武(ぶんぶ)に励めという定信の指示が、蚊の「ぶんぶん」という羽音のようにうるさくて眠れない」という意味で、定信の政策に対する皮肉を表現した狂歌です。南畝は、幕府高官に「作者はお前か」と問い詰められ、「自分ではない」と無実を訴えたものの、「この歌を褒めたではないか」と処罰を仄めかされます。これに震え上がった南畝は「筆を折る」と明言するほど怯え、文芸界全体も委縮していきました。このような公儀の姿勢に立ち向かうため、蔦重は狂歌師や絵師たちを蔦屋に召集。「倹約を心掛け、遊興におぼれず分をわきまえ、務めろというのは、裏を返せば死ぬまで働け、遊ぶな、贅沢すんなってことじゃないですか。そんなの誰が楽しいんです」と訴え、「だから、この流れに書をもって抗らいてぇと思います」と宣言。そして、「ふんどしのご政道をからかう黄表紙を出してぇと思っています」と話ますが、南畝たちから「ありえぬ。ご公儀をからかうなんぞ、首が飛ぶぞ」と反対されます。そこで、「その黄表紙が田沼様を叩くものならどうです。極悪人・田沼を叩いて、ふんどしのかみ様を持ち上げりゃあ、これ幸いと見逃すんじゃねぇですか」と提案します。要するに、定信を持ち上げると見せかけて、その実からかう黄表紙を作るということです。さらに、豪華な絵本も出すことを宣言。そこで出版されたのが、朋誠堂喜三二作「文武二道万石通」、恋川春町作「悦贔屓蝦夷押領」、山東京伝作「時代世話二挺鼓」の3つ黄表紙と、喜多川歌麿の豪華な狂歌絵本「画本 虫ゑらみ」です。蔦重が皮肉たっぷりの書を武器に、ご政道に異を唱える戦いが、いよいよ始まりました!

More - 【大河ドラマ~べらぼう】第33話 2025年9月12日

命を賭した友、命を写した絵―。米騒動が収束していく裏で描かれた、新之助の最後と歌麿の飛躍の兆し

画像 『画本虫ゑらみ』喜多川歌麿//筆,宿屋飯盛<石川雅望>//撰板元 蔦屋重三郎,天明8(1788)刊. 出典:国立国会図書館デジタルコレクション

ついに江戸市中でも打ちこわしが勃発。大河ドラマ「べらぼう」33話では、「政を正せ」と書かれた幟を掲げた新之助を筆頭に江戸各地で打ちこわしが行われ、売り渋りをする米問屋の米俵が道や川にばらまかれる様子が描かれました。新之助の目的は米を奪うことではなく、あくまで幕府の政を改めさせること。そのため、押し入った米問屋の米は盗まず、人を傷つけず、“強盗”ではなく、不当に金儲けをする米問屋VS生活に苦しむ庶民との間の“喧嘩”の形に見せた打ちこわしを行っていました。ところが、盗みをはたらくよう民衆を煽る不審者が現れます。それは、前話でも「米がなければ犬を食えと言われた」と主張して民衆の怒りを煽っていた、あの謎の人物でした。これに気づいた蔦重は、田沼意次の屋敷を訪れ、今回も同じ人物が現れたと告げます。同時に、市中の混乱を沈静化するため、米のかわりに金を配ることを進言。「その金で決まった量の米を買えるようにすりゃあ、お上もちゃんと考えてくれてるってなりゃあしませんか」と話します。これに賛同した意次は、再び読売を摺って市民に知らせるよう、蔦重に依頼します。これに対し、蔦重は「これ、またウチがやりますので…」と苦笑いしつつも快諾。しかし、これが後に大きな悲劇をもたらすことになります。

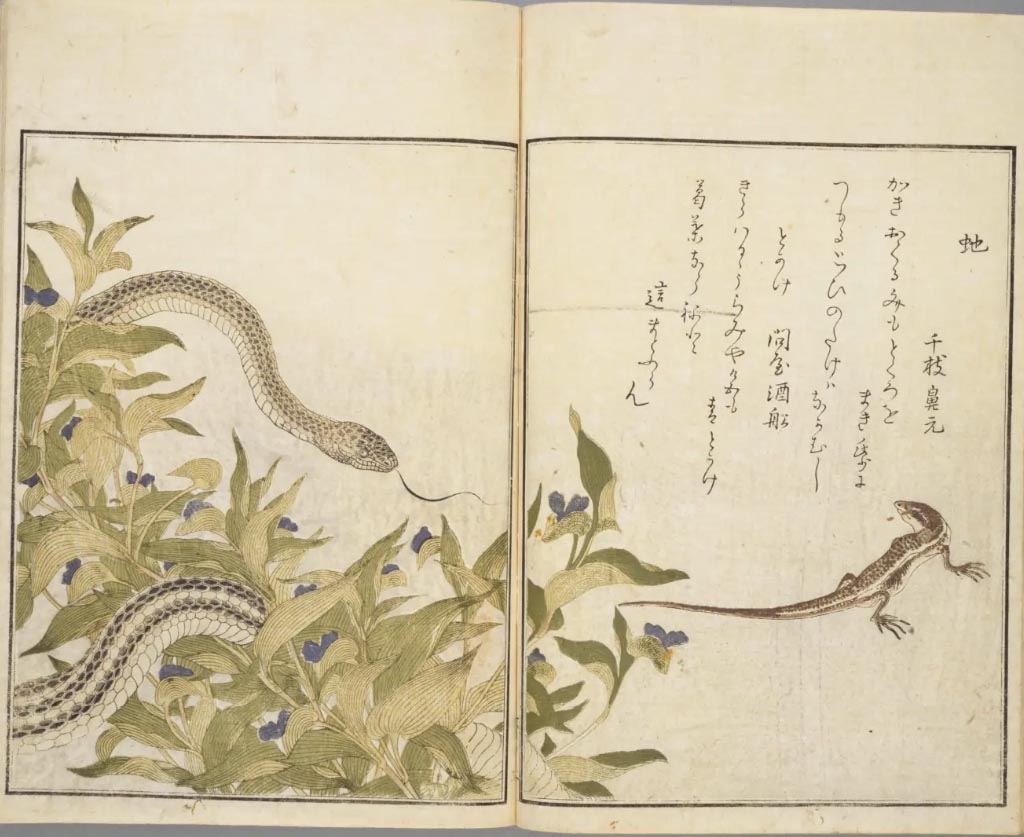

再び読売を摺ることになった蔦重ですが、単純に配るだけでは民衆の怒りをなだめ、混乱を収束させる効果は薄いと悩みます。そこで、鳴り物や羽織袴を準備して浄瑠璃行列を編成。「天からめぐみの銀がふる~。三匁二分 米一升~。声は天に届いた~」という華やか節回しで市中を練り歩き、米と引き換えができる「お救い銀」が出ることを告知します。これに人々は足を止め、「銀がふる~、銀がふる!」と熱狂しますが、蔦重の背後に匕首を持った、あの謎の人物が近づいていきます。そして、男が襲いかかった瞬間、新之助が身を挺して蔦重を守り、脇腹に傷を負ってしまいます。そして、周りが騒然とするなか長谷川平蔵が現れ、襲いかかった謎の男を矢で射殺。これにより騒乱は収束しますが、謎の男の刃には毒が塗られていたらしく、新之助も命を落とします。打ちこわしの騒動は収まったものの、新之助を失った蔦重は失意のどん底に。墓地に佇む蔦重の前に、今度は喜多川歌麿が絵を持って現れます。そして、細部まで繊細に描写した虫や草花の絵を見せ「これが俺の、“ならではの絵”さ」と話します。「生きてるみてえな絵だな…」とつぶやく蔦重に、「絵ってのは命を写しとるようなもんだ。いつかは消えていく命を紙の上に残す。命を写すことが、俺のできる償いなのかもしれねえって思いだして…」と、亡霊による苦しみから脱し、前向きになってきた心境の変化を報告します。歌麿が本格的に活躍するのはまだまだこれから。いよいよ、その日が近づいてきたようです。

More - 【大河ドラマ~べらぼう】第32話 2025年9月12日

「すべてを田沼のせい」にするため、一ツ橋治済が乞食に変装して民衆を扇動。そのとき、田沼びいきの蔦重は…、怒る庶民の代表・新之助は…。

画像 狂歌才蔵集

最近、新米の収穫が始まりましたが、米価格は高止まりしたままで、昔のような値段には下がりそうにないですね。これは、「農水省の減反政策のせい。自民党政治のせい」とよく言われますが、同じように米価高騰により庶民が困窮する様子が描かれている大河ドラマ「べらぼう」では、すべて「田沼のせい」になっています。32話では、その悪評から老中の座を追われた田沼意次が復権を目指し、再び政の舞台で動き始めました。ドラマの冒頭ではまず、御三家から「田沼の代わりに松平定信を老中にすべきだ」との意見書が出されます。これにより田沼失脚の流れが本格化し、田沼派と目されていた人々の立場が弱くなっていきます。その空気感の象徴的なシーンとして、幕臣である大田南畝が蔦重のもとに駆け込み、「今、これが出るのはまずいのじゃ!」と自身の狂歌集の出版とりやめを懇願するシーンが印象的でした。問題となったのは南畝が編者を務めた「狂歌才蔵集」ですが、南畝のあせりのきっかけとなったのは、田沼政権下で重用されていた勘定組頭・土山宗次郎の左遷でした。宗次郎は狂歌の分野で名が高く、南畝とも昵懇の仲だったため、自分に余波が来るのを恐れたわけです。一方、田沼意次は表の権力から退いたように見せつつも、裏で権力を維持できるよう布石を打っていきます。大奥を含めた人脈を活かし、「裏の老中首座」と呼ばれるようになるまで復権しつつありました。しかし、意次の悪評を広めるためにまたしても一ツ橋治済が暗躍。乞食に扮した治済が市中に現れます。

ドラマの冒頭で描かれた江戸市中では、米価高騰に困窮する庶民がお救い米の配布に期待していたものの、「一人の働き手で多くを養っていて、その働き手が病になった場合に限る」という条件があったため、多くの困窮者が米をもらえないままで、政治に対する不信感が高まっていました。しかし、意次の復権後、条件が緩和されお救い米が庶民にいきわたりました。ちょうどその頃、蔦重は盟友・小田新之助の長屋を訪れ、長屋の住人のために米や酒を差し入れた際に「やはり田沼様ってのは、頼りになりますね」と言ったところ、長屋の人々から「米を買えなくしたのはあいつじゃないか」「蔦屋っていえば、入ってるのは田沼の金でじゃぶじゃぶ遊んでたやつらだよな」と糾弾され、田沼不信が収まらない様子に蔦重は頭を痛めます。実際には、意次は庶民を救うために奔走しますが、大阪では打ちこわしが始まり、事態はさらに緊迫。江戸の打ちこわしへと広がるのを防ぐため、意次はお救い米のさらなる拠出を提案します。さらに、田沼家用人の三浦庄司が蔦重のもとを訪れ、お上の策を広報するための読売(瓦版)を依頼し、蔦重はこれを快諾。読売を市中で撒きながらお救い米が出る日を広く庶民に知らせますが、期日に米が届かず、お救い米の配布は延期になりました。そのため、激高した庶民が奉行所に押し掛けますが、群衆のなかからある乞食が「米がなければ犬を食え?」と大声を出します。そして、「そこのお侍さまが…」と指さし、民衆の怒りをあおります。これにより我慢の限界を超えた新之助たちは、何かの意を決したように立ち去ります。そして乞食の顔、一ツ橋治済の顔が画面に大きく映し出されました。この後、新之助たちの姿から打ちこわしの意思と察した蔦重は新之助を止めようとしますが、「田沼の手先に話せることはない」と突き放され、新之助の仲間たちからは「田沼の犬が!」と袋叩きにされます。それでも事態を憂いた蔦重は、新之助たちに布を渡し、自分たちの想いを書いたのぼりを作ることを提案。そして誰一人つかまらず、死ぬ者の出ないケンカ(抗議活動)をするよう訴えます。次週は、新之助たちの抗議活動(打ちこわし)が最大の見どころになりそうですね。

日本3大暴れ川「坂東太郎」の氾濫が飢饉に追い打ち

坂東太郎(利根川)の決壊による水害は、飢饉で困窮していた市民の生活をさらに追い詰めます。そんななか、蔦重は新之助夫妻のもとを訪れ、赤ん坊の命綱となる母乳が途絶えぬように米を届けます。これにより、妻・ふくの母乳は出続け、自分の子どもだけでなく食べ物に困って乳が出なくなっていた母親たちに代わり、何人もの赤ん坊に自分の乳を与えていました。ふくは元吉原の遊女であり、新之助と足抜けをした身。「人に身を差し出すのは慣れているから」と乳を与え続ける姿は、まるで菩薩のようでした。しかし、「あの家には米があるんじゃないか」という噂を聞いた流民に襲われ、理不尽に命を奪われました。その犯人もまた幼子を抱えながら、困窮していた父親。その犯人を見た新之助は、蔦重の差し入れた米がなければ自分も同じことをしたかもしれないと思い、「俺はどこの何に向かって怒ればいいのだ!」と怒りのやり場を失い、悲嘆していきます。振り返ると、ふくは常に「市井の代弁者」のように描かれてきました。今回も、意次が推し進めた「貸金会所制度」に対する誤解を解こうとする、田沼びいきの蔦重に向かい、「(田沼は)考えているふりをしているだけさ。だって家主は金を出せと言われたら家賃を上げるさ。米屋は米の値を上げるし、油屋は油の値を上げる。庄屋は水呑百姓からもっと米をとる。吉原は女郎からの取り分を増やすだろうね。つまるところ、つけを回されるのは私らみたいな地べたをはいつくばっているやつ。世話になってる身で偉そうで悪いけど、それが私が見てきた浮世ってやつなんだよ」と、市井の声を代弁します。その浮世が今後どのように変わっていくか、そして家治の死、田沼政治の終焉が蔦重にどんな影響を及ぼすか―。べらぼうの物語も、大きな転換期に入ってきました。

More - べらぼう 江戸たいとう【大河ドラマ館】イベント実施報告 2025年8月26日

2025年8月24日(日曜日)に「江戸文化体験デー」で講演しました。たくさんの方にご来場をいただきました。この場を借りて御礼申し上げます。

当日のプログラムですが、私は「浮世絵・地本文化の黄金期を創った蔦屋重三郎と吉原」というタイトルでお話しましたが、そのほかに摺師歴70年以上の松崎師匠が歌麿の「ポッピンを吹く娘」の摺り実演。栃木市からは阿部さんが「栃木と歌麿」というディープな歌麿話を。合計3部構成でイベントを実施しました。また併設でワークショップで摺り師体験をおこなったのですが盛況でお子様からご年配の方まで限定で100名をはるかに超える募集がありました。

大河ドラマ館でイベントを実施してドラマのファンの方がドラマをきっかけに浮世絵や地本に関心をもっていただいており、その熱量の高さを実感しました。イベントでは時間が限られたので、浅い作品紹介しかできなかったのですが、多数の深い質問もあったので次回はもっと深いお話ができるイベントを考えるつもりです。

【摺師 松崎師匠】

今回は有名な「ポッピンを吹く娘」を実演制作していただきました。今回は出来上がった浮世絵を実際に販売するための実演です。当然手抜き無し。さらに、私から色味など数点調整を依頼しています。今年、当時物の画が見つかったというニュースがありました。それを参考に背景の雲母摺りを通常より赤を強くしていただいています。ほか着物の模様などの色も調整しています。蔦屋重三郎もどうように、摺師さんと仕上げの段階でこのようなやり取りをやっていたはずです。

ポッピンをふく娘では版木を4枚の両面を使います。このときに8色の顔料を使います。当初に主板をつかって地墨みだけ自宅で済ませていただきました。イベント当日は色摺りだけを会場で実施しました。雲母摺りは粉がちらばるので自宅で仕上げてもらいます。来場者のかたも同じポッピンでも時代だけでなく彫師・摺師の技術や微妙な演出の違いなどで同じものはないことを知っていただきました。手作りの良さはすべてがオンリーワンであなただけの木版画なのです。そのかわり、全く同じものを大量に生産はできませんが。

完成品は、店舗及び浮世絵カフェ蔦重の公式通販サイトでも額装つきで販売いたします。出来上がったら写真を公開しますね。浮世絵はプレゼントとしても最適です。是非大切な人へプレゼントしてください。木版画でつくったオリジナルのギフトカードでメッセージも記入できます。9月にはできたてのフレッシュな「ポッピンを吹く娘」をお届けすることができます。通販サイトのご案内はもうしばらくお待ちください。

【栃木と歌麿】

歌麿の雪月花という大作をご存じでしょうか?謎に包まれた肉筆の大作で幅が3m以上ある3部作です。晩年の歌麿が描きましたが豪華で臨場感にあふれる妓楼の様子が描かれています。今にも話しだしそうな女郎たちが色とりどりの衣装をまとい、当時流行していた笹紅で化粧している姿は風俗史としても貴重です。残念ながらオリジナルは海外に流出しており見ることができませんが、栃木市立美術館にいくと高精細複製画「深川の雪」「品川の月」「吉原の花」の3点をまじかで見学できます。

あまり知られていませんが、晩年の歌麿は栃木の善野氏がパトロンとなって肉筆画の作成を歌麿に依頼していたようです。その縁もあって、歌麿の肉筆画が最大7点も保管されていた時期があったようです。1点だけでも貴重なのに!また、蔦屋重三郎と鶴屋さんと山東京伝など3名で日光まで旅行にいっています。当時、狂歌師栃木とかかわりを持っていた可能性もあります。是非肉筆の歌麿に会いに栃木に行きましょう!

オンラインショップ

栃木市立美術館

とちぎ歌麿交流館

More - 【大河ドラマ~べらぼう】第31話 2025年8月22日

将軍の死と、新之助の妻・ふくの理不尽な死浮世を写す二つの死により、べらぼうの物語も大転換期に突入

画像 「続保定記」久松宗作著天保期の印旛沼堀割普請の画出典 千葉市博物館

大河ドラマ「べらぼう」31話では、悲劇の連鎖と二つの印象的な死が描かれました。一つの死は、10代将軍・徳川家治の死でした。家治は祖父の8代将軍・徳川吉宗から期待を受け、直接帝王学を学んだ将軍。田沼意次を側用人、老中として重用し、治世を行いました。この時代は田沼時代とも言われ、意次は米を中心とした重農主義から重商主義への転換を図り、貨幣経済中心の国づくりを進めました。これにより、貨幣経済が発展して歌舞伎や浮世絵などの江戸文化が花開き、蔦重がこの時代に活躍できたことは意次のおかげとも言えるでしょう。一方、賄賂が横行した負の面もあり、意次は賄賂政治の代名詞のようにも言われています。また、この時代は天明の大飢饉や利根川の決壊による大洪水といった天災に見舞われ、市中が混乱し、幕府の財政を悪化させる要因にもなりました。そのため、市井の意次に対する評価は悪く、現在でも賄賂政治家と批判されることが多いですが、一方で経済政策の先駆者として高く評価されることもあります。今回の31話では利根川が決壊し、江戸市中が大洪水に見舞われて大混乱していく様子が描かれ、意次に対する怨嗟の声が広まっていました。そんな中、意次の大きな後ろ盾だった家治が死去。意次は老中辞任に追い込まれました。家治の死は毒殺の可能性を匂わすように描かれ、家治は死に際に黒幕として疑われる一橋治済の胸ぐらをつかみ、「よいか、天は見ておるぞ。これからは余も天の一部となる。余が見ておること、ゆめゆめ忘れるな」と凄みながら死んでいくシーンが印象的でした。そして、もう一つの死が、小田新之助の妻・ふくの死でした。

日本3大暴れ川「坂東太郎」の氾濫が飢饉に追い打ち

坂東太郎(利根川)の決壊による水害は、飢饉で困窮していた市民の生活をさらに追い詰めます。そんななか、蔦重は新之助夫妻のもとを訪れ、赤ん坊の命綱となる母乳が途絶えぬように米を届けます。これにより、妻・ふくの母乳は出続け、自分の子どもだけでなく食べ物に困って乳が出なくなっていた母親たちに代わり、何人もの赤ん坊に自分の乳を与えていました。ふくは元吉原の遊女であり、新之助と足抜けをした身。「人に身を差し出すのは慣れているから」と乳を与え続ける姿は、まるで菩薩のようでした。しかし、「あの家には米があるんじゃないか」という噂を聞いた流民に襲われ、理不尽に命を奪われました。その犯人もまた幼子を抱えながら、困窮していた父親。その犯人を見た新之助は、蔦重の差し入れた米がなければ自分も同じことをしたかもしれないと思い、「俺はどこの何に向かって怒ればいいのだ!」と怒りのやり場を失い、悲嘆していきます。振り返ると、ふくは常に「市井の代弁者」のように描かれてきました。今回も、意次が推し進めた「貸金会所制度」に対する誤解を解こうとする、田沼びいきの蔦重に向かい、「(田沼は)考えているふりをしているだけさ。だって家主は金を出せと言われたら家賃を上げるさ。米屋は米の値を上げるし、油屋は油の値を上げる。庄屋は水呑百姓からもっと米をとる。吉原は女郎からの取り分を増やすだろうね。つまるところ、つけを回されるのは私らみたいな地べたをはいつくばっているやつ。世話になってる身で偉そうで悪いけど、それが私が見てきた浮世ってやつなんだよ」と、市井の声を代弁します。その浮世が今後どのように変わっていくか、そして家治の死、田沼政治の終焉が蔦重にどんな影響を及ぼすか―。べらぼうの物語も、大きな転換期に入ってきました。

More - 【大河ドラマ~べらぼう】第30話 2025年8月21日

人まね歌麿が己の絵を求めて蔦重と別れ、師・石燕のもとへ。田沼意次VS松平定信の幕開けにより、政は動乱へ

画像 松平定信 出典 国書データベース

喜多川歌麿が師匠・鳥山石燕のもとに―。大河ドラマ「べらぼう」30話では、歌麿が辛い過去の幻影に苦しめられる様子が描かれました。ドラマでは、歌麿が「人まね歌麿」として噂になり、その存在が認知され始めたことから、蔦重は“今が歌麿の売り時”と判断。この頃、黄表紙の流行により絶好調だった蔦重は、さらなる一手として入銀一分で狂歌を絵本に載せられる「入銀狂歌絵本」という企画を推し進めており、その絵師に歌麿を抜てきし、北尾重政そっくりの絵を依頼しました。その絵が大好評で、ますます「人まね歌麿」の名が上がったことから、いよいよ飛躍の時が来ていると判断した蔦重は、次は歌麿ならではのオリジナルの絵を描くことを強く促します。ところが、幼少期のトラウマが蘇り、歌麿は大スランプに。歌麿の母は下級遊女で、堕胎しようとしても降ろすことができず、生まれてきた歌麿は幼少期から母や母の愛人から虐待を受けながら育ってきました。そして、明和の大火のとき、歌麿は建物の下敷きになった母を見捨てて逃げたという過去をもっています。その母や母の愛人が、絵を描くたびに亡霊となって現れ、歌麿を苦しめます。そしてついに、母の亡霊に「人殺しの絵なんて誰が見てえんだって言われるんだよ」と、蔦重に苦しい心の内を吐露します。そんなとき、幼少の歌麿に絵を教えた妖怪画の巨匠・鳥山石燕が耕書堂を訪ねてきます。

蔦重は石燕に、歌麿が亡霊に苦しむなかで描きながら黒く塗りつぶした絵を見せます。すると、石燕はじっと見て「妖が塗り込まれておる。そ奴らはここから出してくれ、出してくれとうめいておる。閉じ込められ、怒り悲しんでおる」と感想を述べます。そして、「三つ目(歌麿)、なぜかように迷う。三つ目の者にしか見えぬものがあろうに。絵師はそれを写すだけでいい。その目にしか見えぬものを現わしてやるのは、絵師に生まれついた者の務めじゃ」と励まします。そこで、歌麿は涙を浮かべながら「弟子にしてくだせえ。俺の絵を描きてえんです。おそばにおいてくだせえ」と話し、ついに蔦重のもとを去ることになりました。一方、政治の世界では、田沼意次のライバル、松平定信が幕府の中枢へ復活。松平定信は8代将軍・徳川吉宗の孫で将軍の座にも近い存在だったものの、意次の画策により幕命として白川藩主・松平定邦の養子に出され、幕府の中枢から遠ざけられていました。そのため、今後は田沼意次VS松平定邦の戦いから目が離せません。そして、その戦いは蔦重に大きな影響を及ぼします。それが、今後の最大の見どころになりそうです。

More

出版統制に挑む、蔦重の逆転の一手と仲間との絆 OLYMPUS DIGITAL CAMERA 画像 「心学早染艸」山東京伝 作出典 国書データベース 黄表紙、浮世絵などは、そもそも贅沢品。よからぬ考えを刷り込み、風紀を乱す元凶である。ならば、初めからそんなものは出さぬがよい―。大河ドラマ「べらぼう」38話では、老中・松平定信による出版統制の動きがエスカレートし、ついに「今後一切、新しい本を仕立ててはならぬ」と戯作や浮世絵に規制をかけた出版統制令が発布。これにより、江戸の地本は大きな危機を迎えることになりました。そのきっかけとなったのは、あきらかに蔦重が定信の政を皮肉るために出した黄表紙です。そのため、蔦重は江戸中の地本問屋やクリエイターたちに土下座をして謝罪。同時に触れの中にある「どうしても作りたい場合は、指図を受けろ」という文面に着目し、江戸中の地本問屋が大量の出版企画を持ち込み、指図を受けに行って奉行所が音を上げるのを待つという作戦を提案します。このシーンでは、ドラマの前半で蔦重と激しく対立してきた鶴屋とタッグを組んで地本問屋たちをまとめるという画期的なシーンが描かれました。彼らが団結していくなかで、前話から続いていた蔦重と山東京伝の対立も和解の方向へ向かい、過去のわだかまりを超えて「仲間」が作られていく様子が印象的でした。そしてもう一人、蔦重がこの逆境を乗り越えるためのキーマンとして頼ったのが、長谷川平蔵でした。この頃、江戸では前話で話題になった山東京伝の「心学早染艸」から、「悪玉提灯」と名付けられた提灯を持ち歩き、町で騒ぐ若い衆が出現。平蔵は、これらの者を収容し、真人間になるように教育して江戸の治安を守るための施設「人足寄場」を作るよう、定信に命じられていました。要するに江戸の治安維持のための重要人物として定信の信を得ている平蔵を味方に引き入れようとしたわけです。 蔦重はまず、平蔵を慰労するため吉原に一席設け、吉原と出版界を守ってほしいと懇願します。そして、蔦重の意を受けた平蔵は定信のもとを訪れ、「本など上方にまかせればよいと、それがしも考えます」と話します。どういう意味かを問う定信に対し、「実は今、上方の本屋が江戸に店を出してきているようで。江戸で新しき本が出せぬとなれば、上方が待ってましたとばかりに黄表紙も錦絵も作るようになる。黄表紙と錦絵は江戸の誇り。渡してなるものかと躍起になっておるようです。くだらぬ町方の意地の張り合いでございますよ」と話したところ、案の定、もともと黄表紙ファンであった定信は「くだらなくなかろう!江戸が上方に劣るなど、将軍家の威信にかかわる」と、考え直すことに。そして、地本も書物同様に株仲間を作り、「行事」という内容をチェックする役目の者を立て、行事の差配で本が出版されるシステム「地本問屋仲間」が結成されました。一方、35話で結婚して以来、妻・きよと幸せに暮らしていた喜多川歌麿でしたが、きよがそう毒(梅毒)に冒され、看病の甲斐なく病没。知らせを聞いた蔦重が駆けつけると、歌麿はきよの死を受け入れることができず、「まだ生きてっから」と無心にきよの絵を描き続けていました。蔦重が、半狂乱となる歌麿をきよの亡骸から引き離し、「おまえは鬼の子なんだ。生き残って命を描くんだ。それが俺たちの天命なんだよ」と言い聞かせますが、歌麿は号泣しながら蔦重に殴りかかります。歌麿がこの絶望からどのように立ち直り、美人画の巨匠として活躍するようになるのか、今後が楽しみです。More

出版統制に挑む、蔦重の逆転の一手と仲間との絆 OLYMPUS DIGITAL CAMERA 画像 「心学早染艸」山東京伝 作出典 国書データベース 黄表紙、浮世絵などは、そもそも贅沢品。よからぬ考えを刷り込み、風紀を乱す元凶である。ならば、初めからそんなものは出さぬがよい―。大河ドラマ「べらぼう」38話では、老中・松平定信による出版統制の動きがエスカレートし、ついに「今後一切、新しい本を仕立ててはならぬ」と戯作や浮世絵に規制をかけた出版統制令が発布。これにより、江戸の地本は大きな危機を迎えることになりました。そのきっかけとなったのは、あきらかに蔦重が定信の政を皮肉るために出した黄表紙です。そのため、蔦重は江戸中の地本問屋やクリエイターたちに土下座をして謝罪。同時に触れの中にある「どうしても作りたい場合は、指図を受けろ」という文面に着目し、江戸中の地本問屋が大量の出版企画を持ち込み、指図を受けに行って奉行所が音を上げるのを待つという作戦を提案します。このシーンでは、ドラマの前半で蔦重と激しく対立してきた鶴屋とタッグを組んで地本問屋たちをまとめるという画期的なシーンが描かれました。彼らが団結していくなかで、前話から続いていた蔦重と山東京伝の対立も和解の方向へ向かい、過去のわだかまりを超えて「仲間」が作られていく様子が印象的でした。そしてもう一人、蔦重がこの逆境を乗り越えるためのキーマンとして頼ったのが、長谷川平蔵でした。この頃、江戸では前話で話題になった山東京伝の「心学早染艸」から、「悪玉提灯」と名付けられた提灯を持ち歩き、町で騒ぐ若い衆が出現。平蔵は、これらの者を収容し、真人間になるように教育して江戸の治安を守るための施設「人足寄場」を作るよう、定信に命じられていました。要するに江戸の治安維持のための重要人物として定信の信を得ている平蔵を味方に引き入れようとしたわけです。 蔦重はまず、平蔵を慰労するため吉原に一席設け、吉原と出版界を守ってほしいと懇願します。そして、蔦重の意を受けた平蔵は定信のもとを訪れ、「本など上方にまかせればよいと、それがしも考えます」と話します。どういう意味かを問う定信に対し、「実は今、上方の本屋が江戸に店を出してきているようで。江戸で新しき本が出せぬとなれば、上方が待ってましたとばかりに黄表紙も錦絵も作るようになる。黄表紙と錦絵は江戸の誇り。渡してなるものかと躍起になっておるようです。くだらぬ町方の意地の張り合いでございますよ」と話したところ、案の定、もともと黄表紙ファンであった定信は「くだらなくなかろう!江戸が上方に劣るなど、将軍家の威信にかかわる」と、考え直すことに。そして、地本も書物同様に株仲間を作り、「行事」という内容をチェックする役目の者を立て、行事の差配で本が出版されるシステム「地本問屋仲間」が結成されました。一方、35話で結婚して以来、妻・きよと幸せに暮らしていた喜多川歌麿でしたが、きよがそう毒(梅毒)に冒され、看病の甲斐なく病没。知らせを聞いた蔦重が駆けつけると、歌麿はきよの死を受け入れることができず、「まだ生きてっから」と無心にきよの絵を描き続けていました。蔦重が、半狂乱となる歌麿をきよの亡骸から引き離し、「おまえは鬼の子なんだ。生き残って命を描くんだ。それが俺たちの天命なんだよ」と言い聞かせますが、歌麿は号泣しながら蔦重に殴りかかります。歌麿がこの絶望からどのように立ち直り、美人画の巨匠として活躍するようになるのか、今後が楽しみです。More 武士は筆を折り、吉原は無法地帯に。出版文化と吉原の存亡をかけた蔦重の苦闘と、黄表紙を巡る二つの大喧嘩 OLYMPUS DIGITAL CAMERA 画像 出所 浮世絵カフェ蔦重蔵書傾城買四十八手 山東京伝作 寛政の改革下で恋川春町を失い、朋誠堂喜三二が去り、大田南畝も筆を措き―。大河ドラマ「べらぼう」37話では、老中・松平定信による出版統制により武士階級のクリエイターたちが次々に創作活動から身を引き、江戸の出版文化が大ピンチに。蔦重はこの状況を打開するため、町人を代表するクリエイター・北尾政演(山東京伝)に執筆を依頼しますが、政演も咎めを受けており、「俺も目をつけられてるんですよ~」と執筆をためらいます。一方、前話で春町の自死に大きな衝撃を受けた定信は、「世は思うがままには動かぬもの。そう諫言した者を、私は腹を切らせてしまいました。その者の死に報いるためにも、私は我が信ずるところを成し得ねばなりませぬ」と、春町の意思に反して改革への意欲をますます強めます。そして、借金を抱える旗本や御家人を救済するため、札差しに債務放棄などをさせる棄損令を発動。これにより、吉原で贅沢をしてきた金融業者の札差たちも財布のひもを締めるようになり、吉原は客足が大きく鈍る結果に。さらに、定信が「遊ぶところがあるから人は遊び、無駄金を使う。ならば遊ぶところをなくしてしまえばよい」と、田沼時代に歓楽街として大いに賑わった中州の遊郭を取り壊したことで、行き場を失った女郎たちが吉原に殺到。生活のために女郎たちが競って安値で身体を売ったため、吉原は無法地帯と化し、存亡の危機に追い込まれていきました。この状況を憂いた蔦重は、「倹約ばかりしてちゃあ景気が悪くなり、みんな貧乏。そのつけは立場の弱い奴に回る。そいうことをおもしろおかしく伝えたい」と、定信の倹約政策を皮肉った黄表紙を出版するため、京伝に筆を取るよう強く迫ります。しかし、これに妻・ていが猛反対。派手な夫婦喧嘩が繰り広げられました。 ていは、「旦那様はしょせん、市井の一本屋に過ぎません。立場の弱い方を救いたい、世を良くしたい。その志はよく分かりますが、少々、己を高く見積もり過ぎではないでしょうか」と、強く諫めます。一方、蔦重も「昔、陶朱公(古代中国の越の国の軍師として、優れた商人として成功した人物)のように生きろって言ったのはどなたでしたっけ」と反論します。そんな夫婦喧嘩を面前に、とまどいながらも京伝が生み出した大ヒット作が、女郎買いを指南する洒落本「傾城買四十八手」です。「傾城買四十八手」は、座敷や閨房を舞台とした遊女と客のやりとりが精緻な心理描写とともにユーモラスに描かれた、京伝の洒落本の代表作で、後世の作家たちに大きな影響を与えたと言われています。さらにその後、京伝は馴染みの花魁・菊園から持ちかけられ、心学の本「心学早染艸」を大和田という本屋から出版。内容は善い魂と悪い魂が一人の男の身体を巡って戦い、善の魂が勝利し善人として生きていくという話で、善玉、悪玉という言葉のルーツになった本です。要するに、定信が推し進める倹約や勤勉といった教えをエンタメ化したものでした。そのため、蔦重は「こんなにおもしろくされたら、みんな真似してどんどんふんどし(定信)を担いじまうじゃねえかよ」と大激怒。「おもしろいことこそ黄表紙には一番大事なことじゃねえですか」と反論し、大喧嘩の末、京伝は「俺はもう蔦重さんのところでは一切書かないです」と、袂を分かつことを宣言してしまいます。恋川春町、朋誠堂喜三二、大田南畝に続いて、頼みの綱だった山東京伝まで…。今後、蔦重がこの逆境をどう乗り越えていくのか楽しみです。More

武士は筆を折り、吉原は無法地帯に。出版文化と吉原の存亡をかけた蔦重の苦闘と、黄表紙を巡る二つの大喧嘩 OLYMPUS DIGITAL CAMERA 画像 出所 浮世絵カフェ蔦重蔵書傾城買四十八手 山東京伝作 寛政の改革下で恋川春町を失い、朋誠堂喜三二が去り、大田南畝も筆を措き―。大河ドラマ「べらぼう」37話では、老中・松平定信による出版統制により武士階級のクリエイターたちが次々に創作活動から身を引き、江戸の出版文化が大ピンチに。蔦重はこの状況を打開するため、町人を代表するクリエイター・北尾政演(山東京伝)に執筆を依頼しますが、政演も咎めを受けており、「俺も目をつけられてるんですよ~」と執筆をためらいます。一方、前話で春町の自死に大きな衝撃を受けた定信は、「世は思うがままには動かぬもの。そう諫言した者を、私は腹を切らせてしまいました。その者の死に報いるためにも、私は我が信ずるところを成し得ねばなりませぬ」と、春町の意思に反して改革への意欲をますます強めます。そして、借金を抱える旗本や御家人を救済するため、札差しに債務放棄などをさせる棄損令を発動。これにより、吉原で贅沢をしてきた金融業者の札差たちも財布のひもを締めるようになり、吉原は客足が大きく鈍る結果に。さらに、定信が「遊ぶところがあるから人は遊び、無駄金を使う。ならば遊ぶところをなくしてしまえばよい」と、田沼時代に歓楽街として大いに賑わった中州の遊郭を取り壊したことで、行き場を失った女郎たちが吉原に殺到。生活のために女郎たちが競って安値で身体を売ったため、吉原は無法地帯と化し、存亡の危機に追い込まれていきました。この状況を憂いた蔦重は、「倹約ばかりしてちゃあ景気が悪くなり、みんな貧乏。そのつけは立場の弱い奴に回る。そいうことをおもしろおかしく伝えたい」と、定信の倹約政策を皮肉った黄表紙を出版するため、京伝に筆を取るよう強く迫ります。しかし、これに妻・ていが猛反対。派手な夫婦喧嘩が繰り広げられました。 ていは、「旦那様はしょせん、市井の一本屋に過ぎません。立場の弱い方を救いたい、世を良くしたい。その志はよく分かりますが、少々、己を高く見積もり過ぎではないでしょうか」と、強く諫めます。一方、蔦重も「昔、陶朱公(古代中国の越の国の軍師として、優れた商人として成功した人物)のように生きろって言ったのはどなたでしたっけ」と反論します。そんな夫婦喧嘩を面前に、とまどいながらも京伝が生み出した大ヒット作が、女郎買いを指南する洒落本「傾城買四十八手」です。「傾城買四十八手」は、座敷や閨房を舞台とした遊女と客のやりとりが精緻な心理描写とともにユーモラスに描かれた、京伝の洒落本の代表作で、後世の作家たちに大きな影響を与えたと言われています。さらにその後、京伝は馴染みの花魁・菊園から持ちかけられ、心学の本「心学早染艸」を大和田という本屋から出版。内容は善い魂と悪い魂が一人の男の身体を巡って戦い、善の魂が勝利し善人として生きていくという話で、善玉、悪玉という言葉のルーツになった本です。要するに、定信が推し進める倹約や勤勉といった教えをエンタメ化したものでした。そのため、蔦重は「こんなにおもしろくされたら、みんな真似してどんどんふんどし(定信)を担いじまうじゃねえかよ」と大激怒。「おもしろいことこそ黄表紙には一番大事なことじゃねえですか」と反論し、大喧嘩の末、京伝は「俺はもう蔦重さんのところでは一切書かないです」と、袂を分かつことを宣言してしまいます。恋川春町、朋誠堂喜三二、大田南畝に続いて、頼みの綱だった山東京伝まで…。今後、蔦重がこの逆境をどう乗り越えていくのか楽しみです。More 豆腐の角に頭をぶつけて憤死す―。黄表紙が招いた恋川春町の最期と松平定信の悔恨 画像 出典国書データベース「悦贔屓蝦夷押領」 恋川春町作 寛政の改革による出版統制がいよいよ本格化。大河ドラマ「べらぼう」36話では当初、松平定信の政をわかりやすく風刺した新作、恋川春町作「鸚鵡返文武二道」と唐来三和作「天下一面鏡梅林」が大ヒット。さらに、前話で発刊した朋誠堂喜三二作「文武二道万石通」も売れ続け、蔦屋は絶好調でした。「定信が黄表紙のファン」という噂は本物と蔦重は自信を深め、勢いづいていましたが、お咎めがなかったのは、定信がただ政務に追われて黄表紙を見る余裕がなかっただけのこと。手に取って読んだとたんに定信の怒りを買い、上記3作は絶版処分を言い渡されました。そのため、喜三二は藩から𠮟責を受け、筆を折る覚悟を決め、春町は病気と称して隠居となったものの戯作活動は続けていくことになりました。そんな折、蝦夷地でクナシリ・メナシの戦いが勃発。すぐさま松前藩が鎮圧したものの、「そもそもアイヌ民族たちが蜂起した理由は松前家および請負商人たちによるひどい扱いによるもの。さらに鎮圧の仕方も残虐非道なものであった」との報告が入ります。これにより、定信は蝦夷地を松前家から召し上げ、幕府の直轄地とする方針を打ち出します。しかし、蝦夷地の上げ地は元々、田沼意次が計画していたもの。そのため、将軍の実父・紀伊の徳川治済が「田沼病と笑われぬか?(幕府の)財政を立て直すために松前から蝦夷を取り上げるのは、まぎれもなく田沼の発明であろう」と横やりを入れます。そして、定信のひざ元へ恋川春町作の黄表紙「悦贔屓蝦夷押領」を放り投げます。これが、春町の悲劇の始まりとなりました。 「悦贔屓蝦夷押領」は、田沼が立てた手柄を定信が横取りするという皮肉を込めたもの。これが定信の逆鱗に触れ、春町は名指しで出頭を命じられます。これに慌てた春町は蔦重に相談。蔦重は、一度死んだことにして逃げ延び、絵や戯作を生業とする別人として生きていくことを提案します。春町も一度はその方向で覚悟を決め、主君である松平信義に「それがしが死んでしまえば責める先がなくなる。殿もこれ以上しつこく言われることもなくなるでしょうし…」と話し、その支度を蔦重が整えてくれること、その支度が整うまでの間は「春町は病で参上できない」と、頭を下げてもらうことを願い出ます。これに対して信義は「恋川春町は当家唯一の自慢。私の密かな誇りであった。そなたの筆が生き延びるのであれば、頭なんぞいくらでも下げようぞ」と快諾します。しかし、信義から報告を受けた定信は、春町の病気というのを疑い、自ら春町のもとを訪れると告げます。万事休した春町は、その日の夜に切腹し、豆腐の入った水桶に頭を突っ込んで(豆腐の角に頭をぶつけて死んだを再現して)絶命。後日、信義は定信のもとを訪れ、春町の死を報告しながら「豆腐の角に頭をぶつけて…。御公儀を謀ったことに倉橋格(春町の本名)としては腹を切って詫びるべきと。恋川春町としては死してなお、世を笑わすべきと考えたのではないかと、版元の蔦屋重三郎が申しておりました。そして、戯ければ腹を切らねばならぬ世とはいったい誰を幸せにするのか―。学のない本屋ふぜいにはわかりかねぬと」と話していたことを告げます。これを聞いた定信はふらふらと立ち上がり、積まれた布団に顔をうずめて一人で号泣。おそらく定信の黄表紙ファンは本物で、好きなものを取り締まったこと、春町を死に追いやってしまったことへの深い悔恨の念が溢れ出たことを描いたものと思われます。More

豆腐の角に頭をぶつけて憤死す―。黄表紙が招いた恋川春町の最期と松平定信の悔恨 画像 出典国書データベース「悦贔屓蝦夷押領」 恋川春町作 寛政の改革による出版統制がいよいよ本格化。大河ドラマ「べらぼう」36話では当初、松平定信の政をわかりやすく風刺した新作、恋川春町作「鸚鵡返文武二道」と唐来三和作「天下一面鏡梅林」が大ヒット。さらに、前話で発刊した朋誠堂喜三二作「文武二道万石通」も売れ続け、蔦屋は絶好調でした。「定信が黄表紙のファン」という噂は本物と蔦重は自信を深め、勢いづいていましたが、お咎めがなかったのは、定信がただ政務に追われて黄表紙を見る余裕がなかっただけのこと。手に取って読んだとたんに定信の怒りを買い、上記3作は絶版処分を言い渡されました。そのため、喜三二は藩から𠮟責を受け、筆を折る覚悟を決め、春町は病気と称して隠居となったものの戯作活動は続けていくことになりました。そんな折、蝦夷地でクナシリ・メナシの戦いが勃発。すぐさま松前藩が鎮圧したものの、「そもそもアイヌ民族たちが蜂起した理由は松前家および請負商人たちによるひどい扱いによるもの。さらに鎮圧の仕方も残虐非道なものであった」との報告が入ります。これにより、定信は蝦夷地を松前家から召し上げ、幕府の直轄地とする方針を打ち出します。しかし、蝦夷地の上げ地は元々、田沼意次が計画していたもの。そのため、将軍の実父・紀伊の徳川治済が「田沼病と笑われぬか?(幕府の)財政を立て直すために松前から蝦夷を取り上げるのは、まぎれもなく田沼の発明であろう」と横やりを入れます。そして、定信のひざ元へ恋川春町作の黄表紙「悦贔屓蝦夷押領」を放り投げます。これが、春町の悲劇の始まりとなりました。 「悦贔屓蝦夷押領」は、田沼が立てた手柄を定信が横取りするという皮肉を込めたもの。これが定信の逆鱗に触れ、春町は名指しで出頭を命じられます。これに慌てた春町は蔦重に相談。蔦重は、一度死んだことにして逃げ延び、絵や戯作を生業とする別人として生きていくことを提案します。春町も一度はその方向で覚悟を決め、主君である松平信義に「それがしが死んでしまえば責める先がなくなる。殿もこれ以上しつこく言われることもなくなるでしょうし…」と話し、その支度を蔦重が整えてくれること、その支度が整うまでの間は「春町は病で参上できない」と、頭を下げてもらうことを願い出ます。これに対して信義は「恋川春町は当家唯一の自慢。私の密かな誇りであった。そなたの筆が生き延びるのであれば、頭なんぞいくらでも下げようぞ」と快諾します。しかし、信義から報告を受けた定信は、春町の病気というのを疑い、自ら春町のもとを訪れると告げます。万事休した春町は、その日の夜に切腹し、豆腐の入った水桶に頭を突っ込んで(豆腐の角に頭をぶつけて死んだを再現して)絶命。後日、信義は定信のもとを訪れ、春町の死を報告しながら「豆腐の角に頭をぶつけて…。御公儀を謀ったことに倉橋格(春町の本名)としては腹を切って詫びるべきと。恋川春町としては死してなお、世を笑わすべきと考えたのではないかと、版元の蔦屋重三郎が申しておりました。そして、戯ければ腹を切らねばならぬ世とはいったい誰を幸せにするのか―。学のない本屋ふぜいにはわかりかねぬと」と話していたことを告げます。これを聞いた定信はふらふらと立ち上がり、積まれた布団に顔をうずめて一人で号泣。おそらく定信の黄表紙ファンは本物で、好きなものを取り締まったこと、春町を死に追いやってしまったことへの深い悔恨の念が溢れ出たことを描いたものと思われます。More からかうつもりが、まさかの応援団に―。勘違いで盛り上がる改革ムードのなか、禁断の出版を決意 画像 出典 大英博物館歌まくら 喜多川歌麿 「こんなはずじゃなかった…」「そんな意味で言ったわけじゃないのに!」ということ、よくありますよね。大河ドラマ「べらぼう」35話では、前話で出版した松平定信の政を茶化した黄表紙が爆売れ。皮肉が全く理解されず、蔦重の意に反して定信の政を応援しているような流れになってしまいました。定信をとくに喜ばせたのは、朋誠堂喜三二作の「文武二道万石通」。物語は鎌倉幕府の初代将軍・源頼朝から命じられた畠山重忠が、武士たちを「文に秀でた者」と「武に秀でた者」と「どうにもならない、ぬらくら」の3タイプに分けたものの、ぬらくら武士が大多数だったため、試練を与えて性分を叩き直すというもの。しかし、ぬらくら武士の性分は変わらず、滑稽な姿がユーモアたっぷりに描かれたため、だらしない姿が読者の失笑を誘いました。これは、当時の武士社会を皮肉ったもので、幕府の政策や武士の堕落を風刺したものでした。しかし、畠山重忠の着物に松平家の家紋・梅鉢紋が描かれていたことから、定信は自分への賛辞と勘違い。黄表紙の密かなファンでもあった定信は「蔦重大明神がそれがしを励ましてくれている。大明神は、私がぬらくら武士たちを鍛え直し、田沼病に侵された世を立て直すことをお望みだ」と大喜びし、改革へのモチベーションを上げる材料になってしまいました。世間にもこれが受け入れられ、大ヒットとなるものの、からかいの意図が全く伝わっていないことに蔦重は頭を抱えます。そして、今度はもう少し皮肉をわかりやすくしようと、作戦を練り始めます。そんな折、喜多川歌麿が一人の女性・きよを伴って蔦重のもとを訪れました。 きよは、30話で歌麿が亡霊に苦しみスランプに陥っていたとき、廃寺でまき散らした絵を拾い集めてくれた女性。歌麿は、耳が不自由で洗濯女として暮らしていたきよと再会し、黙々と洗濯するきよを描く日々を過ごしていました。その日々の中できよと心を通わせた歌麿は、蔦重にきよと所帯をもちたいと告げ、「俺、ちゃんとしてえんだ。ちゃんと名をあげて、金も稼いで、おきよにいいもん着させて、いいもん食わせて、ちゃんと幸せにしてえんだ」訴えます。そして、亡くなった師匠・石燕の仕事場を借りてきよと暮らすつもりだと説明しつつ「これ、買い取ってもらえねえかな」と蔦重に紙の束を差し出しました。受け取った絵は笑い絵(春画)で、蔦重も妻・ていも無言で見入ります。過去の辛い経験から描くことができなかった春画を見事に描いた歌麿に深く心が揺さぶられた蔦重は、応援の意思も込めて百両の大金を手渡しました。そして、もっと強い風刺を効かせた次作として、恋川春町作「鸚鵡返文武二道」の出版を決意。これは、ていが「あまりにもからかいが過ぎるのではないでしょうか」と出版に反対した問題作。この決断が後にどんな災い呼ぶことになるのか―。次の36話以降は、蔦重に大きな試練が待ち受けていそうです。More

からかうつもりが、まさかの応援団に―。勘違いで盛り上がる改革ムードのなか、禁断の出版を決意 画像 出典 大英博物館歌まくら 喜多川歌麿 「こんなはずじゃなかった…」「そんな意味で言ったわけじゃないのに!」ということ、よくありますよね。大河ドラマ「べらぼう」35話では、前話で出版した松平定信の政を茶化した黄表紙が爆売れ。皮肉が全く理解されず、蔦重の意に反して定信の政を応援しているような流れになってしまいました。定信をとくに喜ばせたのは、朋誠堂喜三二作の「文武二道万石通」。物語は鎌倉幕府の初代将軍・源頼朝から命じられた畠山重忠が、武士たちを「文に秀でた者」と「武に秀でた者」と「どうにもならない、ぬらくら」の3タイプに分けたものの、ぬらくら武士が大多数だったため、試練を与えて性分を叩き直すというもの。しかし、ぬらくら武士の性分は変わらず、滑稽な姿がユーモアたっぷりに描かれたため、だらしない姿が読者の失笑を誘いました。これは、当時の武士社会を皮肉ったもので、幕府の政策や武士の堕落を風刺したものでした。しかし、畠山重忠の着物に松平家の家紋・梅鉢紋が描かれていたことから、定信は自分への賛辞と勘違い。黄表紙の密かなファンでもあった定信は「蔦重大明神がそれがしを励ましてくれている。大明神は、私がぬらくら武士たちを鍛え直し、田沼病に侵された世を立て直すことをお望みだ」と大喜びし、改革へのモチベーションを上げる材料になってしまいました。世間にもこれが受け入れられ、大ヒットとなるものの、からかいの意図が全く伝わっていないことに蔦重は頭を抱えます。そして、今度はもう少し皮肉をわかりやすくしようと、作戦を練り始めます。そんな折、喜多川歌麿が一人の女性・きよを伴って蔦重のもとを訪れました。 きよは、30話で歌麿が亡霊に苦しみスランプに陥っていたとき、廃寺でまき散らした絵を拾い集めてくれた女性。歌麿は、耳が不自由で洗濯女として暮らしていたきよと再会し、黙々と洗濯するきよを描く日々を過ごしていました。その日々の中できよと心を通わせた歌麿は、蔦重にきよと所帯をもちたいと告げ、「俺、ちゃんとしてえんだ。ちゃんと名をあげて、金も稼いで、おきよにいいもん着させて、いいもん食わせて、ちゃんと幸せにしてえんだ」訴えます。そして、亡くなった師匠・石燕の仕事場を借りてきよと暮らすつもりだと説明しつつ「これ、買い取ってもらえねえかな」と蔦重に紙の束を差し出しました。受け取った絵は笑い絵(春画)で、蔦重も妻・ていも無言で見入ります。過去の辛い経験から描くことができなかった春画を見事に描いた歌麿に深く心が揺さぶられた蔦重は、応援の意思も込めて百両の大金を手渡しました。そして、もっと強い風刺を効かせた次作として、恋川春町作「鸚鵡返文武二道」の出版を決意。これは、ていが「あまりにもからかいが過ぎるのではないでしょうか」と出版に反対した問題作。この決断が後にどんな災い呼ぶことになるのか―。次の36話以降は、蔦重に大きな試練が待ち受けていそうです。More 松平定信の老中首座就任により、質素倹約の世へ。笑いと皮肉を武器に蔦重が幕府に挑む、文化バトルが勃発! 画像 出典 国書データベース 文武二道万石通 朋誠堂喜三二作 石破首相が辞任を表明した夜、大河ドラマ「べらぼう」34話では、松平定信が老中首座に就任。いよいよ寛政の改革が始まります。定信は天明の大飢饉などにより傷んだ幕府の財政再建を目指し、質素倹約を掲げて厳しい統制を敷き始めます。これは極端な緊縮財政を敷くということですから、積極財政だった田沼時代から180度方向が変わったということになります。質素倹約を奨励し、緊縮財政を進めると当然、人々はモノを買い控えるようになり、お金の流動性が低くなります。そうすると経済は停滞し、世の中から活気が失われていきますよね。当然、江戸の庶民にとっては必ずしも良いことではないはずですが、庶民は定信の老中首座就任のニュースを好意的に受け取ります。徳川吉宗公のお孫様登場ということで江戸市中の期待は膨れ上がり、なかには「柔術で大きな熊を倒した」「5歳で論語を諳んじた」という、現代社会の都市伝説的な逸話まで拡散されていきます。そして、定信は配下の隠密たちに街に出回る噂を収集させたり、自身の政策を読売に載せて世論を巧みに操作していきます。一方、田沼意次は完全に表舞台から退けられ、土山宗次郎や松本秀持といった田沼一派は処罰の対象となり、徹底的な田沼つぶしが行われました。これに憤慨する田沼びいきの蔦重は、定信を「ふんどし野郎」呼ばわりし、その政策を「(定信は)世のため死ぬまで働け、遊ぶな、贅沢するなと言ってるんだよ。そんなの正気の沙汰じゃねえ」と批判しますが、妻・ていから「放蕩の末、身を持ち崩すよりはまし。新しいご老中のお考えは極めてまっとうで皆が(世間は)喜んでいる」と反論されます。そこで、蔦重は書を持って(定信の政策に)抗うことを決意します。 定信の厳しい監視は文芸の世界にも及び、当時の文芸界の第一人者、大田南畝も幕府の高官に呼ばれて詰められました。そして「世の中に 蚊ほどうるさき ものはなし ぶんぶといふて 夜も寝られず」と書かれた、一枚の紙を見せられます。これは、「文武(ぶんぶ)に励めという定信の指示が、蚊の「ぶんぶん」という羽音のようにうるさくて眠れない」という意味で、定信の政策に対する皮肉を表現した狂歌です。南畝は、幕府高官に「作者はお前か」と問い詰められ、「自分ではない」と無実を訴えたものの、「この歌を褒めたではないか」と処罰を仄めかされます。これに震え上がった南畝は「筆を折る」と明言するほど怯え、文芸界全体も委縮していきました。このような公儀の姿勢に立ち向かうため、蔦重は狂歌師や絵師たちを蔦屋に召集。「倹約を心掛け、遊興におぼれず分をわきまえ、務めろというのは、裏を返せば死ぬまで働け、遊ぶな、贅沢すんなってことじゃないですか。そんなの誰が楽しいんです」と訴え、「だから、この流れに書をもって抗らいてぇと思います」と宣言。そして、「ふんどしのご政道をからかう黄表紙を出してぇと思っています」と話ますが、南畝たちから「ありえぬ。ご公儀をからかうなんぞ、首が飛ぶぞ」と反対されます。そこで、「その黄表紙が田沼様を叩くものならどうです。極悪人・田沼を叩いて、ふんどしのかみ様を持ち上げりゃあ、これ幸いと見逃すんじゃねぇですか」と提案します。要するに、定信を持ち上げると見せかけて、その実からかう黄表紙を作るということです。さらに、豪華な絵本も出すことを宣言。そこで出版されたのが、朋誠堂喜三二作「文武二道万石通」、恋川春町作「悦贔屓蝦夷押領」、山東京伝作「時代世話二挺鼓」の3つ黄表紙と、喜多川歌麿の豪華な狂歌絵本「画本 虫ゑらみ」です。蔦重が皮肉たっぷりの書を武器に、ご政道に異を唱える戦いが、いよいよ始まりました!More

松平定信の老中首座就任により、質素倹約の世へ。笑いと皮肉を武器に蔦重が幕府に挑む、文化バトルが勃発! 画像 出典 国書データベース 文武二道万石通 朋誠堂喜三二作 石破首相が辞任を表明した夜、大河ドラマ「べらぼう」34話では、松平定信が老中首座に就任。いよいよ寛政の改革が始まります。定信は天明の大飢饉などにより傷んだ幕府の財政再建を目指し、質素倹約を掲げて厳しい統制を敷き始めます。これは極端な緊縮財政を敷くということですから、積極財政だった田沼時代から180度方向が変わったということになります。質素倹約を奨励し、緊縮財政を進めると当然、人々はモノを買い控えるようになり、お金の流動性が低くなります。そうすると経済は停滞し、世の中から活気が失われていきますよね。当然、江戸の庶民にとっては必ずしも良いことではないはずですが、庶民は定信の老中首座就任のニュースを好意的に受け取ります。徳川吉宗公のお孫様登場ということで江戸市中の期待は膨れ上がり、なかには「柔術で大きな熊を倒した」「5歳で論語を諳んじた」という、現代社会の都市伝説的な逸話まで拡散されていきます。そして、定信は配下の隠密たちに街に出回る噂を収集させたり、自身の政策を読売に載せて世論を巧みに操作していきます。一方、田沼意次は完全に表舞台から退けられ、土山宗次郎や松本秀持といった田沼一派は処罰の対象となり、徹底的な田沼つぶしが行われました。これに憤慨する田沼びいきの蔦重は、定信を「ふんどし野郎」呼ばわりし、その政策を「(定信は)世のため死ぬまで働け、遊ぶな、贅沢するなと言ってるんだよ。そんなの正気の沙汰じゃねえ」と批判しますが、妻・ていから「放蕩の末、身を持ち崩すよりはまし。新しいご老中のお考えは極めてまっとうで皆が(世間は)喜んでいる」と反論されます。そこで、蔦重は書を持って(定信の政策に)抗うことを決意します。 定信の厳しい監視は文芸の世界にも及び、当時の文芸界の第一人者、大田南畝も幕府の高官に呼ばれて詰められました。そして「世の中に 蚊ほどうるさき ものはなし ぶんぶといふて 夜も寝られず」と書かれた、一枚の紙を見せられます。これは、「文武(ぶんぶ)に励めという定信の指示が、蚊の「ぶんぶん」という羽音のようにうるさくて眠れない」という意味で、定信の政策に対する皮肉を表現した狂歌です。南畝は、幕府高官に「作者はお前か」と問い詰められ、「自分ではない」と無実を訴えたものの、「この歌を褒めたではないか」と処罰を仄めかされます。これに震え上がった南畝は「筆を折る」と明言するほど怯え、文芸界全体も委縮していきました。このような公儀の姿勢に立ち向かうため、蔦重は狂歌師や絵師たちを蔦屋に召集。「倹約を心掛け、遊興におぼれず分をわきまえ、務めろというのは、裏を返せば死ぬまで働け、遊ぶな、贅沢すんなってことじゃないですか。そんなの誰が楽しいんです」と訴え、「だから、この流れに書をもって抗らいてぇと思います」と宣言。そして、「ふんどしのご政道をからかう黄表紙を出してぇと思っています」と話ますが、南畝たちから「ありえぬ。ご公儀をからかうなんぞ、首が飛ぶぞ」と反対されます。そこで、「その黄表紙が田沼様を叩くものならどうです。極悪人・田沼を叩いて、ふんどしのかみ様を持ち上げりゃあ、これ幸いと見逃すんじゃねぇですか」と提案します。要するに、定信を持ち上げると見せかけて、その実からかう黄表紙を作るということです。さらに、豪華な絵本も出すことを宣言。そこで出版されたのが、朋誠堂喜三二作「文武二道万石通」、恋川春町作「悦贔屓蝦夷押領」、山東京伝作「時代世話二挺鼓」の3つ黄表紙と、喜多川歌麿の豪華な狂歌絵本「画本 虫ゑらみ」です。蔦重が皮肉たっぷりの書を武器に、ご政道に異を唱える戦いが、いよいよ始まりました!More 命を賭した友、命を写した絵―。米騒動が収束していく裏で描かれた、新之助の最後と歌麿の飛躍の兆し 画像 『画本虫ゑらみ』喜多川歌麿//筆,宿屋飯盛<石川雅望>//撰板元 蔦屋重三郎,天明8(1788)刊. 出典:国立国会図書館デジタルコレクション ついに江戸市中でも打ちこわしが勃発。大河ドラマ「べらぼう」33話では、「政を正せ」と書かれた幟を掲げた新之助を筆頭に江戸各地で打ちこわしが行われ、売り渋りをする米問屋の米俵が道や川にばらまかれる様子が描かれました。新之助の目的は米を奪うことではなく、あくまで幕府の政を改めさせること。そのため、押し入った米問屋の米は盗まず、人を傷つけず、“強盗”ではなく、不当に金儲けをする米問屋VS生活に苦しむ庶民との間の“喧嘩”の形に見せた打ちこわしを行っていました。ところが、盗みをはたらくよう民衆を煽る不審者が現れます。それは、前話でも「米がなければ犬を食えと言われた」と主張して民衆の怒りを煽っていた、あの謎の人物でした。これに気づいた蔦重は、田沼意次の屋敷を訪れ、今回も同じ人物が現れたと告げます。同時に、市中の混乱を沈静化するため、米のかわりに金を配ることを進言。「その金で決まった量の米を買えるようにすりゃあ、お上もちゃんと考えてくれてるってなりゃあしませんか」と話します。これに賛同した意次は、再び読売を摺って市民に知らせるよう、蔦重に依頼します。これに対し、蔦重は「これ、またウチがやりますので…」と苦笑いしつつも快諾。しかし、これが後に大きな悲劇をもたらすことになります。 再び読売を摺ることになった蔦重ですが、単純に配るだけでは民衆の怒りをなだめ、混乱を収束させる効果は薄いと悩みます。そこで、鳴り物や羽織袴を準備して浄瑠璃行列を編成。「天からめぐみの銀がふる~。三匁二分 米一升~。声は天に届いた~」という華やか節回しで市中を練り歩き、米と引き換えができる「お救い銀」が出ることを告知します。これに人々は足を止め、「銀がふる~、銀がふる!」と熱狂しますが、蔦重の背後に匕首を持った、あの謎の人物が近づいていきます。そして、男が襲いかかった瞬間、新之助が身を挺して蔦重を守り、脇腹に傷を負ってしまいます。そして、周りが騒然とするなか長谷川平蔵が現れ、襲いかかった謎の男を矢で射殺。これにより騒乱は収束しますが、謎の男の刃には毒が塗られていたらしく、新之助も命を落とします。打ちこわしの騒動は収まったものの、新之助を失った蔦重は失意のどん底に。墓地に佇む蔦重の前に、今度は喜多川歌麿が絵を持って現れます。そして、細部まで繊細に描写した虫や草花の絵を見せ「これが俺の、“ならではの絵”さ」と話します。「生きてるみてえな絵だな…」とつぶやく蔦重に、「絵ってのは命を写しとるようなもんだ。いつかは消えていく命を紙の上に残す。命を写すことが、俺のできる償いなのかもしれねえって思いだして…」と、亡霊による苦しみから脱し、前向きになってきた心境の変化を報告します。歌麿が本格的に活躍するのはまだまだこれから。いよいよ、その日が近づいてきたようです。More

命を賭した友、命を写した絵―。米騒動が収束していく裏で描かれた、新之助の最後と歌麿の飛躍の兆し 画像 『画本虫ゑらみ』喜多川歌麿//筆,宿屋飯盛<石川雅望>//撰板元 蔦屋重三郎,天明8(1788)刊. 出典:国立国会図書館デジタルコレクション ついに江戸市中でも打ちこわしが勃発。大河ドラマ「べらぼう」33話では、「政を正せ」と書かれた幟を掲げた新之助を筆頭に江戸各地で打ちこわしが行われ、売り渋りをする米問屋の米俵が道や川にばらまかれる様子が描かれました。新之助の目的は米を奪うことではなく、あくまで幕府の政を改めさせること。そのため、押し入った米問屋の米は盗まず、人を傷つけず、“強盗”ではなく、不当に金儲けをする米問屋VS生活に苦しむ庶民との間の“喧嘩”の形に見せた打ちこわしを行っていました。ところが、盗みをはたらくよう民衆を煽る不審者が現れます。それは、前話でも「米がなければ犬を食えと言われた」と主張して民衆の怒りを煽っていた、あの謎の人物でした。これに気づいた蔦重は、田沼意次の屋敷を訪れ、今回も同じ人物が現れたと告げます。同時に、市中の混乱を沈静化するため、米のかわりに金を配ることを進言。「その金で決まった量の米を買えるようにすりゃあ、お上もちゃんと考えてくれてるってなりゃあしませんか」と話します。これに賛同した意次は、再び読売を摺って市民に知らせるよう、蔦重に依頼します。これに対し、蔦重は「これ、またウチがやりますので…」と苦笑いしつつも快諾。しかし、これが後に大きな悲劇をもたらすことになります。 再び読売を摺ることになった蔦重ですが、単純に配るだけでは民衆の怒りをなだめ、混乱を収束させる効果は薄いと悩みます。そこで、鳴り物や羽織袴を準備して浄瑠璃行列を編成。「天からめぐみの銀がふる~。三匁二分 米一升~。声は天に届いた~」という華やか節回しで市中を練り歩き、米と引き換えができる「お救い銀」が出ることを告知します。これに人々は足を止め、「銀がふる~、銀がふる!」と熱狂しますが、蔦重の背後に匕首を持った、あの謎の人物が近づいていきます。そして、男が襲いかかった瞬間、新之助が身を挺して蔦重を守り、脇腹に傷を負ってしまいます。そして、周りが騒然とするなか長谷川平蔵が現れ、襲いかかった謎の男を矢で射殺。これにより騒乱は収束しますが、謎の男の刃には毒が塗られていたらしく、新之助も命を落とします。打ちこわしの騒動は収まったものの、新之助を失った蔦重は失意のどん底に。墓地に佇む蔦重の前に、今度は喜多川歌麿が絵を持って現れます。そして、細部まで繊細に描写した虫や草花の絵を見せ「これが俺の、“ならではの絵”さ」と話します。「生きてるみてえな絵だな…」とつぶやく蔦重に、「絵ってのは命を写しとるようなもんだ。いつかは消えていく命を紙の上に残す。命を写すことが、俺のできる償いなのかもしれねえって思いだして…」と、亡霊による苦しみから脱し、前向きになってきた心境の変化を報告します。歌麿が本格的に活躍するのはまだまだこれから。いよいよ、その日が近づいてきたようです。More 「すべてを田沼のせい」にするため、一ツ橋治済が乞食に変装して民衆を扇動。そのとき、田沼びいきの蔦重は…、怒る庶民の代表・新之助は…。 画像 狂歌才蔵集 最近、新米の収穫が始まりましたが、米価格は高止まりしたままで、昔のような値段には下がりそうにないですね。これは、「農水省の減反政策のせい。自民党政治のせい」とよく言われますが、同じように米価高騰により庶民が困窮する様子が描かれている大河ドラマ「べらぼう」では、すべて「田沼のせい」になっています。32話では、その悪評から老中の座を追われた田沼意次が復権を目指し、再び政の舞台で動き始めました。ドラマの冒頭ではまず、御三家から「田沼の代わりに松平定信を老中にすべきだ」との意見書が出されます。これにより田沼失脚の流れが本格化し、田沼派と目されていた人々の立場が弱くなっていきます。その空気感の象徴的なシーンとして、幕臣である大田南畝が蔦重のもとに駆け込み、「今、これが出るのはまずいのじゃ!」と自身の狂歌集の出版とりやめを懇願するシーンが印象的でした。問題となったのは南畝が編者を務めた「狂歌才蔵集」ですが、南畝のあせりのきっかけとなったのは、田沼政権下で重用されていた勘定組頭・土山宗次郎の左遷でした。宗次郎は狂歌の分野で名が高く、南畝とも昵懇の仲だったため、自分に余波が来るのを恐れたわけです。一方、田沼意次は表の権力から退いたように見せつつも、裏で権力を維持できるよう布石を打っていきます。大奥を含めた人脈を活かし、「裏の老中首座」と呼ばれるようになるまで復権しつつありました。しかし、意次の悪評を広めるためにまたしても一ツ橋治済が暗躍。乞食に扮した治済が市中に現れます。 ドラマの冒頭で描かれた江戸市中では、米価高騰に困窮する庶民がお救い米の配布に期待していたものの、「一人の働き手で多くを養っていて、その働き手が病になった場合に限る」という条件があったため、多くの困窮者が米をもらえないままで、政治に対する不信感が高まっていました。しかし、意次の復権後、条件が緩和されお救い米が庶民にいきわたりました。ちょうどその頃、蔦重は盟友・小田新之助の長屋を訪れ、長屋の住人のために米や酒を差し入れた際に「やはり田沼様ってのは、頼りになりますね」と言ったところ、長屋の人々から「米を買えなくしたのはあいつじゃないか」「蔦屋っていえば、入ってるのは田沼の金でじゃぶじゃぶ遊んでたやつらだよな」と糾弾され、田沼不信が収まらない様子に蔦重は頭を痛めます。実際には、意次は庶民を救うために奔走しますが、大阪では打ちこわしが始まり、事態はさらに緊迫。江戸の打ちこわしへと広がるのを防ぐため、意次はお救い米のさらなる拠出を提案します。さらに、田沼家用人の三浦庄司が蔦重のもとを訪れ、お上の策を広報するための読売(瓦版)を依頼し、蔦重はこれを快諾。読売を市中で撒きながらお救い米が出る日を広く庶民に知らせますが、期日に米が届かず、お救い米の配布は延期になりました。そのため、激高した庶民が奉行所に押し掛けますが、群衆のなかからある乞食が「米がなければ犬を食え?」と大声を出します。そして、「そこのお侍さまが…」と指さし、民衆の怒りをあおります。これにより我慢の限界を超えた新之助たちは、何かの意を決したように立ち去ります。そして乞食の顔、一ツ橋治済の顔が画面に大きく映し出されました。この後、新之助たちの姿から打ちこわしの意思と察した蔦重は新之助を止めようとしますが、「田沼の手先に話せることはない」と突き放され、新之助の仲間たちからは「田沼の犬が!」と袋叩きにされます。それでも事態を憂いた蔦重は、新之助たちに布を渡し、自分たちの想いを書いたのぼりを作ることを提案。そして誰一人つかまらず、死ぬ者の出ないケンカ(抗議活動)をするよう訴えます。次週は、新之助たちの抗議活動(打ちこわし)が最大の見どころになりそうですね。 日本3大暴れ川「坂東太郎」の氾濫が飢饉に追い打ち 坂東太郎(利根川)の決壊による水害は、飢饉で困窮していた市民の生活をさらに追い詰めます。そんななか、蔦重は新之助夫妻のもとを訪れ、赤ん坊の命綱となる母乳が途絶えぬように米を届けます。これにより、妻・ふくの母乳は出続け、自分の子どもだけでなく食べ物に困って乳が出なくなっていた母親たちに代わり、何人もの赤ん坊に自分の乳を与えていました。ふくは元吉原の遊女であり、新之助と足抜けをした身。「人に身を差し出すのは慣れているから」と乳を与え続ける姿は、まるで菩薩のようでした。しかし、「あの家には米があるんじゃないか」という噂を聞いた流民に襲われ、理不尽に命を奪われました。その犯人もまた幼子を抱えながら、困窮していた父親。その犯人を見た新之助は、蔦重の差し入れた米がなければ自分も同じことをしたかもしれないと思い、「俺はどこの何に向かって怒ればいいのだ!」と怒りのやり場を失い、悲嘆していきます。振り返ると、ふくは常に「市井の代弁者」のように描かれてきました。今回も、意次が推し進めた「貸金会所制度」に対する誤解を解こうとする、田沼びいきの蔦重に向かい、「(田沼は)考えているふりをしているだけさ。だって家主は金を出せと言われたら家賃を上げるさ。米屋は米の値を上げるし、油屋は油の値を上げる。庄屋は水呑百姓からもっと米をとる。吉原は女郎からの取り分を増やすだろうね。つまるところ、つけを回されるのは私らみたいな地べたをはいつくばっているやつ。世話になってる身で偉そうで悪いけど、それが私が見てきた浮世ってやつなんだよ」と、市井の声を代弁します。その浮世が今後どのように変わっていくか、そして家治の死、田沼政治の終焉が蔦重にどんな影響を及ぼすか―。べらぼうの物語も、大きな転換期に入ってきました。More

「すべてを田沼のせい」にするため、一ツ橋治済が乞食に変装して民衆を扇動。そのとき、田沼びいきの蔦重は…、怒る庶民の代表・新之助は…。 画像 狂歌才蔵集 最近、新米の収穫が始まりましたが、米価格は高止まりしたままで、昔のような値段には下がりそうにないですね。これは、「農水省の減反政策のせい。自民党政治のせい」とよく言われますが、同じように米価高騰により庶民が困窮する様子が描かれている大河ドラマ「べらぼう」では、すべて「田沼のせい」になっています。32話では、その悪評から老中の座を追われた田沼意次が復権を目指し、再び政の舞台で動き始めました。ドラマの冒頭ではまず、御三家から「田沼の代わりに松平定信を老中にすべきだ」との意見書が出されます。これにより田沼失脚の流れが本格化し、田沼派と目されていた人々の立場が弱くなっていきます。その空気感の象徴的なシーンとして、幕臣である大田南畝が蔦重のもとに駆け込み、「今、これが出るのはまずいのじゃ!」と自身の狂歌集の出版とりやめを懇願するシーンが印象的でした。問題となったのは南畝が編者を務めた「狂歌才蔵集」ですが、南畝のあせりのきっかけとなったのは、田沼政権下で重用されていた勘定組頭・土山宗次郎の左遷でした。宗次郎は狂歌の分野で名が高く、南畝とも昵懇の仲だったため、自分に余波が来るのを恐れたわけです。一方、田沼意次は表の権力から退いたように見せつつも、裏で権力を維持できるよう布石を打っていきます。大奥を含めた人脈を活かし、「裏の老中首座」と呼ばれるようになるまで復権しつつありました。しかし、意次の悪評を広めるためにまたしても一ツ橋治済が暗躍。乞食に扮した治済が市中に現れます。 ドラマの冒頭で描かれた江戸市中では、米価高騰に困窮する庶民がお救い米の配布に期待していたものの、「一人の働き手で多くを養っていて、その働き手が病になった場合に限る」という条件があったため、多くの困窮者が米をもらえないままで、政治に対する不信感が高まっていました。しかし、意次の復権後、条件が緩和されお救い米が庶民にいきわたりました。ちょうどその頃、蔦重は盟友・小田新之助の長屋を訪れ、長屋の住人のために米や酒を差し入れた際に「やはり田沼様ってのは、頼りになりますね」と言ったところ、長屋の人々から「米を買えなくしたのはあいつじゃないか」「蔦屋っていえば、入ってるのは田沼の金でじゃぶじゃぶ遊んでたやつらだよな」と糾弾され、田沼不信が収まらない様子に蔦重は頭を痛めます。実際には、意次は庶民を救うために奔走しますが、大阪では打ちこわしが始まり、事態はさらに緊迫。江戸の打ちこわしへと広がるのを防ぐため、意次はお救い米のさらなる拠出を提案します。さらに、田沼家用人の三浦庄司が蔦重のもとを訪れ、お上の策を広報するための読売(瓦版)を依頼し、蔦重はこれを快諾。読売を市中で撒きながらお救い米が出る日を広く庶民に知らせますが、期日に米が届かず、お救い米の配布は延期になりました。そのため、激高した庶民が奉行所に押し掛けますが、群衆のなかからある乞食が「米がなければ犬を食え?」と大声を出します。そして、「そこのお侍さまが…」と指さし、民衆の怒りをあおります。これにより我慢の限界を超えた新之助たちは、何かの意を決したように立ち去ります。そして乞食の顔、一ツ橋治済の顔が画面に大きく映し出されました。この後、新之助たちの姿から打ちこわしの意思と察した蔦重は新之助を止めようとしますが、「田沼の手先に話せることはない」と突き放され、新之助の仲間たちからは「田沼の犬が!」と袋叩きにされます。それでも事態を憂いた蔦重は、新之助たちに布を渡し、自分たちの想いを書いたのぼりを作ることを提案。そして誰一人つかまらず、死ぬ者の出ないケンカ(抗議活動)をするよう訴えます。次週は、新之助たちの抗議活動(打ちこわし)が最大の見どころになりそうですね。 日本3大暴れ川「坂東太郎」の氾濫が飢饉に追い打ち 坂東太郎(利根川)の決壊による水害は、飢饉で困窮していた市民の生活をさらに追い詰めます。そんななか、蔦重は新之助夫妻のもとを訪れ、赤ん坊の命綱となる母乳が途絶えぬように米を届けます。これにより、妻・ふくの母乳は出続け、自分の子どもだけでなく食べ物に困って乳が出なくなっていた母親たちに代わり、何人もの赤ん坊に自分の乳を与えていました。ふくは元吉原の遊女であり、新之助と足抜けをした身。「人に身を差し出すのは慣れているから」と乳を与え続ける姿は、まるで菩薩のようでした。しかし、「あの家には米があるんじゃないか」という噂を聞いた流民に襲われ、理不尽に命を奪われました。その犯人もまた幼子を抱えながら、困窮していた父親。その犯人を見た新之助は、蔦重の差し入れた米がなければ自分も同じことをしたかもしれないと思い、「俺はどこの何に向かって怒ればいいのだ!」と怒りのやり場を失い、悲嘆していきます。振り返ると、ふくは常に「市井の代弁者」のように描かれてきました。今回も、意次が推し進めた「貸金会所制度」に対する誤解を解こうとする、田沼びいきの蔦重に向かい、「(田沼は)考えているふりをしているだけさ。だって家主は金を出せと言われたら家賃を上げるさ。米屋は米の値を上げるし、油屋は油の値を上げる。庄屋は水呑百姓からもっと米をとる。吉原は女郎からの取り分を増やすだろうね。つまるところ、つけを回されるのは私らみたいな地べたをはいつくばっているやつ。世話になってる身で偉そうで悪いけど、それが私が見てきた浮世ってやつなんだよ」と、市井の声を代弁します。その浮世が今後どのように変わっていくか、そして家治の死、田沼政治の終焉が蔦重にどんな影響を及ぼすか―。べらぼうの物語も、大きな転換期に入ってきました。More 2025年8月24日(日曜日)に「江戸文化体験デー」で講演しました。たくさんの方にご来場をいただきました。この場を借りて御礼申し上げます。 当日のプログラムですが、私は「浮世絵・地本文化の黄金期を創った蔦屋重三郎と吉原」というタイトルでお話しましたが、そのほかに摺師歴70年以上の松崎師匠が歌麿の「ポッピンを吹く娘」の摺り実演。栃木市からは阿部さんが「栃木と歌麿」というディープな歌麿話を。合計3部構成でイベントを実施しました。また併設でワークショップで摺り師体験をおこなったのですが盛況でお子様からご年配の方まで限定で100名をはるかに超える募集がありました。 大河ドラマ館でイベントを実施してドラマのファンの方がドラマをきっかけに浮世絵や地本に関心をもっていただいており、その熱量の高さを実感しました。イベントでは時間が限られたので、浅い作品紹介しかできなかったのですが、多数の深い質問もあったので次回はもっと深いお話ができるイベントを考えるつもりです。 【摺師 松崎師匠】 今回は有名な「ポッピンを吹く娘」を実演制作していただきました。今回は出来上がった浮世絵を実際に販売するための実演です。当然手抜き無し。さらに、私から色味など数点調整を依頼しています。今年、当時物の画が見つかったというニュースがありました。それを参考に背景の雲母摺りを通常より赤を強くしていただいています。ほか着物の模様などの色も調整しています。蔦屋重三郎もどうように、摺師さんと仕上げの段階でこのようなやり取りをやっていたはずです。 ポッピンをふく娘では版木を4枚の両面を使います。このときに8色の顔料を使います。当初に主板をつかって地墨みだけ自宅で済ませていただきました。イベント当日は色摺りだけを会場で実施しました。雲母摺りは粉がちらばるので自宅で仕上げてもらいます。来場者のかたも同じポッピンでも時代だけでなく彫師・摺師の技術や微妙な演出の違いなどで同じものはないことを知っていただきました。手作りの良さはすべてがオンリーワンであなただけの木版画なのです。そのかわり、全く同じものを大量に生産はできませんが。 完成品は、店舗及び浮世絵カフェ蔦重の公式通販サイトでも額装つきで販売いたします。出来上がったら写真を公開しますね。浮世絵はプレゼントとしても最適です。是非大切な人へプレゼントしてください。木版画でつくったオリジナルのギフトカードでメッセージも記入できます。9月にはできたてのフレッシュな「ポッピンを吹く娘」をお届けすることができます。通販サイトのご案内はもうしばらくお待ちください。 【栃木と歌麿】 歌麿の雪月花という大作をご存じでしょうか?謎に包まれた肉筆の大作で幅が3m以上ある3部作です。晩年の歌麿が描きましたが豪華で臨場感にあふれる妓楼の様子が描かれています。今にも話しだしそうな女郎たちが色とりどりの衣装をまとい、当時流行していた笹紅で化粧している姿は風俗史としても貴重です。残念ながらオリジナルは海外に流出しており見ることができませんが、栃木市立美術館にいくと高精細複製画「深川の雪」「品川の月」「吉原の花」の3点をまじかで見学できます。 あまり知られていませんが、晩年の歌麿は栃木の善野氏がパトロンとなって肉筆画の作成を歌麿に依頼していたようです。その縁もあって、歌麿の肉筆画が最大7点も保管されていた時期があったようです。1点だけでも貴重なのに!また、蔦屋重三郎と鶴屋さんと山東京伝など3名で日光まで旅行にいっています。当時、狂歌師栃木とかかわりを持っていた可能性もあります。是非肉筆の歌麿に会いに栃木に行きましょう! オンラインショップ 栃木市立美術館 とちぎ歌麿交流館More

2025年8月24日(日曜日)に「江戸文化体験デー」で講演しました。たくさんの方にご来場をいただきました。この場を借りて御礼申し上げます。 当日のプログラムですが、私は「浮世絵・地本文化の黄金期を創った蔦屋重三郎と吉原」というタイトルでお話しましたが、そのほかに摺師歴70年以上の松崎師匠が歌麿の「ポッピンを吹く娘」の摺り実演。栃木市からは阿部さんが「栃木と歌麿」というディープな歌麿話を。合計3部構成でイベントを実施しました。また併設でワークショップで摺り師体験をおこなったのですが盛況でお子様からご年配の方まで限定で100名をはるかに超える募集がありました。 大河ドラマ館でイベントを実施してドラマのファンの方がドラマをきっかけに浮世絵や地本に関心をもっていただいており、その熱量の高さを実感しました。イベントでは時間が限られたので、浅い作品紹介しかできなかったのですが、多数の深い質問もあったので次回はもっと深いお話ができるイベントを考えるつもりです。 【摺師 松崎師匠】 今回は有名な「ポッピンを吹く娘」を実演制作していただきました。今回は出来上がった浮世絵を実際に販売するための実演です。当然手抜き無し。さらに、私から色味など数点調整を依頼しています。今年、当時物の画が見つかったというニュースがありました。それを参考に背景の雲母摺りを通常より赤を強くしていただいています。ほか着物の模様などの色も調整しています。蔦屋重三郎もどうように、摺師さんと仕上げの段階でこのようなやり取りをやっていたはずです。 ポッピンをふく娘では版木を4枚の両面を使います。このときに8色の顔料を使います。当初に主板をつかって地墨みだけ自宅で済ませていただきました。イベント当日は色摺りだけを会場で実施しました。雲母摺りは粉がちらばるので自宅で仕上げてもらいます。来場者のかたも同じポッピンでも時代だけでなく彫師・摺師の技術や微妙な演出の違いなどで同じものはないことを知っていただきました。手作りの良さはすべてがオンリーワンであなただけの木版画なのです。そのかわり、全く同じものを大量に生産はできませんが。 完成品は、店舗及び浮世絵カフェ蔦重の公式通販サイトでも額装つきで販売いたします。出来上がったら写真を公開しますね。浮世絵はプレゼントとしても最適です。是非大切な人へプレゼントしてください。木版画でつくったオリジナルのギフトカードでメッセージも記入できます。9月にはできたてのフレッシュな「ポッピンを吹く娘」をお届けすることができます。通販サイトのご案内はもうしばらくお待ちください。 【栃木と歌麿】 歌麿の雪月花という大作をご存じでしょうか?謎に包まれた肉筆の大作で幅が3m以上ある3部作です。晩年の歌麿が描きましたが豪華で臨場感にあふれる妓楼の様子が描かれています。今にも話しだしそうな女郎たちが色とりどりの衣装をまとい、当時流行していた笹紅で化粧している姿は風俗史としても貴重です。残念ながらオリジナルは海外に流出しており見ることができませんが、栃木市立美術館にいくと高精細複製画「深川の雪」「品川の月」「吉原の花」の3点をまじかで見学できます。 あまり知られていませんが、晩年の歌麿は栃木の善野氏がパトロンとなって肉筆画の作成を歌麿に依頼していたようです。その縁もあって、歌麿の肉筆画が最大7点も保管されていた時期があったようです。1点だけでも貴重なのに!また、蔦屋重三郎と鶴屋さんと山東京伝など3名で日光まで旅行にいっています。当時、狂歌師栃木とかかわりを持っていた可能性もあります。是非肉筆の歌麿に会いに栃木に行きましょう! オンラインショップ 栃木市立美術館 とちぎ歌麿交流館More 将軍の死と、新之助の妻・ふくの理不尽な死浮世を写す二つの死により、べらぼうの物語も大転換期に突入 画像 「続保定記」久松宗作著天保期の印旛沼堀割普請の画出典 千葉市博物館 大河ドラマ「べらぼう」31話では、悲劇の連鎖と二つの印象的な死が描かれました。一つの死は、10代将軍・徳川家治の死でした。家治は祖父の8代将軍・徳川吉宗から期待を受け、直接帝王学を学んだ将軍。田沼意次を側用人、老中として重用し、治世を行いました。この時代は田沼時代とも言われ、意次は米を中心とした重農主義から重商主義への転換を図り、貨幣経済中心の国づくりを進めました。これにより、貨幣経済が発展して歌舞伎や浮世絵などの江戸文化が花開き、蔦重がこの時代に活躍できたことは意次のおかげとも言えるでしょう。一方、賄賂が横行した負の面もあり、意次は賄賂政治の代名詞のようにも言われています。また、この時代は天明の大飢饉や利根川の決壊による大洪水といった天災に見舞われ、市中が混乱し、幕府の財政を悪化させる要因にもなりました。そのため、市井の意次に対する評価は悪く、現在でも賄賂政治家と批判されることが多いですが、一方で経済政策の先駆者として高く評価されることもあります。今回の31話では利根川が決壊し、江戸市中が大洪水に見舞われて大混乱していく様子が描かれ、意次に対する怨嗟の声が広まっていました。そんな中、意次の大きな後ろ盾だった家治が死去。意次は老中辞任に追い込まれました。家治の死は毒殺の可能性を匂わすように描かれ、家治は死に際に黒幕として疑われる一橋治済の胸ぐらをつかみ、「よいか、天は見ておるぞ。これからは余も天の一部となる。余が見ておること、ゆめゆめ忘れるな」と凄みながら死んでいくシーンが印象的でした。そして、もう一つの死が、小田新之助の妻・ふくの死でした。 日本3大暴れ川「坂東太郎」の氾濫が飢饉に追い打ち 坂東太郎(利根川)の決壊による水害は、飢饉で困窮していた市民の生活をさらに追い詰めます。そんななか、蔦重は新之助夫妻のもとを訪れ、赤ん坊の命綱となる母乳が途絶えぬように米を届けます。これにより、妻・ふくの母乳は出続け、自分の子どもだけでなく食べ物に困って乳が出なくなっていた母親たちに代わり、何人もの赤ん坊に自分の乳を与えていました。ふくは元吉原の遊女であり、新之助と足抜けをした身。「人に身を差し出すのは慣れているから」と乳を与え続ける姿は、まるで菩薩のようでした。しかし、「あの家には米があるんじゃないか」という噂を聞いた流民に襲われ、理不尽に命を奪われました。その犯人もまた幼子を抱えながら、困窮していた父親。その犯人を見た新之助は、蔦重の差し入れた米がなければ自分も同じことをしたかもしれないと思い、「俺はどこの何に向かって怒ればいいのだ!」と怒りのやり場を失い、悲嘆していきます。振り返ると、ふくは常に「市井の代弁者」のように描かれてきました。今回も、意次が推し進めた「貸金会所制度」に対する誤解を解こうとする、田沼びいきの蔦重に向かい、「(田沼は)考えているふりをしているだけさ。だって家主は金を出せと言われたら家賃を上げるさ。米屋は米の値を上げるし、油屋は油の値を上げる。庄屋は水呑百姓からもっと米をとる。吉原は女郎からの取り分を増やすだろうね。つまるところ、つけを回されるのは私らみたいな地べたをはいつくばっているやつ。世話になってる身で偉そうで悪いけど、それが私が見てきた浮世ってやつなんだよ」と、市井の声を代弁します。その浮世が今後どのように変わっていくか、そして家治の死、田沼政治の終焉が蔦重にどんな影響を及ぼすか―。べらぼうの物語も、大きな転換期に入ってきました。More

将軍の死と、新之助の妻・ふくの理不尽な死浮世を写す二つの死により、べらぼうの物語も大転換期に突入 画像 「続保定記」久松宗作著天保期の印旛沼堀割普請の画出典 千葉市博物館 大河ドラマ「べらぼう」31話では、悲劇の連鎖と二つの印象的な死が描かれました。一つの死は、10代将軍・徳川家治の死でした。家治は祖父の8代将軍・徳川吉宗から期待を受け、直接帝王学を学んだ将軍。田沼意次を側用人、老中として重用し、治世を行いました。この時代は田沼時代とも言われ、意次は米を中心とした重農主義から重商主義への転換を図り、貨幣経済中心の国づくりを進めました。これにより、貨幣経済が発展して歌舞伎や浮世絵などの江戸文化が花開き、蔦重がこの時代に活躍できたことは意次のおかげとも言えるでしょう。一方、賄賂が横行した負の面もあり、意次は賄賂政治の代名詞のようにも言われています。また、この時代は天明の大飢饉や利根川の決壊による大洪水といった天災に見舞われ、市中が混乱し、幕府の財政を悪化させる要因にもなりました。そのため、市井の意次に対する評価は悪く、現在でも賄賂政治家と批判されることが多いですが、一方で経済政策の先駆者として高く評価されることもあります。今回の31話では利根川が決壊し、江戸市中が大洪水に見舞われて大混乱していく様子が描かれ、意次に対する怨嗟の声が広まっていました。そんな中、意次の大きな後ろ盾だった家治が死去。意次は老中辞任に追い込まれました。家治の死は毒殺の可能性を匂わすように描かれ、家治は死に際に黒幕として疑われる一橋治済の胸ぐらをつかみ、「よいか、天は見ておるぞ。これからは余も天の一部となる。余が見ておること、ゆめゆめ忘れるな」と凄みながら死んでいくシーンが印象的でした。そして、もう一つの死が、小田新之助の妻・ふくの死でした。 日本3大暴れ川「坂東太郎」の氾濫が飢饉に追い打ち 坂東太郎(利根川)の決壊による水害は、飢饉で困窮していた市民の生活をさらに追い詰めます。そんななか、蔦重は新之助夫妻のもとを訪れ、赤ん坊の命綱となる母乳が途絶えぬように米を届けます。これにより、妻・ふくの母乳は出続け、自分の子どもだけでなく食べ物に困って乳が出なくなっていた母親たちに代わり、何人もの赤ん坊に自分の乳を与えていました。ふくは元吉原の遊女であり、新之助と足抜けをした身。「人に身を差し出すのは慣れているから」と乳を与え続ける姿は、まるで菩薩のようでした。しかし、「あの家には米があるんじゃないか」という噂を聞いた流民に襲われ、理不尽に命を奪われました。その犯人もまた幼子を抱えながら、困窮していた父親。その犯人を見た新之助は、蔦重の差し入れた米がなければ自分も同じことをしたかもしれないと思い、「俺はどこの何に向かって怒ればいいのだ!」と怒りのやり場を失い、悲嘆していきます。振り返ると、ふくは常に「市井の代弁者」のように描かれてきました。今回も、意次が推し進めた「貸金会所制度」に対する誤解を解こうとする、田沼びいきの蔦重に向かい、「(田沼は)考えているふりをしているだけさ。だって家主は金を出せと言われたら家賃を上げるさ。米屋は米の値を上げるし、油屋は油の値を上げる。庄屋は水呑百姓からもっと米をとる。吉原は女郎からの取り分を増やすだろうね。つまるところ、つけを回されるのは私らみたいな地べたをはいつくばっているやつ。世話になってる身で偉そうで悪いけど、それが私が見てきた浮世ってやつなんだよ」と、市井の声を代弁します。その浮世が今後どのように変わっていくか、そして家治の死、田沼政治の終焉が蔦重にどんな影響を及ぼすか―。べらぼうの物語も、大きな転換期に入ってきました。More 人まね歌麿が己の絵を求めて蔦重と別れ、師・石燕のもとへ。田沼意次VS松平定信の幕開けにより、政は動乱へ 画像 松平定信 出典 国書データベース 喜多川歌麿が師匠・鳥山石燕のもとに―。大河ドラマ「べらぼう」30話では、歌麿が辛い過去の幻影に苦しめられる様子が描かれました。ドラマでは、歌麿が「人まね歌麿」として噂になり、その存在が認知され始めたことから、蔦重は“今が歌麿の売り時”と判断。この頃、黄表紙の流行により絶好調だった蔦重は、さらなる一手として入銀一分で狂歌を絵本に載せられる「入銀狂歌絵本」という企画を推し進めており、その絵師に歌麿を抜てきし、北尾重政そっくりの絵を依頼しました。その絵が大好評で、ますます「人まね歌麿」の名が上がったことから、いよいよ飛躍の時が来ていると判断した蔦重は、次は歌麿ならではのオリジナルの絵を描くことを強く促します。ところが、幼少期のトラウマが蘇り、歌麿は大スランプに。歌麿の母は下級遊女で、堕胎しようとしても降ろすことができず、生まれてきた歌麿は幼少期から母や母の愛人から虐待を受けながら育ってきました。そして、明和の大火のとき、歌麿は建物の下敷きになった母を見捨てて逃げたという過去をもっています。その母や母の愛人が、絵を描くたびに亡霊となって現れ、歌麿を苦しめます。そしてついに、母の亡霊に「人殺しの絵なんて誰が見てえんだって言われるんだよ」と、蔦重に苦しい心の内を吐露します。そんなとき、幼少の歌麿に絵を教えた妖怪画の巨匠・鳥山石燕が耕書堂を訪ねてきます。 蔦重は石燕に、歌麿が亡霊に苦しむなかで描きながら黒く塗りつぶした絵を見せます。すると、石燕はじっと見て「妖が塗り込まれておる。そ奴らはここから出してくれ、出してくれとうめいておる。閉じ込められ、怒り悲しんでおる」と感想を述べます。そして、「三つ目(歌麿)、なぜかように迷う。三つ目の者にしか見えぬものがあろうに。絵師はそれを写すだけでいい。その目にしか見えぬものを現わしてやるのは、絵師に生まれついた者の務めじゃ」と励まします。そこで、歌麿は涙を浮かべながら「弟子にしてくだせえ。俺の絵を描きてえんです。おそばにおいてくだせえ」と話し、ついに蔦重のもとを去ることになりました。一方、政治の世界では、田沼意次のライバル、松平定信が幕府の中枢へ復活。松平定信は8代将軍・徳川吉宗の孫で将軍の座にも近い存在だったものの、意次の画策により幕命として白川藩主・松平定邦の養子に出され、幕府の中枢から遠ざけられていました。そのため、今後は田沼意次VS松平定邦の戦いから目が離せません。そして、その戦いは蔦重に大きな影響を及ぼします。それが、今後の最大の見どころになりそうです。More

人まね歌麿が己の絵を求めて蔦重と別れ、師・石燕のもとへ。田沼意次VS松平定信の幕開けにより、政は動乱へ 画像 松平定信 出典 国書データベース 喜多川歌麿が師匠・鳥山石燕のもとに―。大河ドラマ「べらぼう」30話では、歌麿が辛い過去の幻影に苦しめられる様子が描かれました。ドラマでは、歌麿が「人まね歌麿」として噂になり、その存在が認知され始めたことから、蔦重は“今が歌麿の売り時”と判断。この頃、黄表紙の流行により絶好調だった蔦重は、さらなる一手として入銀一分で狂歌を絵本に載せられる「入銀狂歌絵本」という企画を推し進めており、その絵師に歌麿を抜てきし、北尾重政そっくりの絵を依頼しました。その絵が大好評で、ますます「人まね歌麿」の名が上がったことから、いよいよ飛躍の時が来ていると判断した蔦重は、次は歌麿ならではのオリジナルの絵を描くことを強く促します。ところが、幼少期のトラウマが蘇り、歌麿は大スランプに。歌麿の母は下級遊女で、堕胎しようとしても降ろすことができず、生まれてきた歌麿は幼少期から母や母の愛人から虐待を受けながら育ってきました。そして、明和の大火のとき、歌麿は建物の下敷きになった母を見捨てて逃げたという過去をもっています。その母や母の愛人が、絵を描くたびに亡霊となって現れ、歌麿を苦しめます。そしてついに、母の亡霊に「人殺しの絵なんて誰が見てえんだって言われるんだよ」と、蔦重に苦しい心の内を吐露します。そんなとき、幼少の歌麿に絵を教えた妖怪画の巨匠・鳥山石燕が耕書堂を訪ねてきます。 蔦重は石燕に、歌麿が亡霊に苦しむなかで描きながら黒く塗りつぶした絵を見せます。すると、石燕はじっと見て「妖が塗り込まれておる。そ奴らはここから出してくれ、出してくれとうめいておる。閉じ込められ、怒り悲しんでおる」と感想を述べます。そして、「三つ目(歌麿)、なぜかように迷う。三つ目の者にしか見えぬものがあろうに。絵師はそれを写すだけでいい。その目にしか見えぬものを現わしてやるのは、絵師に生まれついた者の務めじゃ」と励まします。そこで、歌麿は涙を浮かべながら「弟子にしてくだせえ。俺の絵を描きてえんです。おそばにおいてくだせえ」と話し、ついに蔦重のもとを去ることになりました。一方、政治の世界では、田沼意次のライバル、松平定信が幕府の中枢へ復活。松平定信は8代将軍・徳川吉宗の孫で将軍の座にも近い存在だったものの、意次の画策により幕命として白川藩主・松平定邦の養子に出され、幕府の中枢から遠ざけられていました。そのため、今後は田沼意次VS松平定邦の戦いから目が離せません。そして、その戦いは蔦重に大きな影響を及ぼします。それが、今後の最大の見どころになりそうです。More