「宝暦の色男」朋誠堂喜三二

調子が良い面もあるが武士として職責を果たした一生

朋誠堂喜三二(本名・平沢常富)は、江戸中後期を代表する戯作者の一人である。享保20年(1735年)に江戸で生まれ、秋田藩の上級藩士平沢家に14歳で養子入りし、藩の江戸屋敷にて留守居役を務めるなど、官務のかたわら戯作の筆をとった特異な経歴の持ち主である。生来、洒落や風流を好み、「宝暦の色男」と称され、遊里吉原に通い詰めた。公の立場と私の遊興を両立させるため、戯作では「朋誠堂喜三二」「道蛇楼麻阿」「手柄岡持」など多様な号を使い、武士の身分を伏せて活動した。

喜三二は、当時隆盛した洒落本や黄表紙の隆盛に大きく寄与した。安永2年(1773年)に刊行した『当世風俗通』は、吉原の遊び方や礼儀作法を指南する実用的な洒落本として、若者や通人に熱烈に支持された。その洒脱な筆致と洒落心は一世を風靡し、戯作家としての地位を確立するきっかけとなった。この頃から、吉原を知り尽くした蔦屋重三郎との密接な関係が始まる。蔦重は吉原の地本問屋として喜三二の多くの作品を蔦重が版元として刊行し、両者は「江戸出版文化の象徴的な協働関係」を築いた。

安永6年(1777年)には『親敵討腹鞁』を発表。これは仇討物を風刺と滑稽で再構築した黄表紙で、挿絵を恋川春町が担当し大きな評判を得た。喜三二は続けて『見徳一炊夢』『娼妃地理記』などを執筆し、洒落本・黄表紙の分野で次々と話題作を生む。中でも『娼妃地理記』は、吉原の遊女事情を地誌風にまとめた好事本で、文化的資料価値も高い。これらの作品も蔦屋重三郎が版元を務め、書店の棚を彩った。

【筆禍の災い・・・とことん白を切りとおした】

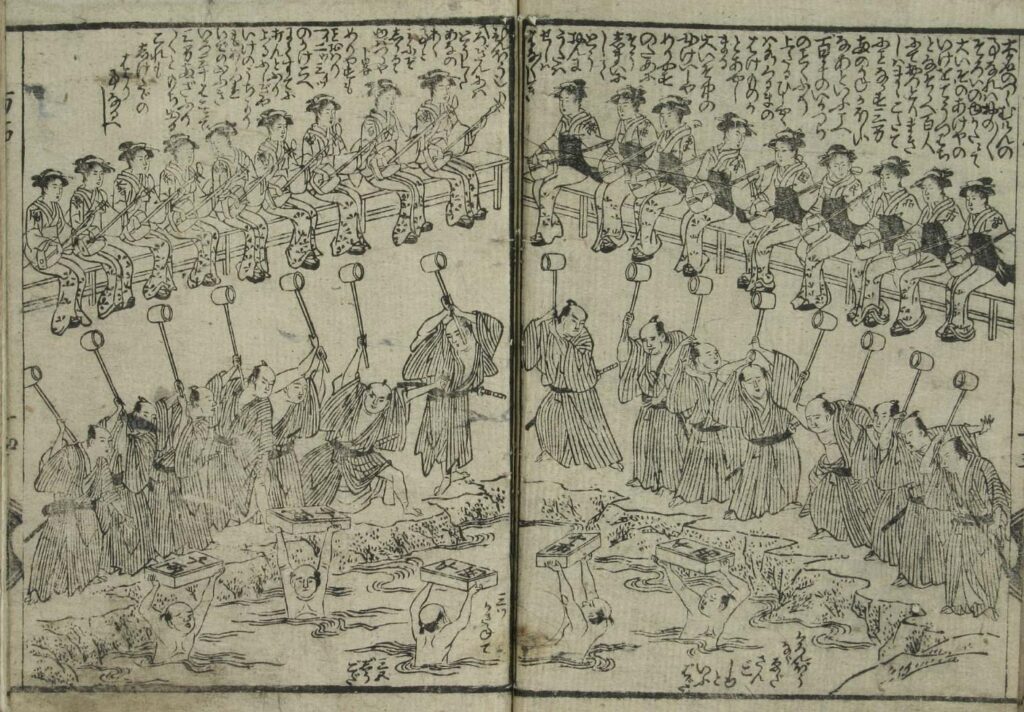

黄表紙・洒落本の魅力は、単なる風俗描写に留まらず、時勢批判や機知に富む言葉遊びを含んでいた。こうした要素が頂点に達したのが、天明8年(1788年)刊行の『文武二道万石通』である。本作では、当時権勢をふるった老中松平定信や将軍徳川家斉の政策を、鎌倉武士に仮託し痛烈に風刺した。この作品が発行されるや、幕府の激しい怒りを買い、いわゆる「筆禍の災い」を引き起こす。版元の蔦屋重三郎は罰金刑を科され、絵師の恋川春町も処分を受け、喜三二自身も藩邸に呼び戻されて戯作の全面禁止を命じられた。この一件は、江戸出版史における最大級の弾圧事件のひとつとされ、以後、風刺表現への萎縮を生む契機となった。この事件で春町は亡くなったが、喜三二はとことん別人であるとしらを切ってごまかした。盟友と対照的な対応だった。

この筆禍事件によって、朋誠堂喜三二は戯作筆を折り、公に一切の創作を行わなくなる。ただし、私的には狂歌や狂詩を続け、「手柄岡持」の狂名で文化サロンに出席するなど文人活動を限定的に継続した。公務では留守居役や土木監督を務め、幕府工事の監理なども行い、藩政に尽力した。文化10年(1813年)に79歳で没し、江戸文化の光と影を映したその生涯を閉じた。

蔦屋重三郎との関係は、単なる版元と作者の関係を超えている。両者は吉原という遊里文化を核に、洒落本・黄表紙という新しい出版ジャンルを切り開いた同志であった。蔦屋は喜三二の創作を積極的に支え、刊行物の挿絵には一流の絵師(恋川春町や北尾政美)を起用し、流通を一手に担った。喜三二の才筆と蔦屋の経営眼が結びついたことで、江戸の知的娯楽は飛躍的に洗練され、出版文化に革新をもたらしたといえる。

喜三二の作品は、当時の吉原の風俗・言語感覚を精緻に描写し、現代の研究にとっても極めて貴重な資料となっている。その作風は、洒落と教養を兼ね備え、時に鋭い風刺を交えつつも、どこか人間の滑稽さを温かく見守る眼差しに貫かれている。黄表紙や洒落本の分野では約40篇に及ぶ著作を残し、恋川春町や山東京伝と並ぶ戯作黄金期の立役者であった。

武士としての責務を果たしながら、江戸庶民文化の最先端を走り続けた朋誠堂喜三二。晩年には幕府から直接、大きな仕事を依頼されるほど大役を担った。その生涯は、「筆は剣よりも強し」を体現しつつ、その力ゆえに弾圧される運命をたどった、稀有な知識人の肖像である。

【喜三二の代表作】

| 作品名 | 発表年(年号) | ジャンル | 版元 | 概要 |

|---|---|---|---|---|

| 当世風俗通 | 安永2年(1773) | 洒落本 | 池之端仲町 長谷川新兵衛 | 吉原遊里の通人指南。洒落本の先駆的作品。 |

| 桃太郎後日噺 | 安永5年(1776) | 黄表紙 | 鱗形屋 | 桃太郎のその後を滑稽に描いた創作黄表紙。 |

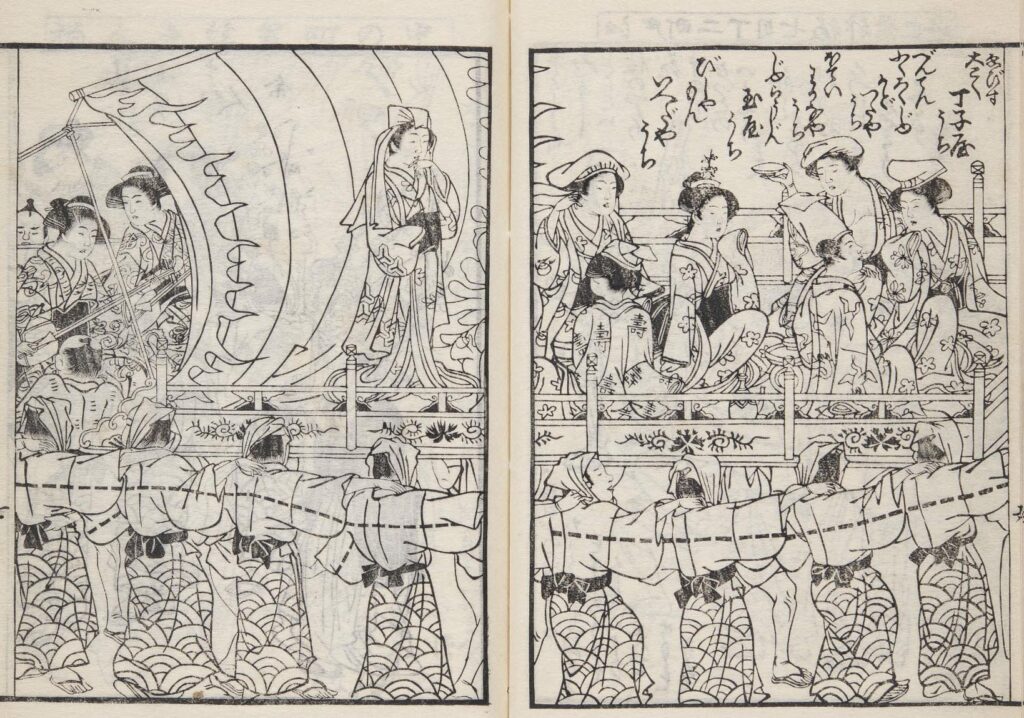

| 明月余情 | 安永6年(1777) | 絵本 | 蔦屋重三郎 | 吉原の俄芝居を記した絵本。序文を担当。 |

| 娼妃地理記 | 安永6年(1777) | 洒落本 | 蔦屋重三郎 | 遊女事情を地誌風に記した作品。 |

| 見徳一炊夢 | 安永10年(1781) | 黄表紙 | 蔦屋重三郎 | 夢と現実を戯画化した滑稽譚。 |

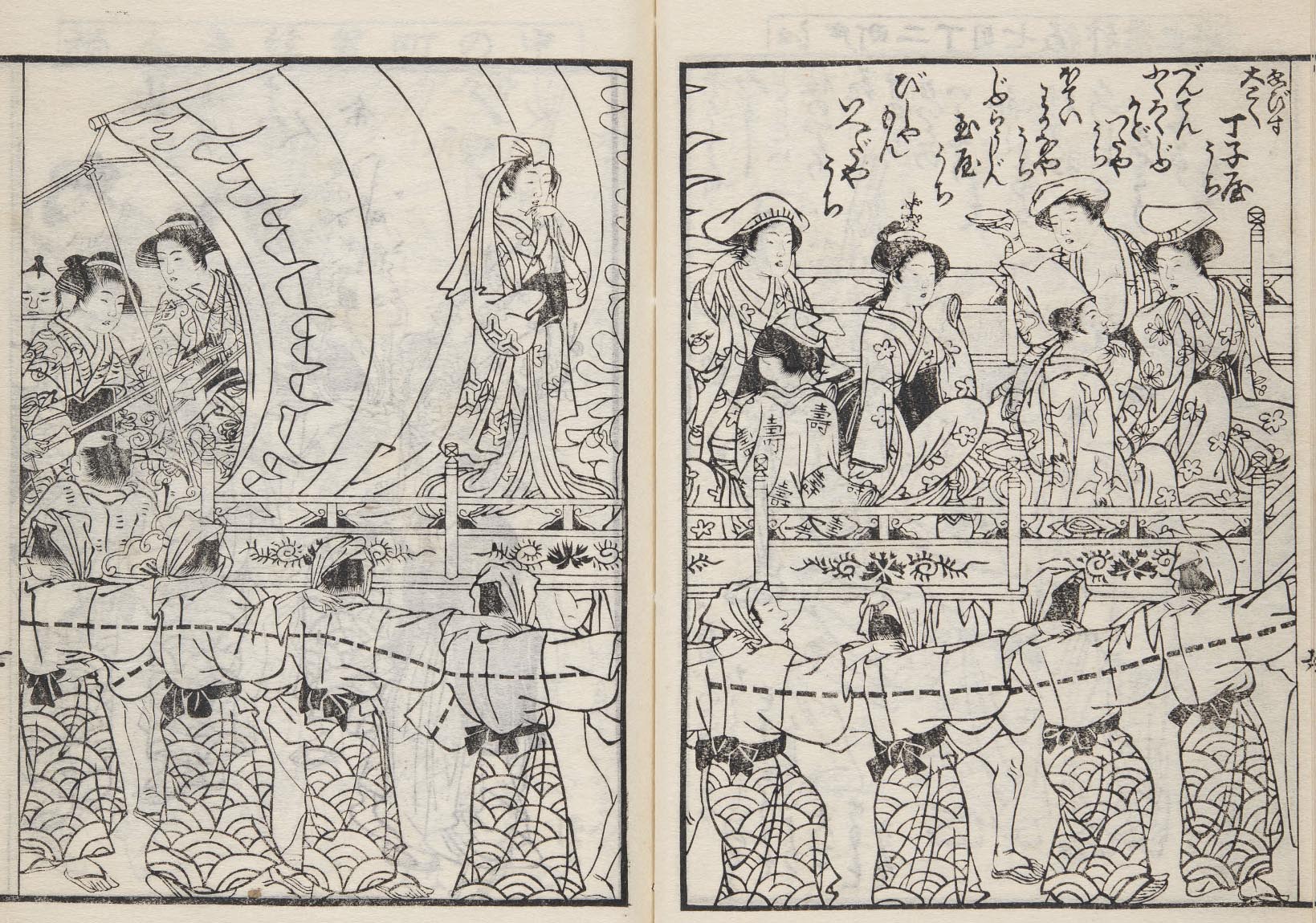

| 文武二道万石通 | 天明8年(1788) | 黄表紙 | 蔦屋重三郎 | 将軍・老中批判の筆禍作品。 |

画像:出所 国書データベース

文武二道万石通

明月余情