京伝・蔦重が育てた江戸のベストセラー作家

武家出身にも関わらず商人となった曲亭馬琴

曲亭馬琴は江戸後期を代表する戯作者・読本作者で、本名は滝沢興邦(おきくに)。

明和4年(1767年)、江戸深川の旗本・松平信成の屋敷において、同家用人・滝沢運兵衛興義、門夫妻の五男として生まれる。

馬琴は幼いときから絵草紙などの文芸に親しみ、7歳で発句を詠んだという。安永4年(1775年)、馬琴9歳の時に父が亡くなり、長兄の興旨が17歳で家督を継いだが経済的理由で興旨は家督を10歳の馬琴に譲り、松平家を去って戸田家に仕えた。母と妹も興旨とともに戸田家に移ったため、松平家には馬琴一人が残ることになった。

幼少から読書を好み、漢学・儒教・仏教・国学に通じました。若くして奉公を経た後、戯作の道を志します。

【山東京伝との師弟関係と耕書堂勤務】

馬琴は山東京伝(宝暦13年–文化3年)に私淑し、門人となりました。ただし京伝は弟子としては断ったので友人として接していたようです。馬琴の自伝でもたびたび京伝に触れており、馬琴にとって京伝は先生であり恩人でもあったようです。

書肆耕書堂・蔦屋重三郎に奉公するようになったのも京伝の紹介がきっかけのようです。

住み込みで働き始めたのは寛政2年(1790)頃とされます。

耕書堂では、書物の校正、原稿の書写、出版業務全般を学びました。馬琴の記録によると、一年後の寛政3年(1791)には手代に昇進しており、その優秀さがうかがえます。

この耕書堂での経験は、出版実務の修得だけでなく、京伝・恋川春町・十返舎一九ら戯作者との交流、蔦屋の出版方針を直接学ぶ貴重な修業時代でした。

蔦屋重三郎は当時最も影響力のある版元であり、そのもとで成長した馬琴は、戯作界に確固たる基盤を築いていきます。

【戯作者への転機】

寛政5年に世継稲荷(現・築土神社)下で履物商「伊勢屋」を営む会田家の未亡人・百(30歳)の婿となる。この時に耕書堂への奉公をやめているが、入り婿を進めたのは蔦重と京伝の二人だったという。

しかしながら2年ほどで履物屋から戯作者の専業へと転身した。安定した収入と同時に、潤筆料が蔦重と京伝の計らいもあって入るようになったからだ。

馬琴が蔦重ではじめて独立した作者としてつくった作品は寛政8(1796)の「高尾船字文」だ。花魁の高尾と巨大鯉を描いた挿絵は栄松斎長喜。先に京伝が作った洒落本の頂点。「傾城買48手」の有名な挿絵へのオマージュを感じる作品だ。

蔦屋重三郎が没した後に馬琴は耕書堂以外にも活躍の場をもとめ他の版元と契約し、大長編読本へと活躍の場を広げました。

代表的な作品(作品名/刊行年/版元)

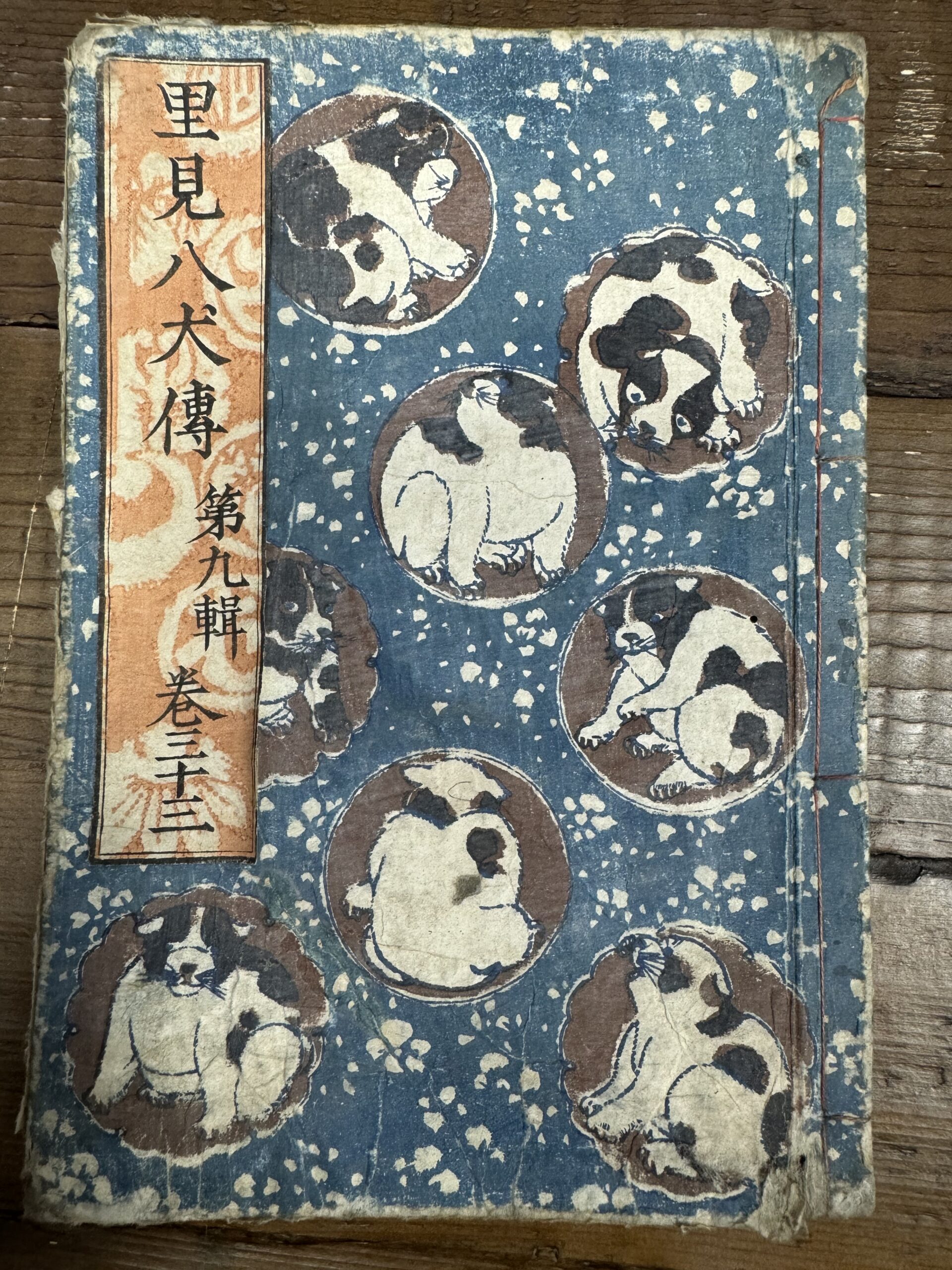

- 南総里見八犬伝

- 刊行:1814–1842

- 版元:鶴屋喜右衛門ほか

- 勧善懲悪を極めた馬琴の集大成。

- 椿説弓張月

- 刊行:1807–1811

- 版元:須原屋伊八

- 源為朝の英雄譚。

- 青砥稿花紅彩画

- 刊行:1812–1814

- 版元:鶴屋喜右衛門

- 鼠小僧を題材とする盗賊物語。

- 傾城水滸伝

- 刊行:1805

- 版元:鶴屋喜右衛門

- 水滸伝を翻案した遊女の物語。

- 日蓮記

- 刊行:1816

- 版元:鶴屋喜右衛門

- 日蓮上人の伝記的読本。

- 鸚鵡籠中記

- 刊行:1805

- 版元:鶴屋喜右衛門

- 忠義と因果応報の教訓物。

- 虚南留別志

- 刊行:1809

- 版元:鶴屋喜右衛門

- 町人社会を描く諧謔的戯作。

- 偐紫田舎源氏

- 刊行:1829–1842

- 版元:須原屋伊八

- 『源氏物語』の翻案。

- 小夜時雨袖日記

- 刊行:1804

- 版元:2代目蔦屋重三郎(耕書堂)

- 武家社会を描く読本。

- 胴人形肢体機関

- 刊行:1804

- 版元:2代目蔦屋重三郎(耕書堂)

- 怪異と人形を題材とする戯作。

- 旭艶余波

- 刊行:1813

- 版元:鶴屋喜右衛門

- 戦国軍記。

まとめ

馬琴は山東京伝から戯作を学び、京伝の紹介で耕書堂に入って住み込み奉公を行い、わずか1年で手代となるほど評価されました。この耕書堂時代が、後の巨大な物語世界を築く礎となりました。初代蔦重がなくなったあとの耕書堂とも仕事を続けており、二代目蔦重(勇助)へも恩返しのつもりだったのでしょう。

戯作・読本の幅広いジャンルを手がけ、江戸文化の頂点を極めた功績は今もなお燦然と輝いています。

南総里見八犬伝(全98巻・106冊の大作。江戸時代の大ベストセラーとなった)

胴人形肢体機関(二代目蔦屋重三郎とつくった黄表紙の傑作)

出典:すべて浮世絵カフェ蔦重の蔵書