青楼の絵師 西洋画家に美人画を知らしめた喜多川歌麿

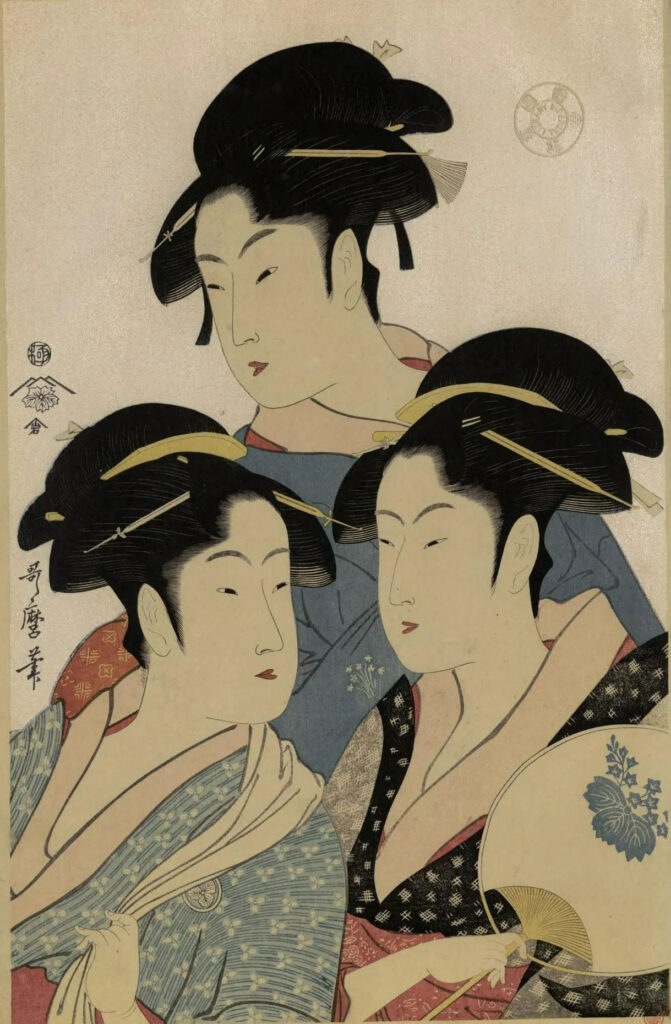

喜多川歌麿(きたがわ うたまろ)。美人画の歌麿。(生年不詳〜1806年)蔦谷重三郎の盟友。ぽペンを吹く娘。寛政3美人など浮世絵黄金期の中心的な人物として知られるのが喜多川歌麿だ。彼は女性の容貌や風情のみならず、内面や感情までも繊細に表現した作品で知られ、「大首絵(おおくびえ)」と呼ばれる構図によって、美人画を芸術の域へと高めました。

生涯を通じて2600点以上の作品を遺したとされているが、意外に歌麿自身のプライベートな情報が少ない。文化3年(享年54歳)に没し、浅草専光寺(台東区松ケ谷一丁目)に葬られたとされた情報は確かだが生年、幼少期、親族など情報がほとんどないのだ。生年については宝暦3年とする説もあるが本名の北川信美説をふくめて具体的なエビデンスはない。

歌麿は狩野派の鳥山石燕に師事していた。十代の少年期は石要と称していた。歳旦帖「ちよのはる」の挿絵に茄子の挿絵があるが「少年・石要・画」と署名が残っている。

その後に北川豊章と名乗るようになった。豊章と称して錦絵一枚絵として数枚の役者絵が現存しているが非常に貴重だ。歌麿と称したことを確認できる最古の絵は黄表紙「身貌大通神略縁起」の挿画絵師としてが、はじめて。歌麿の名を美人画の一枚絵を確認できるのは天明期の1780年代になってからだ。

ほかの絵師は吉原の描く華やかな衣装や催しを描くことが多かったのだが、歌麿は吉原の日常や暗部をふくめて描き続けた。さらに、当時としては珍しく表情や所作で人物を差別化して表現したことで、女性を艶めかしく描き「青楼の絵師」と呼ばれるようになった。

経歴と作風

若年期の詳細は不明ですが、狩野派や土佐派の影響を受けたと考えられています。のちに鳥山石燕の門下に学び、黄表紙や狂歌本の挿絵を手がけるなかで頭角を現します。天明後期から寛政年間(1789–1801)にかけて、版元・蔦屋重三郎の庇護のもとで多くの錦絵作品を発表し、江戸町人文化の中で絶大な人気を得ました。歌麿の作品の7割は耕書堂で発売したといわれている。

歌麿の作品は、それまでの理想化された美女像とは異なり、吉原の遊女や町娘、茶屋の看板娘など実在の女性を写実的に描きました。特に目元や口元に微妙な表情を宿らせ、言葉にしがたい感情の機微を表現する手法は、同時代の他の浮世絵師とは一線を画しています。

主な代表作(14点)

| 作品名 | 概要 |

|---|---|

| 高名美人六家撰 | 遊女や芸者の中でも評判の高い6人を描く。美人の格や品を伝える。 |

| 婦人相学十躰 | 顔立ちから性格を推し量るという趣向で、美人の多様な個性を描出。 |

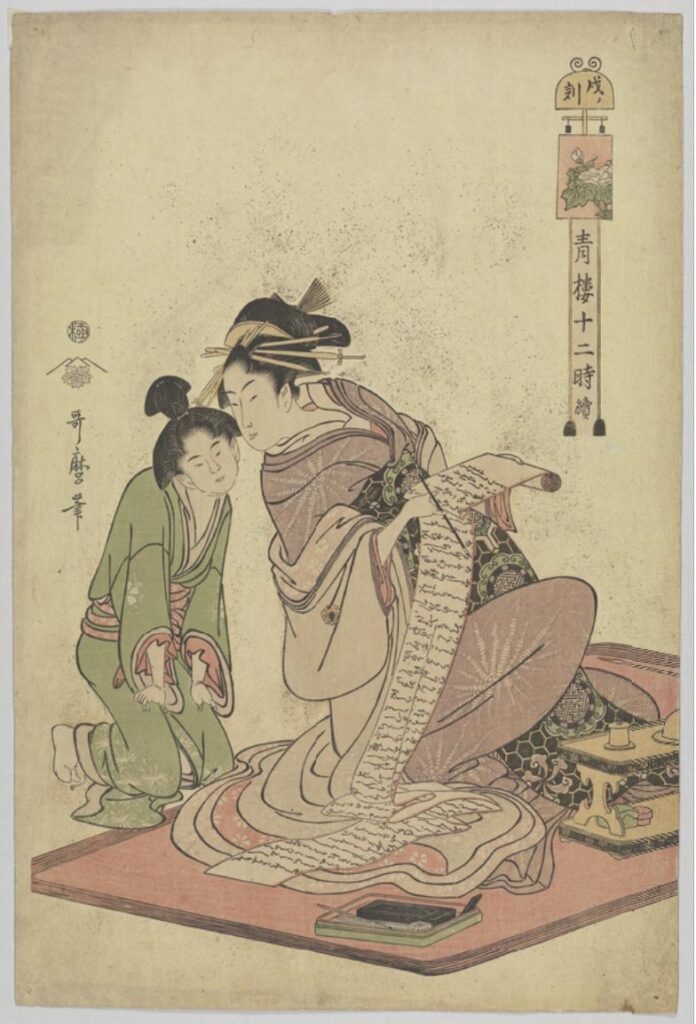

| 青楼仁和嘉女芸妓之部 | 吉原の遊女を階級別に描いたシリーズ。教養・芸を備えた女性像が描かれる。 |

| 当時三美人 | 町娘、芸者、遊女の3名の美人を並べた有名な構図で、顔立ちの違いが際立つ。 |

| 寛政三美人 | 寛政年間に名高かった3名の実在女性をモデルにした作品。 |

| ポッピンを吹く女 | 玩具のガラス笛を吹く女性の姿を、日常の情景として捉えた秀作。 |

| 湯上がり美人 | 湯上がりのリラックスした一瞬を描いた、色気と清潔感が同居する作品。 |

| 歌撰恋之部 | 恋と和歌をテーマにしたシリーズで、感情豊かな美人像が登場。 |

| 百千鳥狂歌合 | 狂歌と美人と鳥を組み合わせた趣向。ドイツで再評価され、クルト版も有名。 |

| 教訓親の目鑑 | 美人と子供を描いた教訓的な作品で、母性と教育をテーマにしている。 |

| 絵本虫撰 | 昆虫と女性を組み合わせた奇抜な趣向の版本。洒落と自然観察が融合。 |

| あわび取り | 貝を採る海女を描いた作品で、女性の肉体美と労働の一面を表現。 |

| 青楼絵本年中行事 | 遊郭における年中行事を絵入りで描いた版本。吉原文化の記録としても貴重。 |

| 雪月花 | 豪華!幅5m超の巨大肉筆画。季節の情景「雪・月・花」を背景に女性像を描く詩情豊かなシリーズ。 |

晩年と規制

1804年、歌麿は歴史画《豊臣秀吉と淀君》を描いたことにより、幕府から「贅沢禁止令」違反とされ手鎖50日の処罰を受けました。この出来事以降、彼の創作意欲は衰え、1806年に没します。享年50代半ばと推定されます。

後世への影響

歌麿の作品は、19世紀以降に西洋に渡り、ジャポニスムの潮流を牽引しました。きっかけはドイツ人の美術批評家であるクルトが制作した『Die Momochidori des Kitagawa Utamaro』だった。クルトは、歌麿を中心に写楽、春信などを西洋に紹介した。クルトの批評をきかっけにしてモネ、ドガ、ゴッホら印象派の画家たちに深い影響を与え、「線」と「面」で感情を表現する日本美術の特質を知らしめた存在となりました。クルトが紹介した歌麿を中心に「ジャポネスクブーム」が発生したといってもよいだろう。

歌麿の描く女性像は、単なる美の表現を超え、感情や生き様、季節感、日常の詩情を内包した、日本美術史に残る傑作群です。