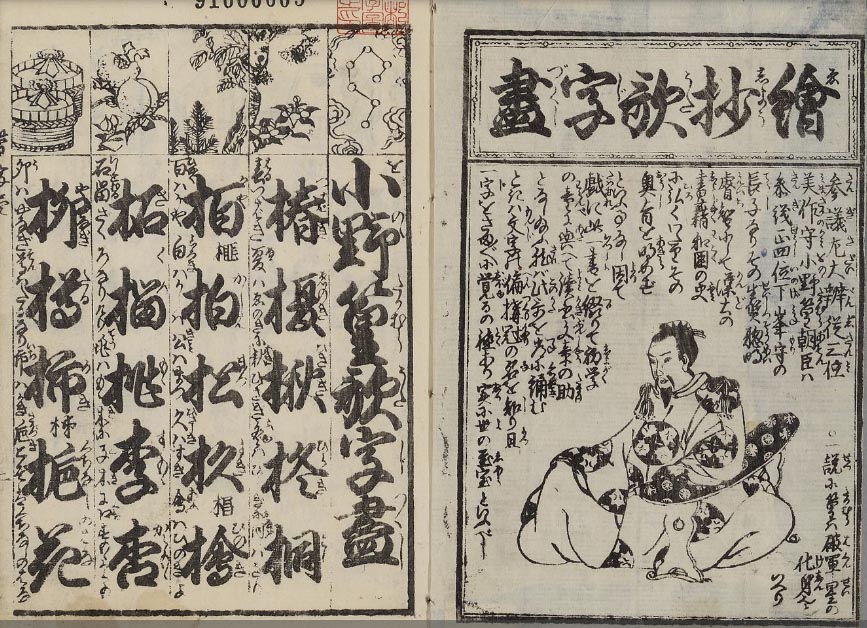

『絵本吾妻抉(えほん あずま からげ)』

貴重な蔦重の家族が描かれた狂歌絵本

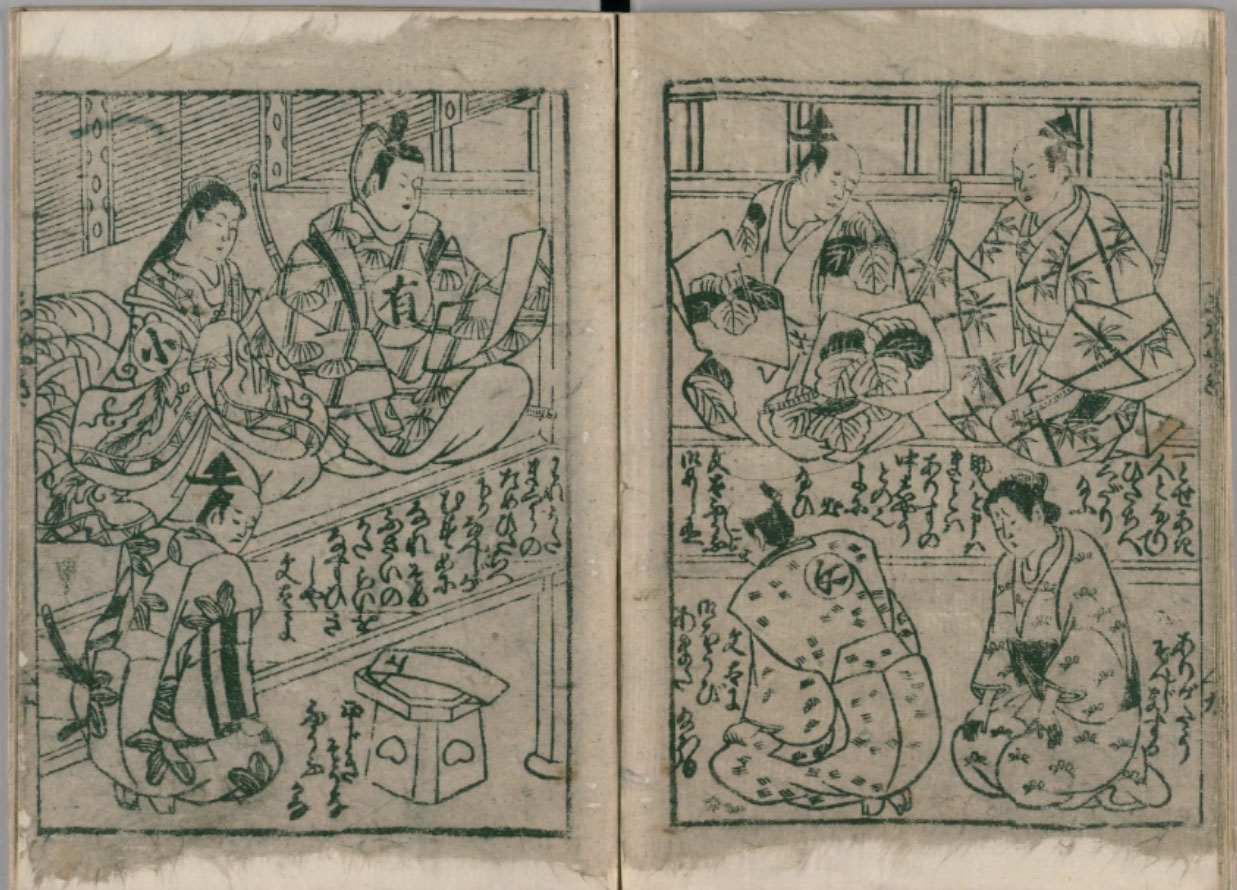

2巻目の蔦屋一家の恵比寿講の様子

絵本吾妻抉は蔦屋重三郎が天明六年(1786年)に刊行した狂歌入りの絵本です。浮世絵カフェ蔦重の蔵書は寛政9年(1797年)に再販されたものです。全3冊から成る構成となっています。画は北尾重政、序は唐衣橘洲、版元は蔦屋重三郎です。

この作品は、江戸市中の風俗・人物・商業・信仰・遊興・信仰・風刺的要素を織り交ぜながら、狂歌と挿絵で江戸の暮らしを鮮やかに描き出しています。

『絵本吾妻抉』三冊の概要

📕【上巻】

主題:江戸の市井・商業・庶民生活のユーモラスな観察

- 商家のやりとり、髪結い、風呂屋、魚屋、野菜売りなど、江戸庶民の仕事と日常が中心。

- 各場面に狂歌が添えられており、風刺・皮肉・洒落を効かせた表現が多い。

- 特に、町人社会の活気や、言葉遊びの巧妙さが見どころ。

- 北尾重政の軽快な筆致が庶民の生活を活き活きと再現。

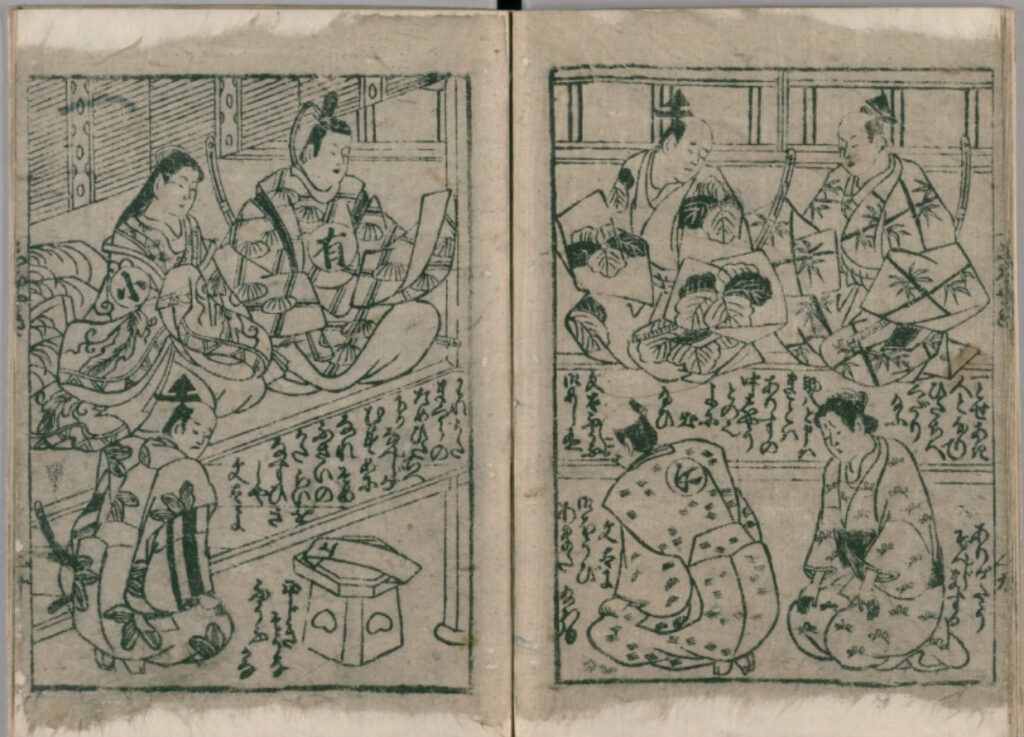

📘【中巻】

主題:宗教行事・年中行事・商家の日常と信仰/蔦屋重三郎の自宅も登場!

- 恵比寿講、節分、初午、地蔵参りなど、江戸で行われていた年中行事や民間信仰が主題。

- この巻の中には、蔦屋重三郎とされる人物が恵比寿講に参加している図があります。恵比寿講(えびすこう)は、七福神の一柱である恵比寿様を祀り、商売繁盛や五穀豊穣、家内安全などを願う行事です。地域によって開催される時期や内容は異なりますが、一般的には旧暦10月20日と1月20日。

- 信仰と商売、家庭生活がいかに結びついていたかを、絵と狂歌で巧みに描写。

- 信仰を風刺した狂歌も見られ、批判精神とユーモアが同居する巻。

📙【下巻】

主題:江戸の遊興・吉原・風俗・色事に関わる世界

- 吉原遊郭、芸者、幇間(太鼓持ち)、男色の描写も含まれ、江戸の「夜の顔」に迫る。

- 遊女と客のやりとり、妓楼の仕組み、町角での恋のさや当てなどが挿絵と狂歌で展開。

- 遊里文化を単なる艶笑ではなく、都市文化の一断面として描写している点に深みがある。

- 狂歌も遊里用語や隠語を多用し、読み手に一定の教養や機知を求める構成。

補足:狂歌と絵の融合

- 各巻とも、1場面につき1首または数首の狂歌が付されており、挿絵の読み方を狂歌が導く形式。

- 狂歌作者は明記されていないが、当時の有名狂歌師(大田南畝派)との関わりが指摘されています。唐衣橘州と太田南畝は狂歌の二大巨頭でしたが、仲たがいしていた時期がありました。蔦屋重三郎が仲裁した可能性を感じる作品です。

- 北尾重政の軽妙で洒脱な筆致と、蔦屋重三郎の編集構想が見事に融合した作品。

- 一見ユーモラスだが、社会批評性や都市文化の複雑さを含んだ知的絵本として評価されています。

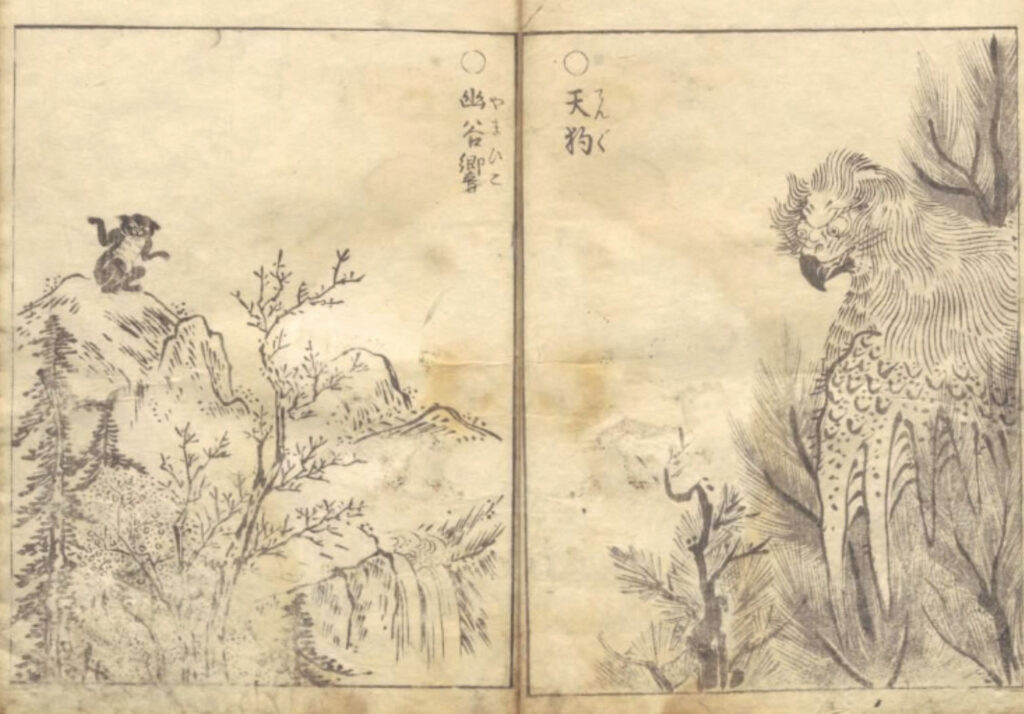

中巻の代表的挿絵:「恵比寿講で祈願する蔦屋一家」

➤ 描写の概要

- 恵比寿像の前で蔦屋重三郎一家が祈願をしている場面です。

- 正面で祈る重三郎、その横でしっかりと手を合わせる妻、側には嫡男らしき人物も描かれます。

- 背景には恵比寿像、祈祷所の屋根裏や注連飾りなどが繊細に描かれ、宗教儀式の雰囲気が漂います。

➤ 解説・読み取りポイント

1. 蔦屋重三郎の私人像

- 重商としての顔の裏にある、「家庭の父親・夫」としての姿を描写。

- 出版界の中心人物でありながら、家族とともに年中行事に参加する庶民的な一面を見せています。

- これにより、彼が古典芸術のパトロンではなく、人間味ある実在の人物として記憶されていたことがうかがえます。

2. 絵師・重政の画技

- 北尾派の巨匠として浮世絵師としての技巧が細部にまで注がれています。

- 恵比寿像の表情や木目、人物の衣装、陰影や仕草の取り方に、版画ながら豊かな表現力を感じます。

- 重政は愛弟子・歌麿や北斎にも影響を与えたとされ、実務的指導者としても評価が高いです。

➤ 文化的意味

- この図によって、出版活動・狂歌・家族・年中行事が一冊の絵本でつながっている点が興味深いです。

- 蔦屋重三郎が商業的には苦境に立たされた後でも、家庭や社会においてしっかりと地に足をつけていた人物として描かれることで、彼の“好人物”像が後世に伝わっています。

- また、狂歌絵本というジャンルの中で、商人・家族・行事・文化活動の位置づけを可視化した希少な例でもあります。

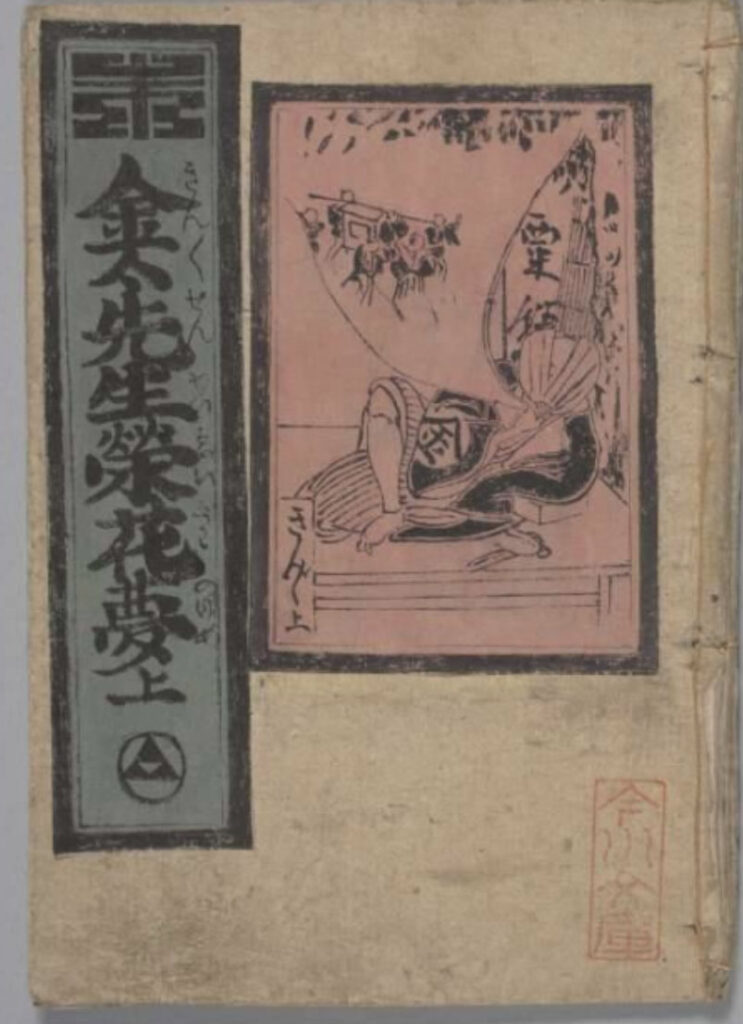

- 本書は稀書で天明六年の初版は1冊のみ。寛政9年版も5冊程度しか現存が確認できていません。当店の蔵書は痛みはありますが、中本で蔦屋重三郎の家族が描かれており3冊全揃っています。

蔦重の絵本狂歌の名作に会いに来てください。