綺羅星のように輝き消えた謎の絵師

死後に再評価された絵師

東洲斎写楽(活動期間:寛政6年(1794)~寛政7年(1795))は、江戸時代後期にわずか10か月ほどの短期間だけ活動した謎の浮世絵師です。本名や素性は不詳で、多くの研究者が能役者の斎藤十郎兵衛説などを唱えていますが、決定的な証拠は見つかっていません。

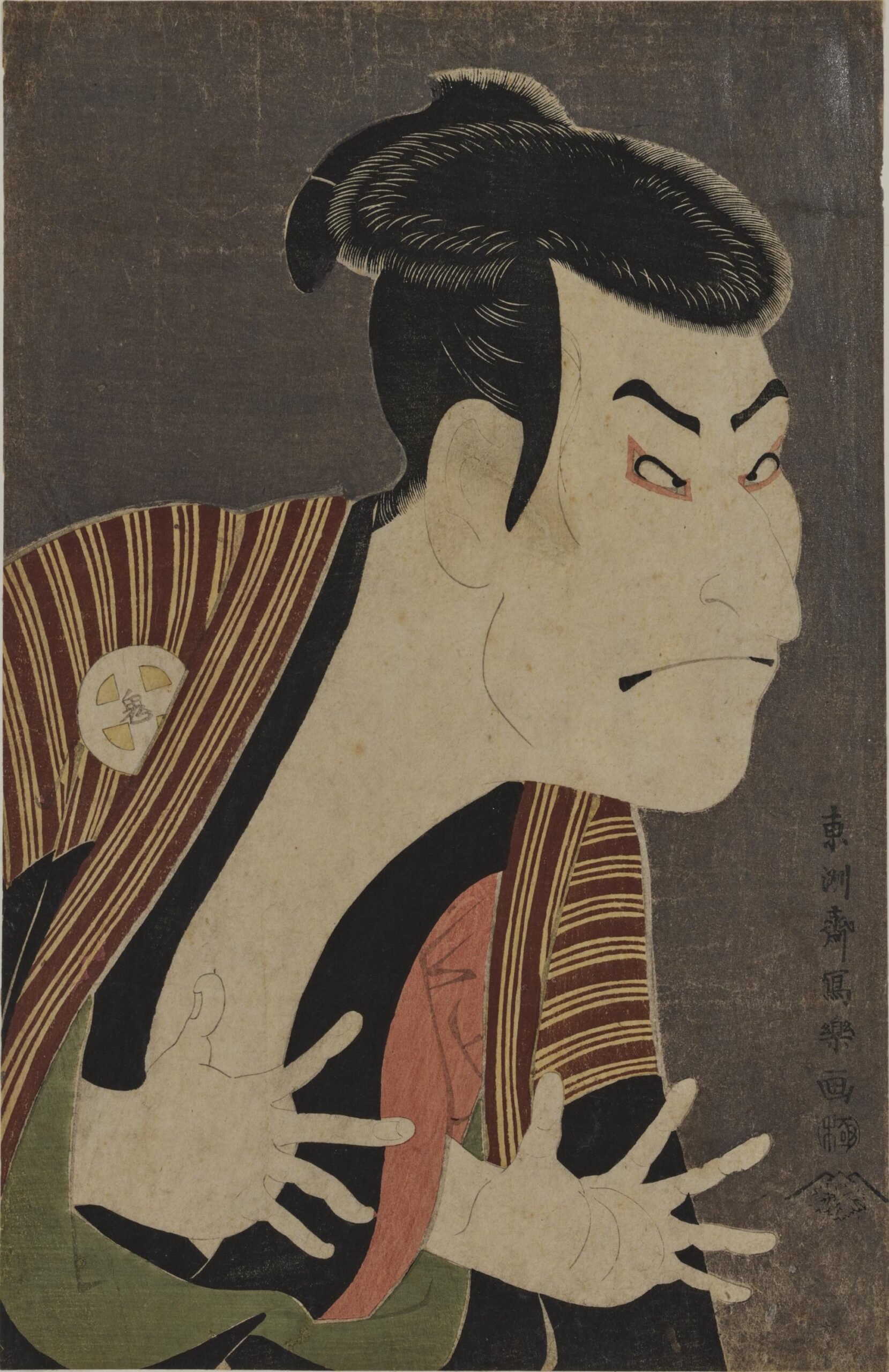

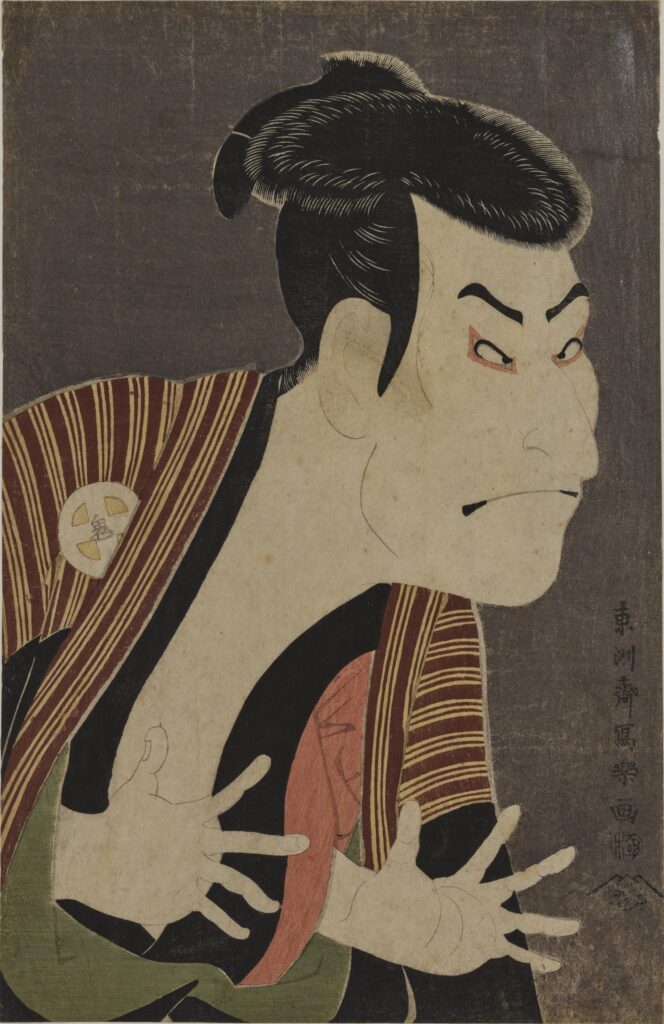

写楽の作品は、主(第一期)に歌舞伎役者を描いた大首絵(おおくびえ)が中心で、役者の顔貌や演技の特徴を誇張して描写した強烈な表現力が特徴です。それまでの美化された似顔絵から一転、内面の情念や性格まで写し取るかのような迫真の描写は、当時の浮世絵界に衝撃を与えました。

写楽の仕掛人は江戸屈指の版元である蔦屋重三郎(つたや じゅうざぶろう)です。蔦屋は喜多川歌麿や山東京伝らの才能を見出して世に送り出した人物で、写楽についても大規模なプロジェクトとして、活動当初から多色摺の精緻な錦絵を多数出版しました。最初に刊行された28点の黒雲母摺(くろきらずり)大首絵は、豪華かつ斬新な作品群であり、写楽芸術の頂点と評価されています。しかし、作風が革新的すぎたためか、当時の庶民の好みに合わず、評判は賛否両論でした。ライバル絵師の春英・清長・豊国などと比べても売れ行きの不振もあり、活動は短命に終わりました。

19世紀末から20世紀初頭にかけて、浮世絵がヨーロッパでジャポニスムとして脚光を浴びる中、写楽の作品は西洋の美術史家や画家たちに高く評価されます。ドイツの美術史家ユリウス・クルトは1905年に著書『写楽』を出版し、その独創性をレンブラントやゴヤにも比肩するものと絶賛しました。これにより、写楽は「謎の天才絵師」として世界的な知名度を得ます。

日本国内でも、大正・昭和期に再評価が進み、今日では歌麿、北斎、広重と並び浮世絵を代表する巨匠とみなされています。とりわけ大首絵は表情の劇的な陰影や、顔貌のリアリズムが他に類を見ない独自性を誇ります。

写楽の活動は1年に満たず、残された作品は約140点程度とされています。現在もその人物像や活動の真相は謎に包まれており、研究者の関心を集め続けています。

【写楽の正体についての補足】

写楽の正体は長らく謎とされてきましたが、能役者・斎藤十郎兵衛(さいとう じゅうろべえ)説が最も有力とされています。

この説は、明治末から昭和初期にかけて浮世絵研究者の**戸田勝久(とだ かつひさ)や吉田暎二(よしだ えいじ)**らによって提唱されました。根拠としては、寛政年間の能役者の記録に斎藤十郎兵衛という人物が確認でき、写楽の活動時期に役者活動が途切れていた点や、能に通じた人物でなければ描けない衣装や所作の正確な描写などが挙げられます。

また、役者絵としては異例ともいえるほど感情の陰影に富んだ描写や、デフォルメを恐れぬ大胆な面貌表現は、写楽自身が舞台の内側を熟知していた証左とみなされました。一方で、文献上に「東洲斎写楽」という画号が突然現れ、活動期間が極端に短いことも、能役者が副業として一時的に浮世絵制作に関わったのではないかという推測を補強する要素になっています。

ただし、決定的証拠は未発見であり、能役者説のほかにも彫師や絵師の変名説、さらには蔦屋重三郎のプロデュースによる架空画工説など諸説が残っています。この「正体不明性」自体が写楽の魅力とされ、研究者や愛好家の関心を惹き続けています。

☑写楽のライバル(蔦重が意識した絵師たち)

鳥居清長(とりい きよなが)

・代表的な美人大判シリーズを確立した絵師。

・写楽と同時期に活動し、役者絵も手がけていたが、美人画で圧倒的な人気を得ていました。

・清長の優美で洗練された表現は、写楽の劇的・写実的作風と好対照でした。

歌川豊国(うたがわ とよくに)

・写楽の後に台頭する若手絵師。

・写楽活動末期にはすでに人気が高まりつつあり、寛政後期から役者絵の第一人者に成長します。

・豊国は写楽ほどの誇張はしない、バランスの取れた描写で知られました。

勝川春英(かつかわ しゅんえい)

・勝川春章(かつかわ しゅんしょう)の高弟として修業し、寛政年間(1789–1801)に最も活発に制作しました。

・春英はとりわけ役者絵の名手として知られ、写楽が活動を開始する以前から、江戸の歌舞伎役者の似顔絵を多数描いて人気を集めていました。

・写楽が彗星のごとく登場したとき、春英はすでに役者絵市場で確固たる地位を築いており、写楽とは作品の主題や刊行時期が重なるため、当時の直接のライバルとみなされます。

史実上では写楽は清長・豊国・春栄には及ばなかったというのが江戸時代の評価だったようです。写楽が再評価されたのは19世紀にドイツのクルト博士がヨーロッパでジャポネスクの代表的な作品として歌麿と合わせて写楽を個性的な画風の絵師として評価したことが「高評価の逆輸入」となったことで日本国内で注目される契機となりました。クルト博士がいなければ、写楽は蔦重作品でも目立たず埋もれた作品になっていたかもしれません。

【写楽の代表作】

| No. | 作品名 | 役者名(役名) | 刊行年 |

|---|---|---|---|

| 1 | 市川蝦蔵の竹村定之進 | 市川蝦蔵(竹村定之進) | 寛政6年(1794)5月 |

| 2 | 大谷鬼次の奴江戸兵衛 | 大谷鬼次(奴江戸兵衛) | 寛政6年(1794)5月 |

| 3 | 松本幸四郎の松王丸 | 松本幸四郎(松王丸) | 寛政6年(1794)5月 |

| 4 | 坂東善次の小野春風 | 坂東善次(小野春風) | 寛政6年(1794)5月 |

| 5 | 中村歌右衛門の田辺文蔵 | 中村歌右衛門(田辺文蔵) | 寛政6年(1794)5月 |

| 6 | 市川男女蔵の奴一平 | 市川男女蔵(奴一平) | 寛政6年(1794)5月 |

| 7 | 嵐龍蔵の金貸石部金吉 | 嵐龍蔵(金貸石部金吉) | 寛政6年(1794)5月 |

| 8 | 沢村宗十郎の川連法眼 | 沢村宗十郎(川連法眼) | 寛政6年(1794)5月 |

| 9 | 市川高麗蔵の志賀大七 | 市川高麗蔵(志賀大七) | 寛政6年(1794)5月 |

| 10 | 中山富三郎の宮城野 | 中山富三郎(宮城野) | 寛政6年(1794)5月 |