大河ドラマ「べらぼう」の浮世絵黄金時代を体験する通人気分で浅草から新吉原をめぐる浮世絵今昔ツアー

浮世絵カフェ蔦重主催:蔦重浮世絵今昔ツアー概要

大河ドラマ「べらぼう」が2倍楽しくなる!

蔦屋重三郎ゆかりの地を巡り、耕書堂のオリジナル作品(浮世絵・古書)を浮世絵カフェ蔦重で観覧できる半日ツアーを開催いたします。

■見どころ

(1)浮世絵と現代の風景を見比べ当時の面影を確認しながら散策します。

(2)浮世絵黄金期をつくった新吉原~浅草で蔦重ゆかりの地をめぐります。

(3)浮世絵カフェ蔦重には博物館級の江戸期オリジナルの蔦重の作品が多数あります。

間近で見学し、展示作品に関するおはなしを聞くことができます。

※ワンドリンクサービス

(4)カフェにて江戸木版画や浮世絵に関連するお土産なども購入することも可能です。

(5)参加特典で浮世絵カフェ蔦重限定の蔦重オリジナルグッズをプレゼント!

浮世絵カフェ蔦重ってどんなところ?

1.常設展示として蔦屋重三郎の作品展示を多数展示。

貯蔵数はトップクラスで国内に数冊しかない

耕書堂の稀書・傑作が多数にあります

2.小さな浮世絵美術館だから目の前で作品を

「見る・触る・読める」、五感で楽しむことことができます

3.べらぼうに面白い!

浮世絵カフェ蔦重主人から役に立たない豆知識を講座を楽しめます

4.木版画の技を見て触れる!

江戸時代から伝わる匠の技術を感じることができます

5.浮世絵をたのしみながら、コーヒーやお茶を飲むことができる

ゆったりしたスペース

■特典

(1)浮世絵カフェ蔦重の見学およびワンドリンクサービス

(2)お土産

浮世絵カフェ蔦重限定オリジナルコースター

(3)浮世絵購入割引券10%

■費用

5,500円(税込)

※最低催行人数2名となっております。

最大15名です。

■集合場所・時間

集合時間:AM 10:00

当日は事務所でツアーについてオリエンテーションがございます

集合場所:浮世絵カフェ蔦重 浅草事務所(株式会社バリュー・アップ)

台東区花川戸2-16-8 ヴェルデ花川戸201号室

(最寄り駅:東京メトロ銀座線浅草駅、東武線浅草駅から徒歩5分ほど)

ご注意ください カフェとは異なる場所になります

■解散場所・時間

解散場所:浮世絵カフェ 蔦重

台東区千束4-11-16

解散時間:12:30頃(ツアーの内容により前後する可能性がございます。)

ご予約

| ID | 予約日時 | カレンダー | 状態 |

|---|

<事前案内> ※必ず参加前にご確認ください。

・歩行距離:約3.0㎞、歩行時間:約1.5時間です。

歩きやすい服装、履きなれた靴でのご参加をお願いします。

・WEB申し込み受付のみ予約ができます。

「ご予約はこちら」のボタンよりお進みください。

※原則として電話・店頭窓口・郵便・ファクシミリ等でお申込み受付はできません。

・本コースには浮世絵カフェ蔦重にてワンドリンクがサービスされます。不要の場合でも食事代の返金、お食事のお持ち帰りもご対応いたしません。

・本コースは現地集合ツアーのためバスを利用いたしません。お客様各自で直接、集合場所までお越し下さい。集合場所・解散場所からご自宅までの交通費は、お客様のご負担となります。

・必ず事前のご入金が必要となります。当日集金は承ることが出来ません。また、ご出発の3営業日前(土日祝を除く)までに入金確認が出来ない場合は、申込みを解除させていただきますので、予めご了承ください。なお、間際申し込みの場合はこの限りではありません。

・ご旅行当日にお取り消しが発生した場合にも、事前にご連絡下さい。

・案内人がやむを得ない事由によってツアー当日参加出来ない場合は、催行決定後でもツアーが中止になる場合がございます。その際は、決定次第速やかにご連絡させていただきます。

・交通機関の遅延等による遅れ、不参加も取消料の対象となります。パンフレット記載の出発時間になりましたら、ツアーは出発いたします。

・当コースは未就学児(0~6歳)の参加はご遠慮いただいております。

・最少催行人員に満たず、やむを得ずご旅行中止となった場合は3日前にメールをもって通知を完了いたします。

・お振込みが間際で、ツアー前日までに弊社にて着金が確認できない場合、当日ご参加をお断りする場合があります。間際お申し込みでお振込み入金のお客様は、振込受領書を当日必ずお持ちください。

■キャンセルについて

ツアーをキャンセルされる場合はメールにてご連絡ください。

払い戻しの際の振込手数料はお客様負担となりますので、ご了承ください。

ツアー催行日の2日前までのキャンセル:キャンセル料は発生いたしません。

ツアー催行日より前々日および前日キャンセル:ツアー料金の50%のキャンセル料が発生いたします。

ツアー催行日当日キャンセルおよび無断キャンセル:ツアー料金の100%のキャンセル料が発生いたします。

浮世絵カフェでは「浮世絵今昔ツアー」を企画運営します。

江戸時代から現在も変わらず、都心から新吉原へのルートは3つあります。1つめは、浅草から馬道をとおって日本堤を歩き山谷掘りを往くルート。2つめは大川(隅田川)を上って今戸橋で船を降りて徒歩で日本堤を往くルート。3つ目は箕輪(三ノ輪)から日本堤を通るルートです。

大河ドラマ「べらぼう」で注目されている新吉原は今も昔も便のあまりよくない立地でした。浅草寺の後ろにあることから「観音裏」とか「奥浅草」とか呼ばれるエリアに新吉原はあります。新吉原ができたことで、浅草寺界隈も一層の賑わいを得て江戸時代の浅草~新吉原は流行の発信地となりました。文化の成熟には新吉原にあつまる「通人」とよばれる教養たかく粋な男たちが大きく貢献しました。傾城(遊郭)の美人たちと通人の間で数多の物語が紡がれたのです。求心力高い蔦屋重三郎を中心に平賀源内・北尾重政・勝川春章・歌麿・写楽・北斎などの絵師や恋川春町・朋誠堂喜三二・山東京伝などがあつまり化学反応を起こして「浮世絵黄金時代」を迎えました。「浮世絵今昔ツアー」では江戸時代の「通人」が歩いた浅草から新吉原ルートを当時の風景を描いた浮世絵・古書の絵と見比べながら名所史跡をめぐる徒歩2時間ほどのツアーです。

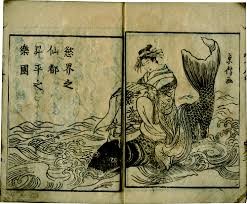

はじめに~新吉原とは

江戸唯一の幕府公認の遊廓「吉原遊廓」は、江戸市中に散在していた遊女屋を日本橋葺屋町の東隣(現在の日本橋人形町周辺)に集めたことより始まりました。この地には葦(よし)が生い茂っており、そこから「葦原」、縁起を担いで「吉原」と命名されました。そして明暦3年(1657年)の大火後、幕府の命により浅草千束村(現台東区千束)に移転。以後、日本橋葺屋町辺にあった頃の吉原は「元吉原」、移転後の吉原は「新吉原」と呼ばれています。また、北に移転したため北国とも呼ばれました。

ツアールート(浅草~新吉原)のご案内

猿若町

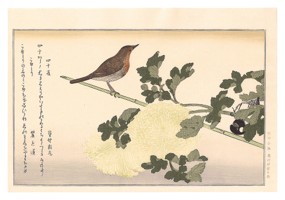

浮世絵:猿若の夜(歌川広重) 猿若月の夕栄(歌川国貞)

猿若町(現在の浅草6丁目の一部)は、江戸末期の芝居町。江戸時代の歌舞伎は大衆の娯楽として人気を博していましたが、天保の改革の際に風紀を乱すとの理由から、一時は芝居小屋の廃止が打ち出されました。しかし、遠山左衛門尉影元(遠山の金さん)の「庶民の娯楽を奪うことは、却って人心の安定に役立たない」との献策により、幕府公認の芝居小屋が江戸郊外にあたるこの地へ強制移転されることになりました。そして、芝居小屋や芝居茶屋、役者や芝居関係者の住まいが造られ、幕府公認の中村座、市村座、森田座(猿若三座)を中心に明治初年まで繁栄しました。町名は、江戸歌舞伎の創始者とされる猿若(中村)勘三郎の名にちなんで名づけられたそうです。当時は浅草寺の参拝客、吉原遊び、芝居見物の人々の往来により、この一帯は一大歓楽街を形成していましたが、その後、芝居小屋は続々と移転。現在、当時の面影はありませんが、広重が描いた通りは残っており、老舗「テラサワ・ケーキ・パンショップ」などの人気店があります。このほか、座の跡地には碑が設置され説明版もありますので、ぜひチェックしてみてください。

待乳山聖天(真乳山)

浮世絵:江戸高名会亭尽 今戸橋之図 広重

柳橋や今戸橋付近から屋形船で出港し真乳山を眺めながら歌とお弁当で花見を楽しむ図。 さらに上流の橋場の渡しより北の隅田川西岸一帯は真崎稲荷神社、石浜神明宮があり、隅田川の風光明媚な場所として知られた

浮世絵:今戸橋真乳山 (東都三十六景)

広重は真乳山、真崎周辺を描いた作品を多数残している。景勝地として四季を通じて楽しめる場所だった。

隅田川西岸にある待乳山聖天(真乳山)は、595年(推古天皇3年)に地中から忽然と湧き出た霊山で金龍が天より降って山を廻り守護したと伝わる、標高約10mの丘。江戸の頃は隅田川を望む絶好の景勝地として親しまれ、多くの歌人、絵師によって待乳山を題材にした作品が描かれています。ここに伽藍を構える待乳山聖天は、正式には本龍院といい、浅草寺の支院の一つ。境内各所に印されている大根や巾着は聖天様の大きなご利益を端的に表したもので、現在は大根がお供えされている神社としてよく話題になります。「大根には体内の毒素を中和して消化を助けるはたらきがある」とし、ご供養のお供え物としては欠かせないものになっており、本堂には多くの大根がお供えされているので、ぜひチェックしてみてください。また、境内には広重の浮世絵にも描かれた築地塀が残っており、江戸の名残を感じることができます。このほか、境内の裏にある駐車場から境内まで上ることができる、日本で最短クラスのケーブルカー(スロープカー:さくらレール)と呼ばれる乗り物があるので、ぜひ利用してみて。

今戸神社:今戸焼

浮世絵:今戸焼 北斎

大川沿いでは複数の竈から煙が昇っていた。瓦など重い焼き物を船と陸路で輸送するには今戸橋付近は利便性が高かった。

山谷堀がまだ堀であった頃、墨田川と山谷堀の合流地点には今戸橋という橋がかかっており、葛飾北斎と歌川広重の浮世絵にも今戸焼を製造している風景が描かれています。現在は堀が埋め立てられ、今戸橋の跡地は公園になっています。この今戸はかつて今戸焼という焼き物が盛んな地で、今戸焼職人は瓦や日常生活道具、土人形、工芸品などの焼き物を製造販売して、江戸東京住民の需要に応えていました。また、恋愛成就のパワースポットとして人気の今戸神社は、イケメンと伝わる新選組の天才剣士・沖田総司終焉の地としても知られています。

隅田川(隅田公園)~今戸橋~山谷掘り公園

江戸の人々にとって輸送の大動脈であり、新吉原への舟運のルートでもある墨田川。当時は大川と呼ばれていました。大川は今戸橋で山谷掘りと合流していました。

江戸時代の山谷掘りは、箕輪橋をながれる音無川の支流(農業生活用水)だった。音無川の源流は石神井三宝寺池の湧水で小平田無用水の余水を集め田端日暮里を流れる用水を音無川と呼んだ。日本堤脇を流れて隅田川に注ぐ水路を「山谷堀」と呼んでいた。吉原通いに山谷掘りを利用することを「山谷通い」と言い、陸路よりも優雅で粋とされていました。山谷通いする文豪も多く数多の小説の舞台に描かれている。太田南畝、永井荷風、川端康成、池波正太郎などが有名です。

この山谷堀には待乳山の麓から吉原大門まで続き、9つの橋(今戸橋、聖天橋、吉野橋、正法寺橋、山谷堀橋、紙洗橋、地方新橋、地方橋、日本堤橋)がありました。使われた舟は舟首が細長く尖った「猪牙舟」という舟で、舟の長さは約30尺、幅は4尺6寸と細長く、速度の速い舟だったそうです。山谷堀は昭和初期に埋め立てが始まり、1975年までにはすべて暗渠となって、現在は細長い「山野堀公園」として生まれ変わっています。同公園は現在、桜の名所としても人気で、桜並木から東京スカイツリーも見ることができる、絶好の撮影スポットにもなっています。また、公園内には猪牙舟の彫刻も鎮座しているので、こちらも見逃せません!

正法寺

NHK大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」の主人公、蔦屋重三郎の累代の菩提寺。神楽坂の善國寺、芝の正傳寺と共に「江戸三大毘沙門天」の一角に数えられた毘沙門天をお祀りした日蓮宗の寺院で、1994年よりビル型の寺院となっています。蔦屋重三郎は1797年に48歳で病没し、正法寺に埋葬されました。その後、震災や戦災によって失われましたが、現在は本堂に向かって左の外墓地に、昔の資料を元に復刻した墓碑と顕彰供養碑があります。墓碑には本名である喜多川柯理(からまる)が刻まれ、蔦屋重三郎本人のほか、実母の碑文も刻まれています。

日本堤

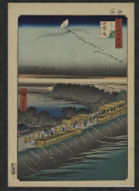

浮世絵:名所江戸百景・よし原日本堤 広重

日本堤は隅田川の氾濫による洪水を防ぐために幕府が築いた堤防で、現在の浅草7丁目から三ノ輪を結んでいました。当時の遊客が水路で吉原に行くには、隅田川を上り山谷堀という狭い堀に入り、途中から船を降りて日本堤に出て徒歩か駕籠で向かったため、「通いなれたる土手八丁」などと吉原通いを自慢する者もいたそうです。当時は、江戸名所の一つに挙げられる風情ある場所で、猪牙船の出入りが多くなる夏の夕方などは絵のように美しかったとか。歌川広重が江戸の名所を題材にした浮世絵シリーズ「名所江戸百景」の「よし原日本堤」でも有名です。関東大震災以降、土手は取り崩され、跡地は「土手通り」という道路になっています。また、かつての吉原では、馬肉に梅毒感染を防ぐ効果があると考えられ、遊郭前の土手には桜鍋屋が軒を連ねていました。現在は「中江とあつみや」が営業中と土手通り沿いに「吉原土手名物 馬肉の千葉屋」などがあり、名残をとどめています。

見返り柳

吉原遊郭の入口付近に生えた柳で、遊郭から帰る客が名残惜しげに振り返る様子から「見返り柳」の名がついたと伝わります。かつては山谷堀脇の土手にあったそうですが、震災や戦災などで数代にわたり植え替えられ、現在は台東区千束の吉原大門交差点、ガソリンスタンド前にあります。見返り柳は樋口一葉の小説「たけくらべ」の冒頭に出てくるほか、多くの川柳の題材にもなっています。また、見返り柳の斜め向かいにある明治22年創業の天ぷら屋「土手の伊勢屋」も有名で、お店の建物も国の登録有形文化財に指定されています。

衣紋坂

浮世絵:江戸高名会亭尽

新吉原衣紋坂日本堤 広重

日本堤から吉原遊郭唯一の出入り口、大門まで下る衣紋坂。土手からいよいよ廓へ下っていく時、多くの人が衣紋(身だしなみ)を整えたのが坂名の由来だそうです。関東大震災以降に土手が取り崩されたのと同時に坂も崩され、現在は平地になっています。

五十間道

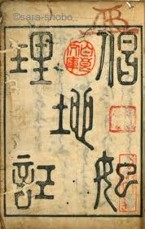

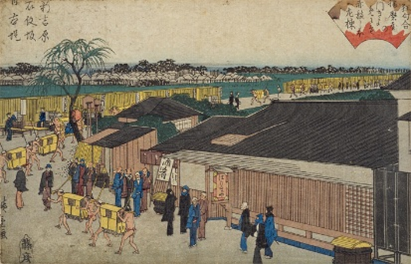

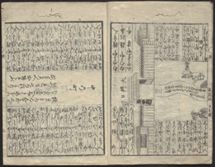

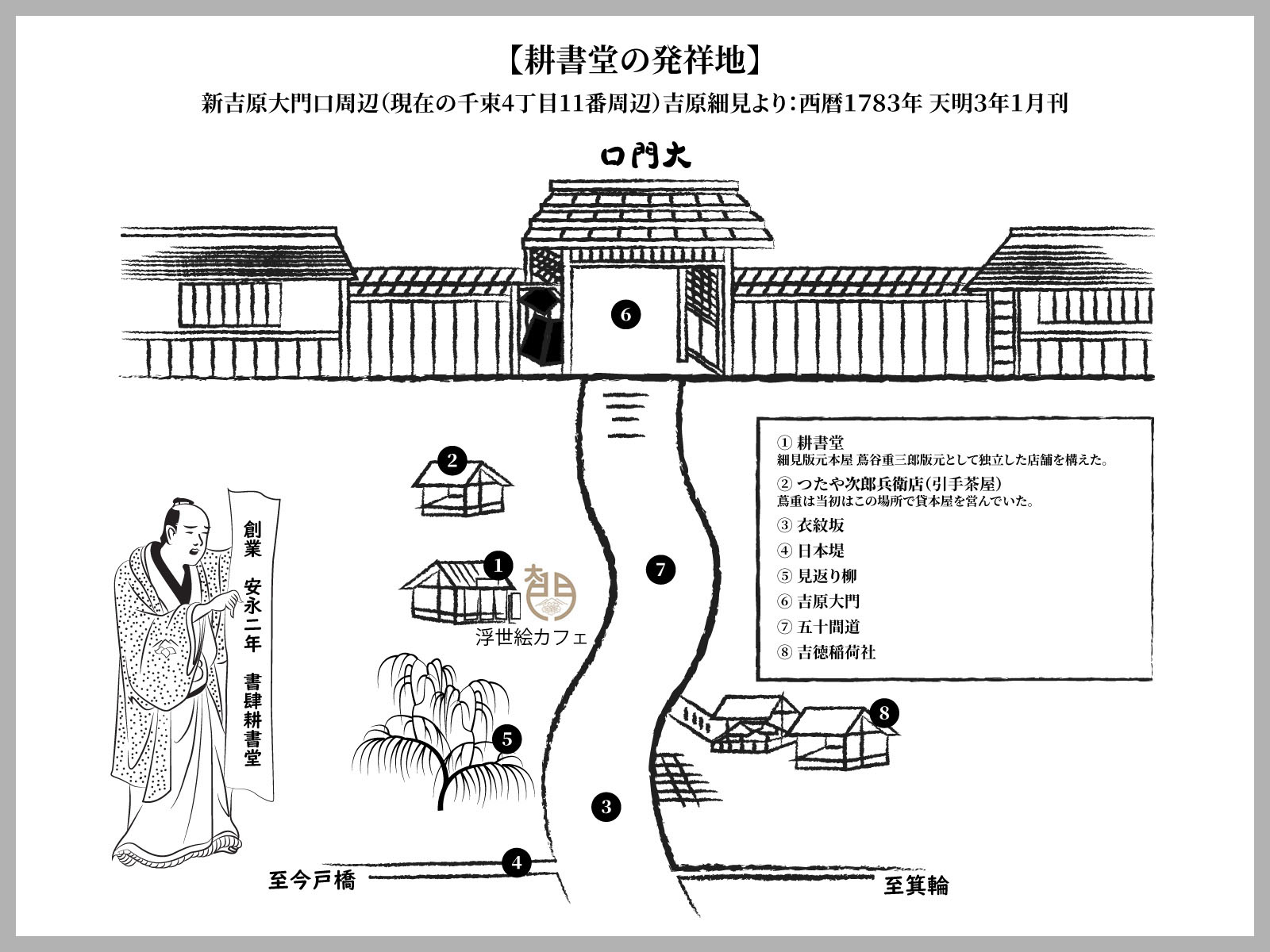

浮世絵:吉原細見 五葉松 蔦屋重三郎 耕書堂版。

衣紋坂をくだり見返り柳をすぎて五十間通をゆくと新吉原大門となる。とおりの左側に「茶屋つたや 次郎兵衛」と「細見改地本屋 蔦屋重三郎」の店舗を確認できる。

吉原の出入り口へむかう唯一通りが「五十間道」です。日本堤から見返り柳を目印に衣紋坂を下ると、その先から大門まではS字にカーブを描いた道「五十間道」が続きます。長さが50間(約90m)あったことから「五十間道」と呼ばれ、とおりには吉徳稲荷や茶屋、編笠茶屋が軒を連ねており、蔦屋重三郎の貸本・地本屋「耕書堂」もこの通り沿いにありました。不自然にS字カーブになっている理由は、将軍や大名が街道を通る際に、日本堤から遊郭を見渡せないようにするための配慮だった伝えられ、現在もこのカーブが残っています。

蔦屋耕書堂の発祥地(浮世絵カフェ)

蔦重は義理の兄の店舗だった引手茶屋つたやに間借りして貸本を営んでいた。鱗形屋の偽版事件を機会に1776年(安永5年)頃から細見・地本問屋として独立した店舗として「耕書堂」を五十間通りに構えたようです。当時の細見には所在地を「新吉原大門口」として奥付に記載しています。浮世絵カフェでは、蔦屋重三郎が江戸時代につくったオリジナルの浮世絵や和書などを展示販売しています。ハンドドリップ珈琲とあわせてゆっくりと本物の木版画を満喫してください。

吉原大門

浮世絵:新吉原大門 広重

吉原の出入り口へむかう唯一通りが「五十間道」です。日本堤から見返り柳を目印に衣紋坂を下ると、その先から大門まではS字にカーブを描いた道「五十間道」が続きます。長さが50間(約90m)あったことから「五十間道」と呼ばれ、とおりには吉徳稲荷や茶屋、編笠茶屋が軒を連ねており、蔦屋重三郎の貸本・地本屋「耕書堂」もこの通り沿いにありました。不自然にS字カーブになっている理由は、将軍や大名が街道を通る際に、日本堤から遊郭を見渡せないようにするための配慮だった伝えられ、現在もこのカーブが残っています。

お歯黒どぶ

新吉原は約270m×約360mの広さで、遊女の逃亡防止から高い塀とお歯黒どぶという堀で囲まれていました。女性が大門をくぐって外に出るためには「切手」と呼ばれる通行手形のような木片が必要であったほか、非常用にかけられた9か所の「はね橋」も普段は上げられており、足抜け(遊郭からの脱走)を企てる遊女たちの行く手を阻んでいました。同時に、無銭飲食した客を逃さないという役目も果たしていたそうです。名前の由来は遊女たちが使ったお歯黒を捨てたことからと言われ、どぶの幅は、創業時には9mあったものの江戸末期から明治初期にかけて3.6mになり、明治の終わりには90㎝まで縮小。現在は、石垣がわずかながらに残っているだけとなっています。

四郎兵衛会所

大門を入ると左手に奉行所配下の「面番所」があり、右手には私的な警備組織である吉原会所「四郎兵衛会所」がありました。大店(おおだな)の主人である三浦屋四郎左衛門が雇人の四郎兵衛という男を常時、警備にあたらせたことからその名がついたと言われ、ここで人別帳の管理をしていました。ここの番人たちは不審者を見逃さないように監視をしており、とくに変装した遊女の逃亡を食い止めるため、女性が出入りする際に必要な切手を管理していました。現在も右側には交番があります。

引手茶屋「金村」

吉原最後の引手茶屋「金村」。引手茶屋とは、高級な花魁と遊興する前にお酒を飲み、軽く食事をし、芸者さんや、たいこもちを呼んで楽しむ場所です。吉原遊郭の廃止後もしばらく料亭として存続していた金村は平成21年に閉店が決まりましたが、「吉原の文化と歴史の灯を消してしまうのは忍びない」という思いから、「桜なべ中江別館 金村」によって引き継がれています。

大文字楼

浮世絵:浮世絵 大文字楼 国周

浮世絵:浮世絵 誰袖(多賀袖) 歌麿

大文字楼は角海老楼と稲本楼と並び、新吉原の三大妓楼と称された妓楼。NHK大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」で伊藤敦史さんが演じる楼主の大門字屋市兵衛は2代目の設定。ニックネームは「南瓜」狂歌師としても名を成し、狂歌師のグループ「吉原連」を主催。蔦屋重三郎も吉原連に属していました初代は河岸店からスタートしたが最終的には大店として江戸町へ移転した。なかでも花魁の誰袖は大名跡として有名で、その名跡は明治まで受け継がれた。現在では大文字楼跡は「吉原公園」になっています。

新耕書堂

吉原会館を一年限定で、蔦屋重三郎が吉原の大門前に開業した「耕書堂」を模した施設。新吉原の成り立ちを説明するパネルや、花魁が履いていた高下駄などが展示されています。台東区限定のお土産が多数販売されています。

吉原神社

新吉原には守護神として五つの稲荷社が存在し、吉原大門手前に「吉徳稲荷社」、さらに遊郭内の四隅には「榎本稲荷社」「明石稲荷社」「開運稲荷社」「九郎助稲荷社」がお祀りされていました。これら5つの稲荷社が明治14年に合祀され、創建されたのが「吉原神社」です。創建当初は吉徳稲荷社旧地にお祀りされていましたが、関東大震災にて焼失。震災後は水道尻付近の仮社殿にてお祀りしていましたが、昭和9年に現在地へ新社殿が造営され、その際に遊廓に隣接する吉原弁財天も合祀されて合計6つの神社(神さま)が祀られています。その後、昭和20年の東京大空襲でも焼失しますが、昭和43年に現社殿が造営されて現在に至っています。

吉原弁財天

吉原弁財天は吉原神社に合祀されており、独立した神社ではありませんが、鎮魂碑など多くの遺構が残っています。ここには昔、花園池(弁天池)と呼ばれた直径50mほどの池があり、関東大震災が発生したときには猛火に追われた遊女たちが殺到。炎や煙から逃れるため次々と池に飛び込んだため、身動きがとれなくなった遊女500人以上が折り重なるように焼死・溺死したと伝わります。そのため、作家で僧侶の家田荘子さんが毎月遊女供養をしていることがよく知られています。境内左側の壁には多くの新聞の切り抜き記事が貼られていますが、その多くは家田荘子さんに関する記事です。