黄表紙の祖といえば恋川春町

筆禍事件で露と消えたスーパークリエーター

恋川春町(こいかわ はるまち、1744〜1789)は、江戸時代中期から後期に活躍した戯作者・絵師・狂歌師です。本名は倉橋格(くらはし いたる)。幼名は亀之助、通称は隼人のち寿平。号に寿亭、寿山人、狂歌名に酒上不埒があります。出身は紀州藩付家老・桑島家の次男で、小島藩(駿河国)の家臣倉橋家に養子に入りました。武士として仕えながら、町人文化への関心を深め、戯作の執筆にのめり込むという当時としては異色の経歴を持っています。

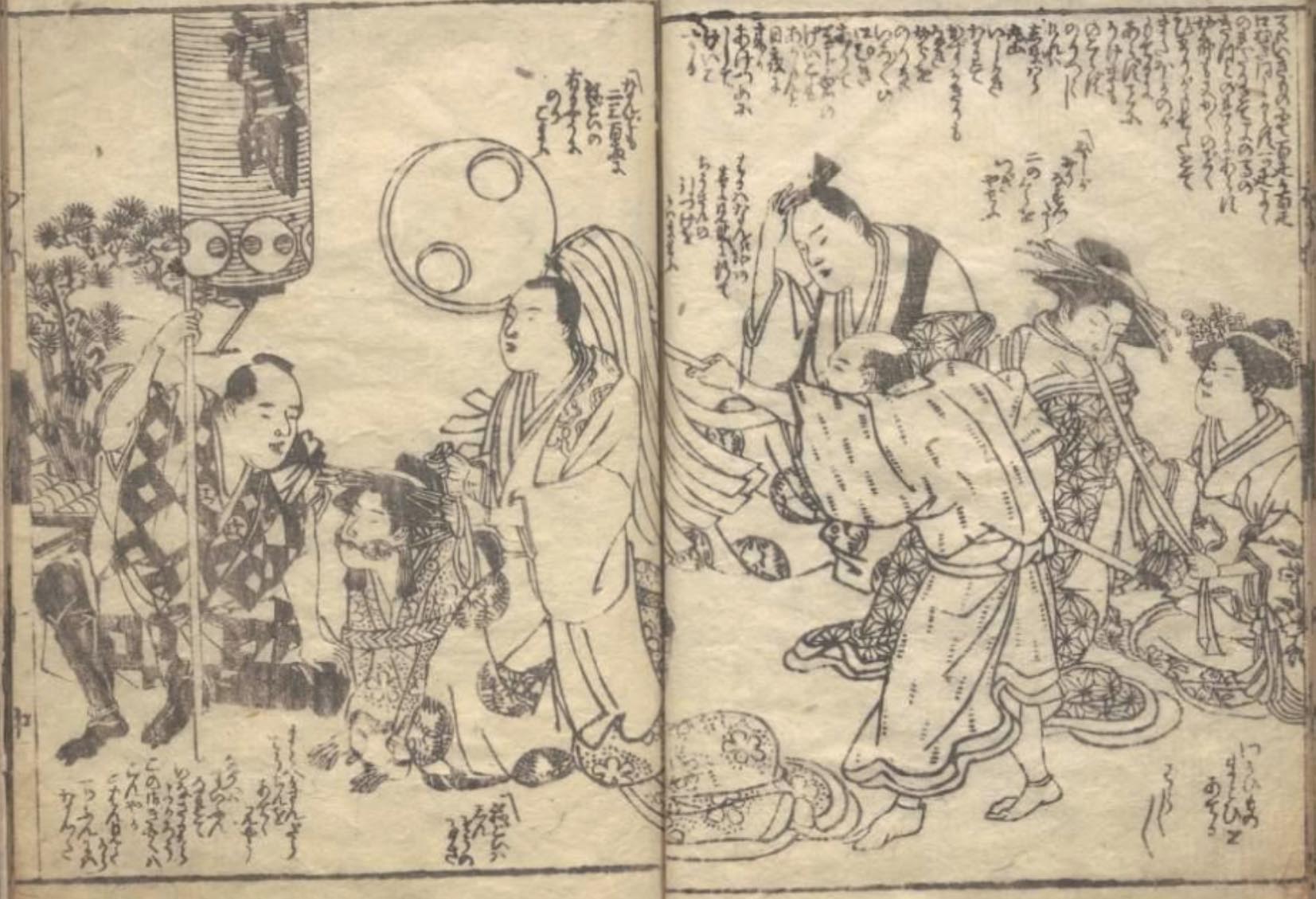

安永4年(1775)、『金々先生栄花夢』を発表。中国の邯鄲の夢を題材に、江戸の庶民社会や風俗を滑稽に描いたこの作品は、黄表紙というジャンルの嚆矢となり、大きな反響を呼びました。黄表紙は、絵入りの娯楽本で町人に親しまれ、以後の大衆文化に多大な影響を与えました。春町は「黄表紙の祖」とも呼ばれます。

その後も『無益委記』『悦贔屓蝦夷押領』『鸚鵡返文武二道』など、独創性あふれる戯作を次々に発表し、江戸の町人の暮らし、流行、権力への皮肉を巧みに描き出しました。作品は鋭い風刺と庶民的な笑いに満ち、戯作史の上でも屈指の人気を博しました。

【筆禍の災い】

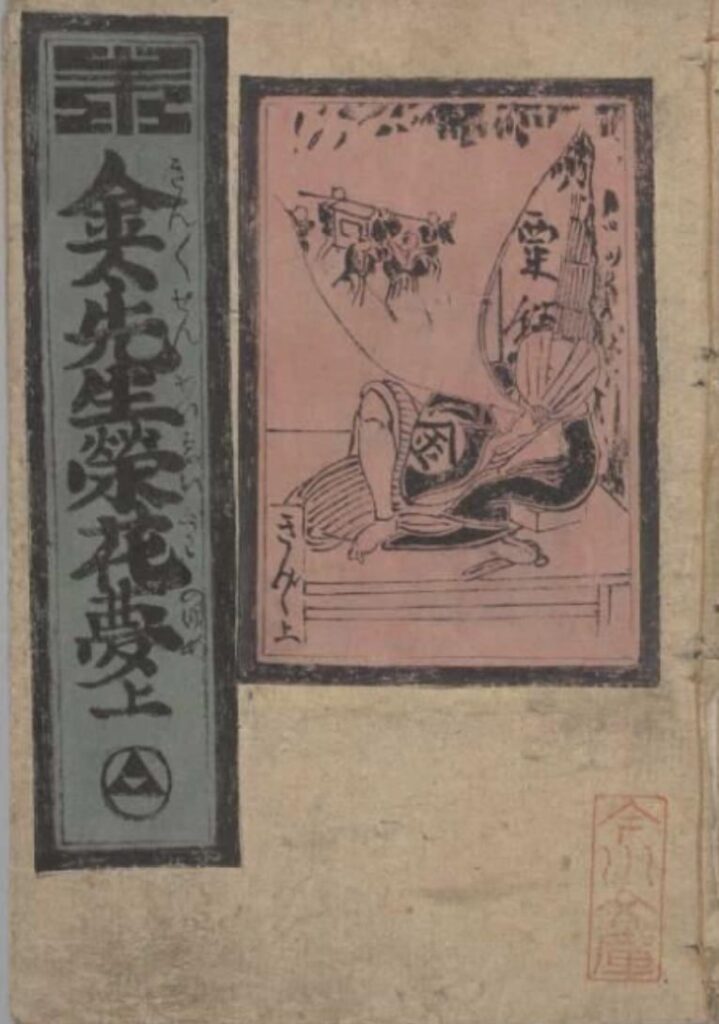

春町の『鸚鵡返文武二道』は、寛政の改革下で「文武両道」を掲げる幕政を鸚鵡(オウム)の物真似にたとえ嘲笑した作品で、幕府の怒りを買いました。発行元の蔦屋重三郎は召喚を受け、春町も出頭を命じられます。まもなく急死したため、これが原因の自害説も残っています。同時期に盟友の朋誠堂喜三二の「文武二道万石通」も同様に絶版となり。急度叱りを受けます。蔦屋重三郎たちは見せしめになったと思ってよいでしょう。

版元の蔦屋重三郎は吉原の「耕書堂」を拠点に、戯作・浮世絵・洒落本を一手に刊行した出版界の革命児でした。恋川春町、朋誠堂喜三二、山東京伝ら多くの作家を支援し、新しい江戸文化を広めた功績で知られています。特に春町の『無益委記』『鸚鵡返文武二道』などは蔦屋が刊行した代表作で、作者と版元の緊密な協力関係が、黄表紙の発展を支えました。

朋誠堂喜三二も、黄表紙や狂歌で活躍した同時代の人気戯作者です。直接の師弟関係ではないものの、春町が開いたジャンルに刺激を受け、同様に風刺と滑稽を織り交ぜた作品を手がけました。恋川春町・朋誠堂喜三二・山東京伝の三者それぞれが影響し合い、蔦屋の支援で江戸戯作文化が大きく花開いたのです。

【春町の人柄】

春町の人柄を伝える逸話も多く残っています。まず、武士としての格式に縛られず、町人文化に積極的に溶け込む柔軟さがありました。藩でも彼の戯作活動を咎めるどころか、むしろ「面白い人物」として一目置く空気があったといいます。

また、寛政改革で出版統制が厳しくなる中でも、春町は「戯作は時代の鏡である」との信念を貫き、幕政批判を恐れず執筆を続けました。その胆力は、山東京伝や朋誠堂喜三二といった同時代の戯作者に大きな影響を与えました。

私生活では酒を愛し、人を楽しませる気さくな性格でした。狂歌会や黄表紙の打ち合わせでも、号の「酒上不埒」の通り、即興の狂歌を詠んで場を盛り上げたといいます。絵師・北尾政美(鍬形蕙斎)や多くの戯作者仲間から「春町先生は愉快で懐の深い人」と慕われた記録が残ります。

【春町の作品】

| 作品名 | 刊行年 | 版元 | 概要 |

|---|---|---|---|

| 金々先生栄花夢 | 安永4(1775) | 鱗形屋孫兵衛・蔦屋重三郎 | 邯鄲の夢を題材に、江戸風俗を風刺した黄表紙の先駆 |

| 無益委記 | 安永8(1779) | 蔦屋重三郎 | 未来予想をユーモアで描いた風刺作品 |

| 間違曲輪遊 | 安永7(1778) | 鱗形屋孫兵衛 | 遊郭の情景を諧謔的に描写 |

| 三国伝紫曽我 | 不明 | 鱗形屋孫兵衛 | 人気の曽我物を戯画化 |

| 女嫌変豆男 | 不明 | 鱗形屋孫兵衛 | 女嫌いの男を題材にした風刺物語 |

| 悦贔屓蝦夷押領 | 天明8(1788) | 蔦屋重三郎 | 蝦夷地を舞台にした絵入本 |

| 再度敵討也実 | 文政8(1825写) | 錦耕堂 | 後に再刊された敵討ち物語 |

| 親敵打腹鼓 | 不明 | 蔦屋 | 喜三二合作の戯画本 |

| 当世風俗通 | 安永2年7月刊 | 著々羅館蔵 | 江戸時代のファッション誌 |

| 鸚鵡返文武二道 | 寛政元(1789) | 蔦屋重三郎 | 幕政批判で絶版処分となった問題作 |

恋川春町は、武士としての立場を保ちつつ、大胆な風刺と町人気質の笑いを黄表紙に融合させた先駆者でした。彼の作品と精神は、戯作文化の礎として今なお高く評価されています。

画像

【出所】 国書データベース

金々先生栄花夢

鸚鵡返文武二道