【大河ドラマ~べらぼう】第38話

出版統制に挑む、蔦重の逆転の一手と仲間との絆

画像

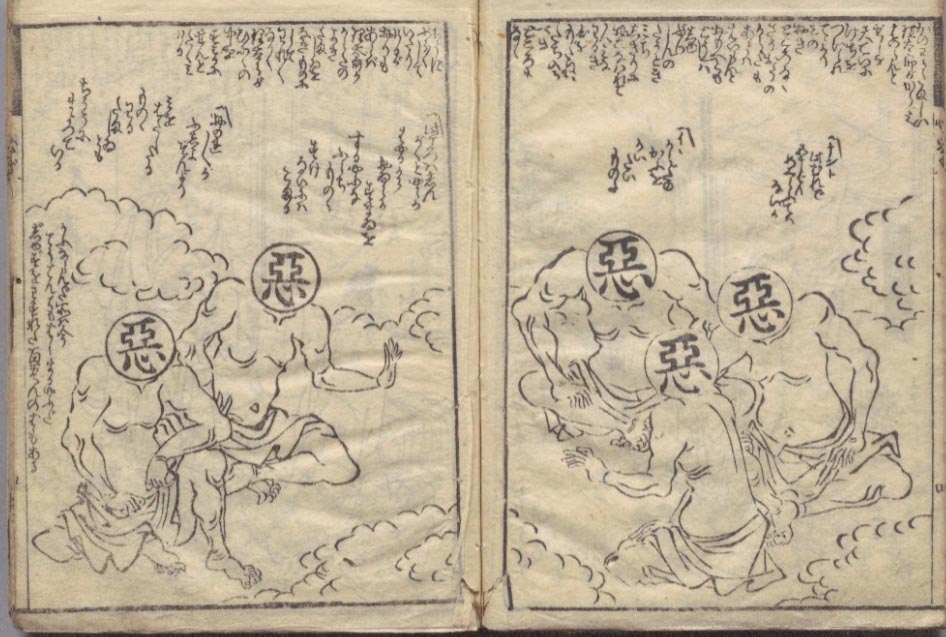

「心学早染艸」山東京伝 作

出典 国書データベース

黄表紙、浮世絵などは、そもそも贅沢品。よからぬ考えを刷り込み、風紀を乱す元凶である。ならば、初めからそんなものは出さぬがよい―。大河ドラマ「べらぼう」38話では、老中・松平定信による出版統制の動きがエスカレートし、ついに「今後一切、新しい本を仕立ててはならぬ」と戯作や浮世絵に規制をかけた出版統制令が発布。これにより、江戸の地本は大きな危機を迎えることになりました。そのきっかけとなったのは、あきらかに蔦重が定信の政を皮肉るために出した黄表紙です。そのため、蔦重は江戸中の地本問屋やクリエイターたちに土下座をして謝罪。同時に触れの中にある「どうしても作りたい場合は、指図を受けろ」という文面に着目し、江戸中の地本問屋が大量の出版企画を持ち込み、指図を受けに行って奉行所が音を上げるのを待つという作戦を提案します。このシーンでは、ドラマの前半で蔦重と激しく対立してきた鶴屋とタッグを組んで地本問屋たちをまとめるという画期的なシーンが描かれました。彼らが団結していくなかで、前話から続いていた蔦重と山東京伝の対立も和解の方向へ向かい、過去のわだかまりを超えて「仲間」が作られていく様子が印象的でした。そしてもう一人、蔦重がこの逆境を乗り越えるためのキーマンとして頼ったのが、長谷川平蔵でした。この頃、江戸では前話で話題になった山東京伝の「心学早染艸」から、「悪玉提灯」と名付けられた提灯を持ち歩き、町で騒ぐ若い衆が出現。平蔵は、これらの者を収容し、真人間になるように教育して江戸の治安を守るための施設「人足寄場」を作るよう、定信に命じられていました。要するに江戸の治安維持のための重要人物として定信の信を得ている平蔵を味方に引き入れようとしたわけです。

蔦重はまず、平蔵を慰労するため吉原に一席設け、吉原と出版界を守ってほしいと懇願します。そして、蔦重の意を受けた平蔵は定信のもとを訪れ、「本など上方にまかせればよいと、それがしも考えます」と話します。どういう意味かを問う定信に対し、「実は今、上方の本屋が江戸に店を出してきているようで。江戸で新しき本が出せぬとなれば、上方が待ってましたとばかりに黄表紙も錦絵も作るようになる。黄表紙と錦絵は江戸の誇り。渡してなるものかと躍起になっておるようです。くだらぬ町方の意地の張り合いでございますよ」と話したところ、案の定、もともと黄表紙ファンであった定信は「くだらなくなかろう!江戸が上方に劣るなど、将軍家の威信にかかわる」と、考え直すことに。そして、地本も書物同様に株仲間を作り、「行事」という内容をチェックする役目の者を立て、行事の差配で本が出版されるシステム「地本問屋仲間」が結成されました。一方、35話で結婚して以来、妻・きよと幸せに暮らしていた喜多川歌麿でしたが、きよがそう毒(梅毒)に冒され、看病の甲斐なく病没。知らせを聞いた蔦重が駆けつけると、歌麿はきよの死を受け入れることができず、「まだ生きてっから」と無心にきよの絵を描き続けていました。蔦重が、半狂乱となる歌麿をきよの亡骸から引き離し、「おまえは鬼の子なんだ。生き残って命を描くんだ。それが俺たちの天命なんだよ」と言い聞かせますが、歌麿は号泣しながら蔦重に殴りかかります。歌麿がこの絶望からどのように立ち直り、美人画の巨匠として活躍するようになるのか、今後が楽しみです。