【大河ドラマ~べらぼう】第34話

松平定信の老中首座就任により、質素倹約の世へ。

笑いと皮肉を武器に蔦重が幕府に挑む、文化バトルが勃発!

画像

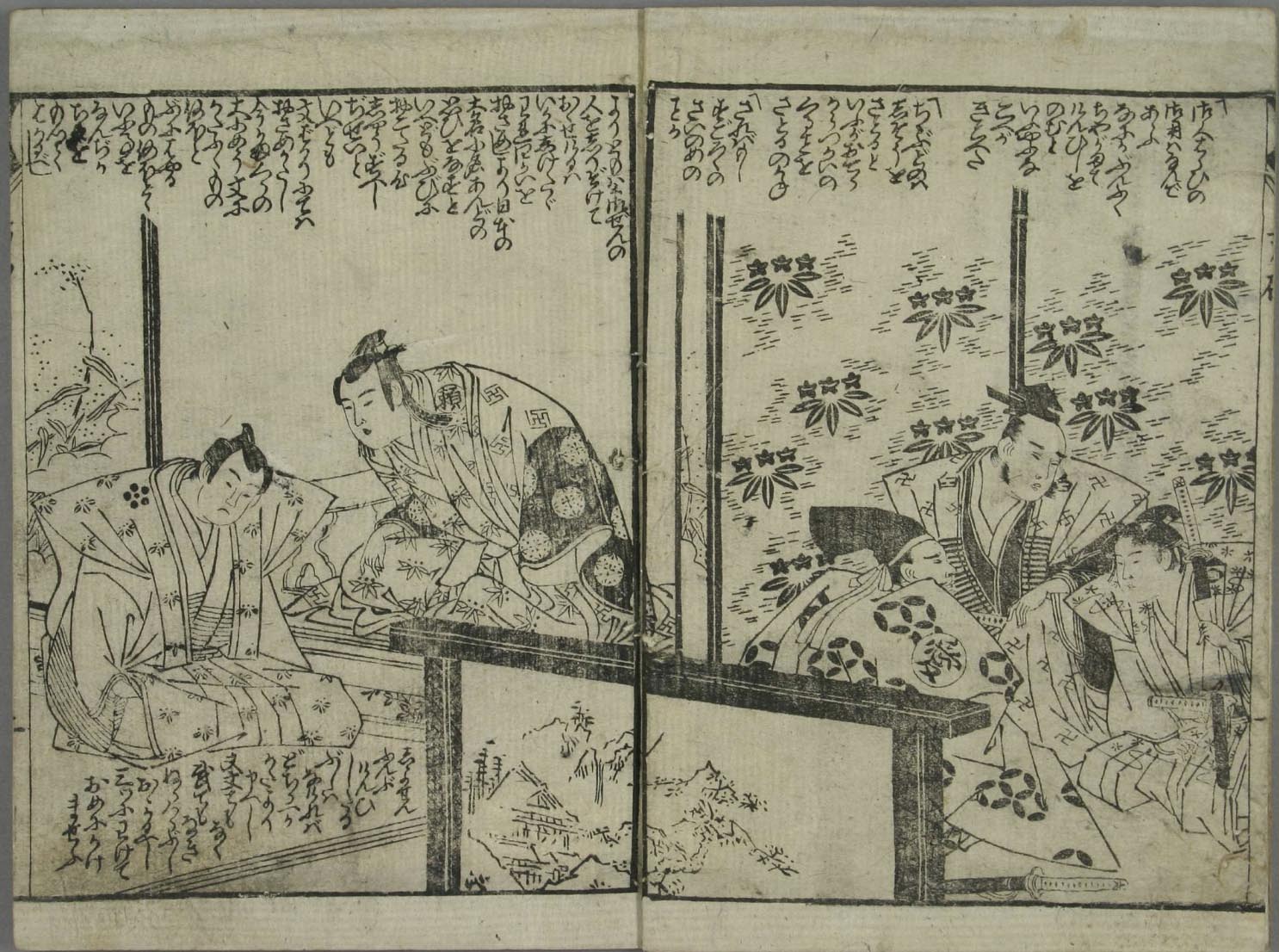

出典 国書データベース 文武二道万石通 朋誠堂喜三二作

石破首相が辞任を表明した夜、大河ドラマ「べらぼう」34話では、松平定信が老中首座に就任。いよいよ寛政の改革が始まります。定信は天明の大飢饉などにより傷んだ幕府の財政再建を目指し、質素倹約を掲げて厳しい統制を敷き始めます。これは極端な緊縮財政を敷くということですから、積極財政だった田沼時代から180度方向が変わったということになります。質素倹約を奨励し、緊縮財政を進めると当然、人々はモノを買い控えるようになり、お金の流動性が低くなります。そうすると経済は停滞し、世の中から活気が失われていきますよね。当然、江戸の庶民にとっては必ずしも良いことではないはずですが、庶民は定信の老中首座就任のニュースを好意的に受け取ります。徳川吉宗公のお孫様登場ということで江戸市中の期待は膨れ上がり、なかには「柔術で大きな熊を倒した」「5歳で論語を諳んじた」という、現代社会の都市伝説的な逸話まで拡散されていきます。そして、定信は配下の隠密たちに街に出回る噂を収集させたり、自身の政策を読売に載せて世論を巧みに操作していきます。一方、田沼意次は完全に表舞台から退けられ、土山宗次郎や松本秀持といった田沼一派は処罰の対象となり、徹底的な田沼つぶしが行われました。これに憤慨する田沼びいきの蔦重は、定信を「ふんどし野郎」呼ばわりし、その政策を「(定信は)世のため死ぬまで働け、遊ぶな、贅沢するなと言ってるんだよ。そんなの正気の沙汰じゃねえ」と批判しますが、妻・ていから「放蕩の末、身を持ち崩すよりはまし。新しいご老中のお考えは極めてまっとうで皆が(世間は)喜んでいる」と反論されます。そこで、蔦重は書を持って(定信の政策に)抗うことを決意します。

定信の厳しい監視は文芸の世界にも及び、当時の文芸界の第一人者、大田南畝も幕府の高官に呼ばれて詰められました。そして「世の中に 蚊ほどうるさき ものはなし ぶんぶといふて 夜も寝られず」と書かれた、一枚の紙を見せられます。これは、「文武(ぶんぶ)に励めという定信の指示が、蚊の「ぶんぶん」という羽音のようにうるさくて眠れない」という意味で、定信の政策に対する皮肉を表現した狂歌です。南畝は、幕府高官に「作者はお前か」と問い詰められ、「自分ではない」と無実を訴えたものの、「この歌を褒めたではないか」と処罰を仄めかされます。これに震え上がった南畝は「筆を折る」と明言するほど怯え、文芸界全体も委縮していきました。このような公儀の姿勢に立ち向かうため、蔦重は狂歌師や絵師たちを蔦屋に召集。「倹約を心掛け、遊興におぼれず分をわきまえ、務めろというのは、裏を返せば死ぬまで働け、遊ぶな、贅沢すんなってことじゃないですか。そんなの誰が楽しいんです」と訴え、「だから、この流れに書をもって抗らいてぇと思います」と宣言。そして、「ふんどしのご政道をからかう黄表紙を出してぇと思っています」と話ますが、南畝たちから「ありえぬ。ご公儀をからかうなんぞ、首が飛ぶぞ」と反対されます。そこで、「その黄表紙が田沼様を叩くものならどうです。極悪人・田沼を叩いて、ふんどしのかみ様を持ち上げりゃあ、これ幸いと見逃すんじゃねぇですか」と提案します。要するに、定信を持ち上げると見せかけて、その実からかう黄表紙を作るということです。さらに、豪華な絵本も出すことを宣言。そこで出版されたのが、朋誠堂喜三二作「文武二道万石通」、恋川春町作「悦贔屓蝦夷押領」、山東京伝作「時代世話二挺鼓」の3つ黄表紙と、喜多川歌麿の豪華な狂歌絵本「画本 虫ゑらみ」です。蔦重が皮肉たっぷりの書を武器に、ご政道に異を唱える戦いが、いよいよ始まりました!