11月のオープン予定日

11月の営業予定日は

1(土)、2(日)、、3(月)、7(金)、8(土)、9(日)

14(金)、15(土)、16(日)、21(金)、22(土)、23(日)、

28(金)、29(土)、30(日)

となっております。

事前のご予約も可能ですとなっておりますので

皆さまのお越しをお待ちしております。

11月の営業予定日は

1(土)、2(日)、、3(月)、7(金)、8(土)、9(日)

14(金)、15(土)、16(日)、21(金)、22(土)、23(日)、

28(金)、29(土)、30(日)

となっております。

事前のご予約も可能ですとなっておりますので

皆さまのお越しをお待ちしております。

画像

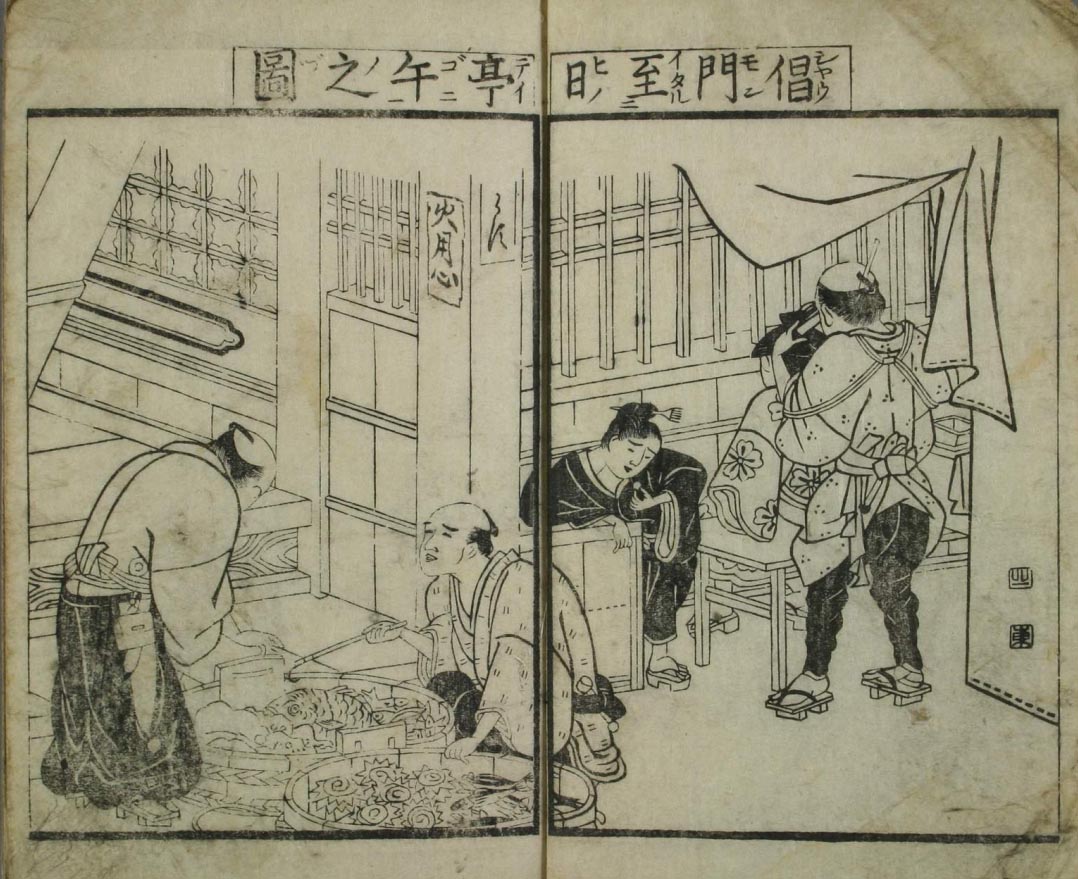

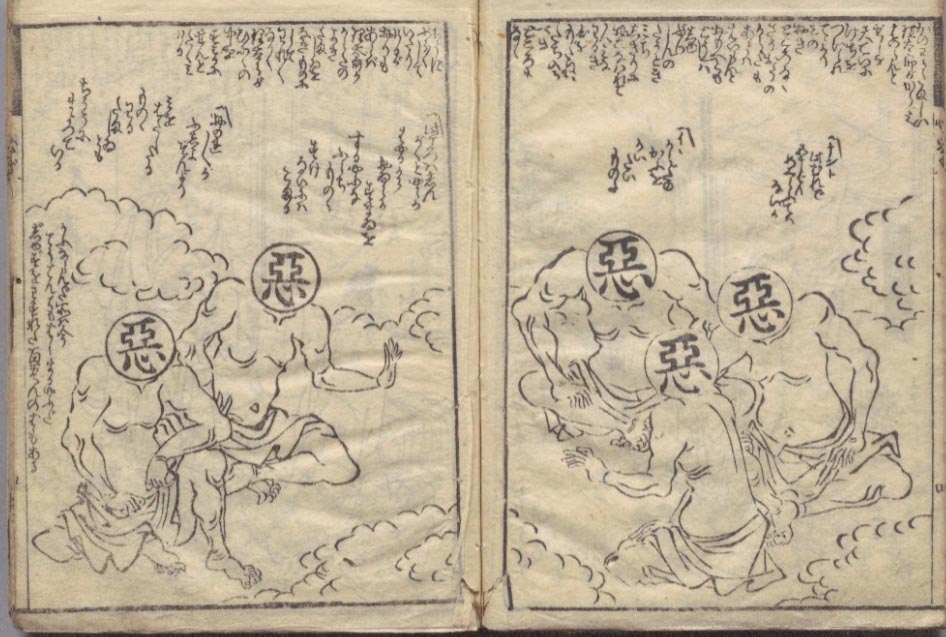

浮世絵カフェ蔦重の蔵書

絶版 洒落本3部作

「娼妓絹籭」「仕懸文庫」「青楼昼之世界錦之裏」山東京伝作

蔦屋重三郎がついに牢屋敷へ―。大河ドラマ「べらぼう」39話では、処罰を下される白洲にて蔦重と老中・松平定信が対面。最高権力者・定信に臆することなく、論戦を挑む蔦重の姿が印象的な回となりました。39話では、前話からの流れで「地本問屋仲間」を結成し、蔦重は行事を言いくるめて山東京伝の洒落本「娼妓絹籭」「仕懸文庫」「青楼昼之世界錦之裏」3作を発刊します。これは表向き教訓読本として発刊されましたが、内容は遊郭の男女の人間模様を描いた好色本で、出版を禁じられていたもの。蔦重は、「好色を書くことで好色を戒める」という理屈で発刊し、大ヒットして店は活気づいていましたが、与力と同心に踏み込まれ、絶版を命じられて蔦重と京伝はその場で捕らえられてしまいます。そして、白洲の場にて定信と対決。「どれもこれも女遊びの指南書だが、これのどこが好色でないと?」と詰問する定信に対し、蔦重は「跋文(あとがき)には遊びは身を滅ぼすと但し書きしております。ゆえにそれは教訓の本」と反論します。しかし、定信は好色本か教訓本かを判断するのは自分だとしたうえで、「心得違いを認め、かようなものは二度と出さぬと誓え」と蔦重に迫ります。これに対し蔦重もひるまず、魚は濁りのある水の方を選ぶというたとえ話から、人も魚も変わらないとしたいうえで「人ってのは、どうも濁りを求めるところがありまして、そこに行きゃあ旨い飯が食えて、おもしれえ遊びができたりして、怠けてても怒られねえ。そこへ行きたがるのが人情」と訴えます。そして、大胆にも「白河の清き魚にも棲みかねてもとの濁りの田沼恋しき」という、定信の政を批判した有名な狂歌を定信本人の前で諳んじます。当然、蔦重の意は定信に届かず、蔦重は牢獄へ押し込められ、拷問を受けます。そのピンチを救うため、妻・ていが立ち上がります。

ていはまず、定信の信を得る幕府の儒官・柴野栗山に面会し、夫の減刑を嘆願します。漢籍の教養をもつていは、栗山と論語対決を繰り広げながら、「夫が、女郎が身を売る揚げ代を客に倹約しろと言われていると嘆いておりました。遊里での礼儀や、女郎の身の上を伝えることで、女郎の身を案じ、礼儀を守る客を増やしたかったのだと思います」と、蔦重が3作を発刊した想いを代弁。そして、「女郎は親兄弟を助けるために売られてくる孝の者。不遇な孝の者を助くるは正しきこと。どうか、儒の道に損なわぬお裁きを願い出る次第にございます」と訴えました。結果、蔦重は命を奪われてもおかしくない状況から、「身上半減」との裁きを受けます。身上半減により、蔦重は財産を半分没収されただけでなく、お店の品や畳も半分、暖簾なども半分に切り取られましたが、蔦重はへこたれません。「身上半減店」の看板を掲げ、「身上半減の店は日本で蔦屋だけ」を売り文句に江戸の新名所として人々の注目を集め、商売を再開します。また、山東京伝も手鎖50日の刑と罰金が科せられましたが、この刑により名が一層広まる結果となりました。39話は、蔦重のべらぼうぶりが最も発揮された回になったような印象を受けましたが、今後もどのようなべらぼうぶりを発揮していくか、楽しみです。

画像

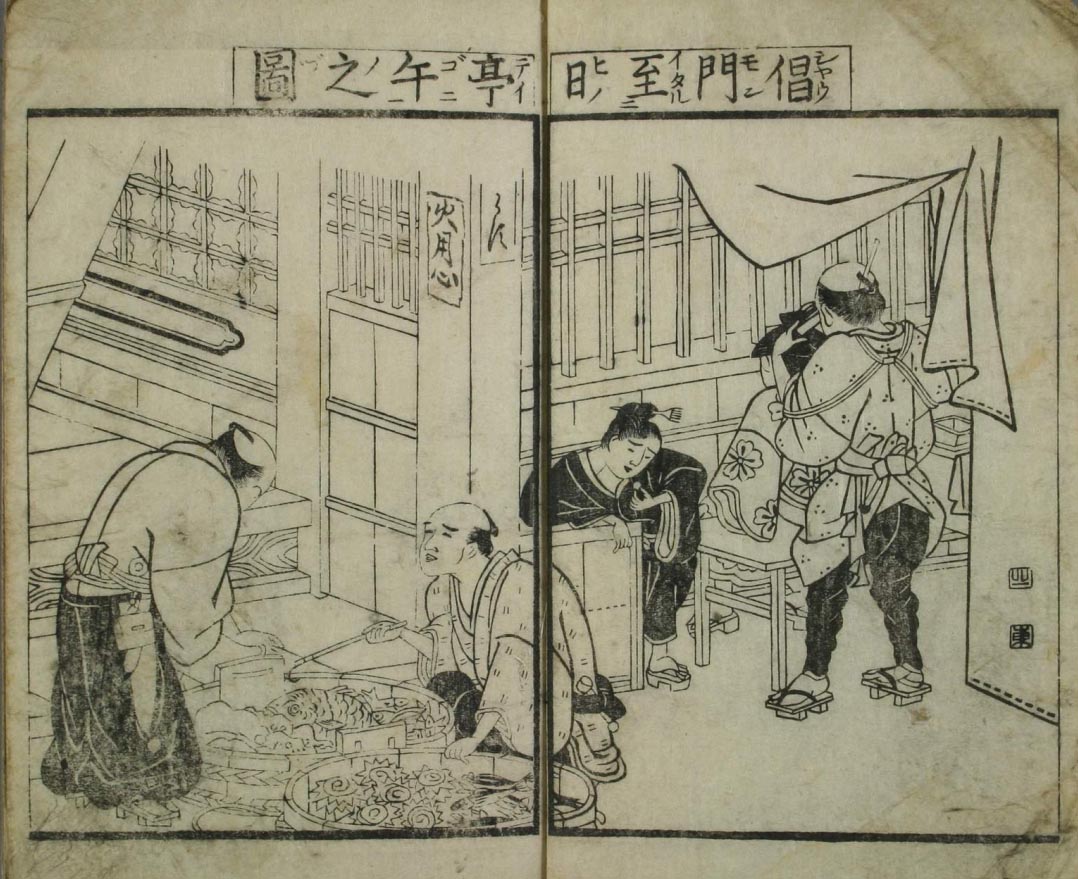

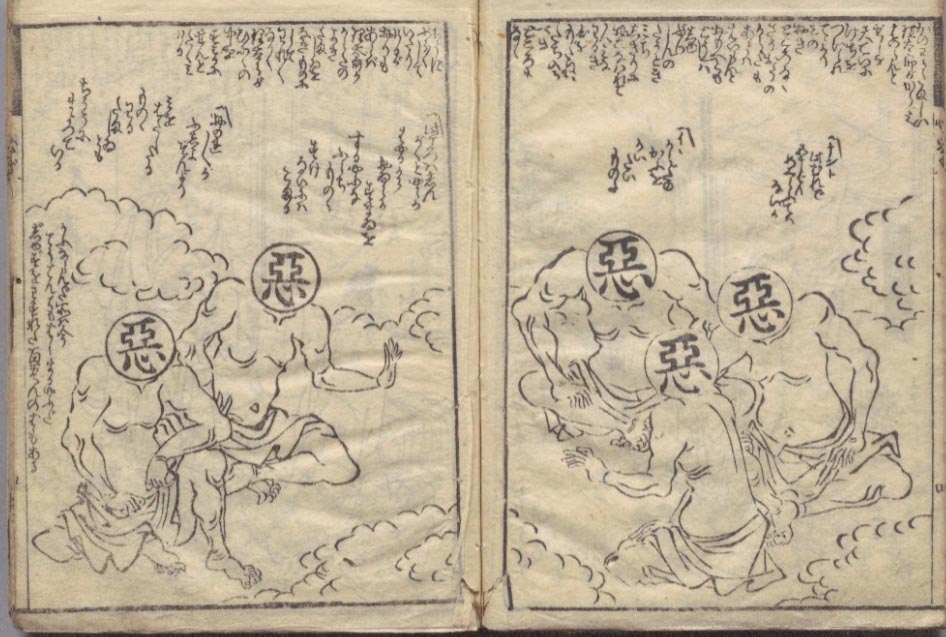

「心学早染艸」山東京伝 作

出典 国書データベース

黄表紙、浮世絵などは、そもそも贅沢品。よからぬ考えを刷り込み、風紀を乱す元凶である。ならば、初めからそんなものは出さぬがよい―。大河ドラマ「べらぼう」38話では、老中・松平定信による出版統制の動きがエスカレートし、ついに「今後一切、新しい本を仕立ててはならぬ」と戯作や浮世絵に規制をかけた出版統制令が発布。これにより、江戸の地本は大きな危機を迎えることになりました。そのきっかけとなったのは、あきらかに蔦重が定信の政を皮肉るために出した黄表紙です。そのため、蔦重は江戸中の地本問屋やクリエイターたちに土下座をして謝罪。同時に触れの中にある「どうしても作りたい場合は、指図を受けろ」という文面に着目し、江戸中の地本問屋が大量の出版企画を持ち込み、指図を受けに行って奉行所が音を上げるのを待つという作戦を提案します。このシーンでは、ドラマの前半で蔦重と激しく対立してきた鶴屋とタッグを組んで地本問屋たちをまとめるという画期的なシーンが描かれました。彼らが団結していくなかで、前話から続いていた蔦重と山東京伝の対立も和解の方向へ向かい、過去のわだかまりを超えて「仲間」が作られていく様子が印象的でした。そしてもう一人、蔦重がこの逆境を乗り越えるためのキーマンとして頼ったのが、長谷川平蔵でした。この頃、江戸では前話で話題になった山東京伝の「心学早染艸」から、「悪玉提灯」と名付けられた提灯を持ち歩き、町で騒ぐ若い衆が出現。平蔵は、これらの者を収容し、真人間になるように教育して江戸の治安を守るための施設「人足寄場」を作るよう、定信に命じられていました。要するに江戸の治安維持のための重要人物として定信の信を得ている平蔵を味方に引き入れようとしたわけです。

蔦重はまず、平蔵を慰労するため吉原に一席設け、吉原と出版界を守ってほしいと懇願します。そして、蔦重の意を受けた平蔵は定信のもとを訪れ、「本など上方にまかせればよいと、それがしも考えます」と話します。どういう意味かを問う定信に対し、「実は今、上方の本屋が江戸に店を出してきているようで。江戸で新しき本が出せぬとなれば、上方が待ってましたとばかりに黄表紙も錦絵も作るようになる。黄表紙と錦絵は江戸の誇り。渡してなるものかと躍起になっておるようです。くだらぬ町方の意地の張り合いでございますよ」と話したところ、案の定、もともと黄表紙ファンであった定信は「くだらなくなかろう!江戸が上方に劣るなど、将軍家の威信にかかわる」と、考え直すことに。そして、地本も書物同様に株仲間を作り、「行事」という内容をチェックする役目の者を立て、行事の差配で本が出版されるシステム「地本問屋仲間」が結成されました。一方、35話で結婚して以来、妻・きよと幸せに暮らしていた喜多川歌麿でしたが、きよがそう毒(梅毒)に冒され、看病の甲斐なく病没。知らせを聞いた蔦重が駆けつけると、歌麿はきよの死を受け入れることができず、「まだ生きてっから」と無心にきよの絵を描き続けていました。蔦重が、半狂乱となる歌麿をきよの亡骸から引き離し、「おまえは鬼の子なんだ。生き残って命を描くんだ。それが俺たちの天命なんだよ」と言い聞かせますが、歌麿は号泣しながら蔦重に殴りかかります。歌麿がこの絶望からどのように立ち直り、美人画の巨匠として活躍するようになるのか、今後が楽しみです。

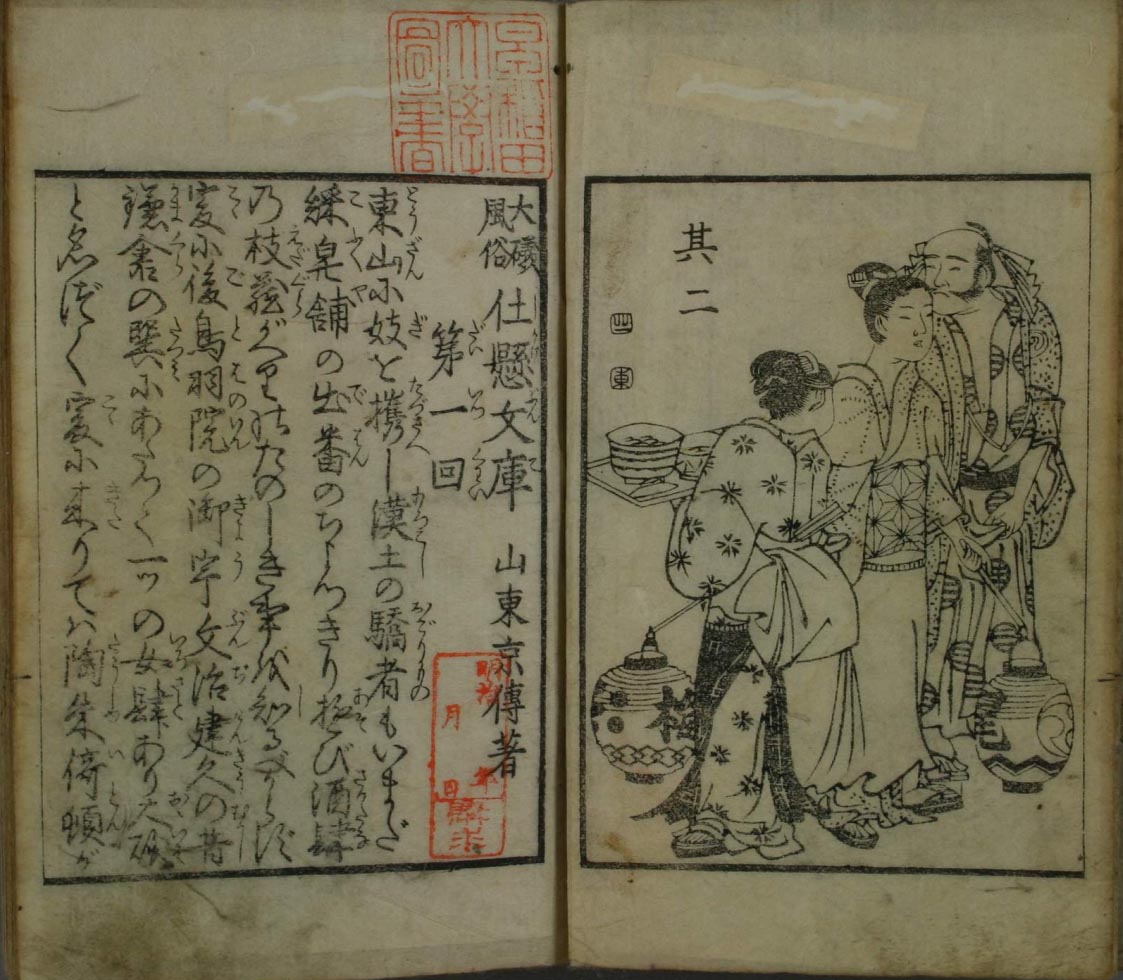

画像

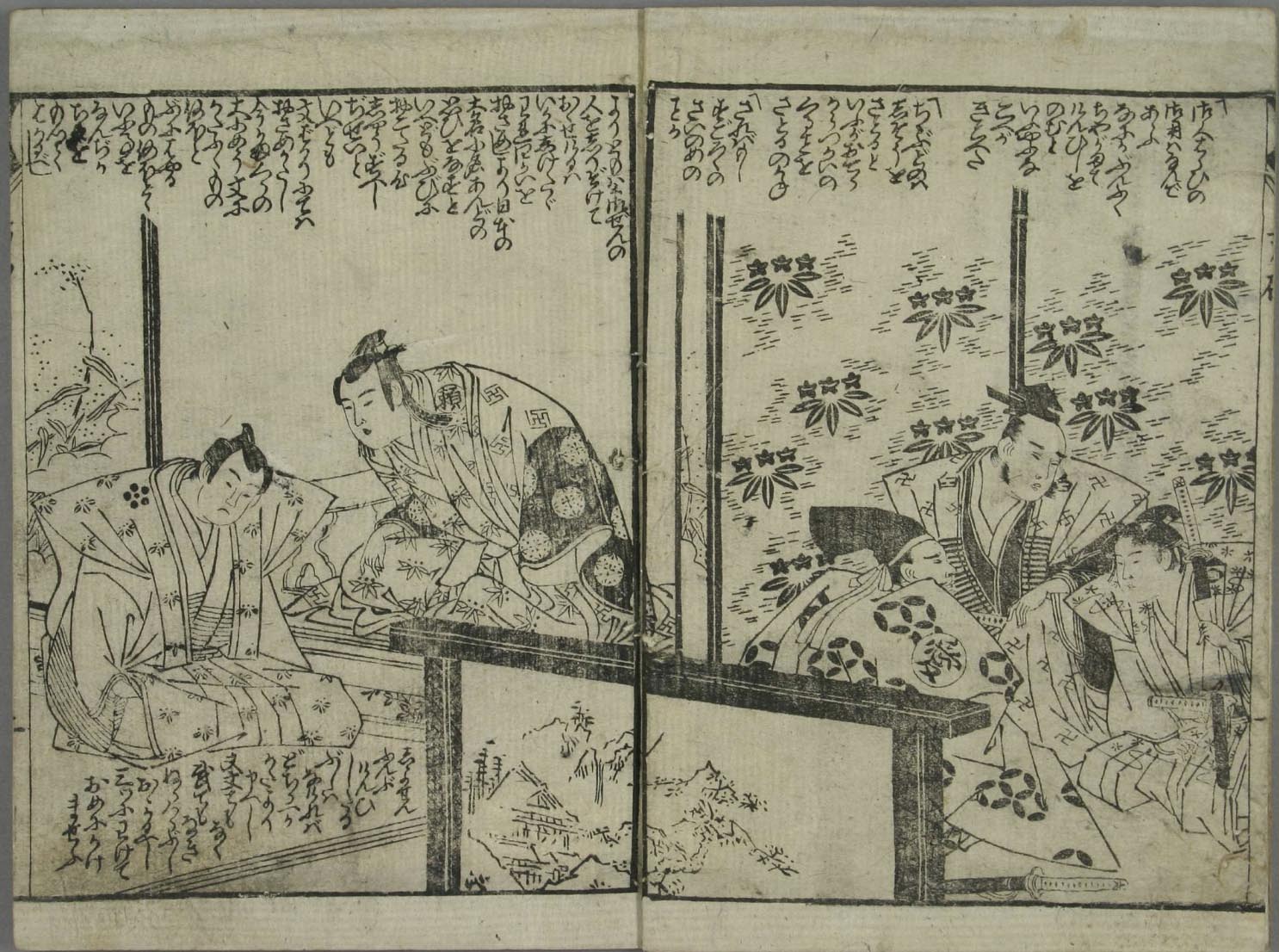

出所 浮世絵カフェ蔦重蔵書

傾城買四十八手 山東京伝作

寛政の改革下で恋川春町を失い、朋誠堂喜三二が去り、大田南畝も筆を措き―。大河ドラマ「べらぼう」37話では、老中・松平定信による出版統制により武士階級のクリエイターたちが次々に創作活動から身を引き、江戸の出版文化が大ピンチに。蔦重はこの状況を打開するため、町人を代表するクリエイター・北尾政演(山東京伝)に執筆を依頼しますが、政演も咎めを受けており、「俺も目をつけられてるんですよ~」と執筆をためらいます。一方、前話で春町の自死に大きな衝撃を受けた定信は、「世は思うがままには動かぬもの。そう諫言した者を、私は腹を切らせてしまいました。その者の死に報いるためにも、私は我が信ずるところを成し得ねばなりませぬ」と、春町の意思に反して改革への意欲をますます強めます。そして、借金を抱える旗本や御家人を救済するため、札差しに債務放棄などをさせる棄損令を発動。これにより、吉原で贅沢をしてきた金融業者の札差たちも財布のひもを締めるようになり、吉原は客足が大きく鈍る結果に。さらに、定信が「遊ぶところがあるから人は遊び、無駄金を使う。ならば遊ぶところをなくしてしまえばよい」と、田沼時代に歓楽街として大いに賑わった中州の遊郭を取り壊したことで、行き場を失った女郎たちが吉原に殺到。生活のために女郎たちが競って安値で身体を売ったため、吉原は無法地帯と化し、存亡の危機に追い込まれていきました。この状況を憂いた蔦重は、「倹約ばかりしてちゃあ景気が悪くなり、みんな貧乏。そのつけは立場の弱い奴に回る。そいうことをおもしろおかしく伝えたい」と、定信の倹約政策を皮肉った黄表紙を出版するため、京伝に筆を取るよう強く迫ります。しかし、これに妻・ていが猛反対。派手な夫婦喧嘩が繰り広げられました。

ていは、「旦那様はしょせん、市井の一本屋に過ぎません。立場の弱い方を救いたい、世を良くしたい。その志はよく分かりますが、少々、己を高く見積もり過ぎではないでしょうか」と、強く諫めます。一方、蔦重も「昔、陶朱公(古代中国の越の国の軍師として、優れた商人として成功した人物)のように生きろって言ったのはどなたでしたっけ」と反論します。そんな夫婦喧嘩を面前に、とまどいながらも京伝が生み出した大ヒット作が、女郎買いを指南する洒落本「傾城買四十八手」です。「傾城買四十八手」は、座敷や閨房を舞台とした遊女と客のやりとりが精緻な心理描写とともにユーモラスに描かれた、京伝の洒落本の代表作で、後世の作家たちに大きな影響を与えたと言われています。さらにその後、京伝は馴染みの花魁・菊園から持ちかけられ、心学の本「心学早染艸」を大和田という本屋から出版。内容は善い魂と悪い魂が一人の男の身体を巡って戦い、善の魂が勝利し善人として生きていくという話で、善玉、悪玉という言葉のルーツになった本です。要するに、定信が推し進める倹約や勤勉といった教えをエンタメ化したものでした。そのため、蔦重は「こんなにおもしろくされたら、みんな真似してどんどんふんどし(定信)を担いじまうじゃねえかよ」と大激怒。「おもしろいことこそ黄表紙には一番大事なことじゃねえですか」と反論し、大喧嘩の末、京伝は「俺はもう蔦重さんのところでは一切書かないです」と、袂を分かつことを宣言してしまいます。恋川春町、朋誠堂喜三二、大田南畝に続いて、頼みの綱だった山東京伝まで…。今後、蔦重がこの逆境をどう乗り越えていくのか楽しみです。

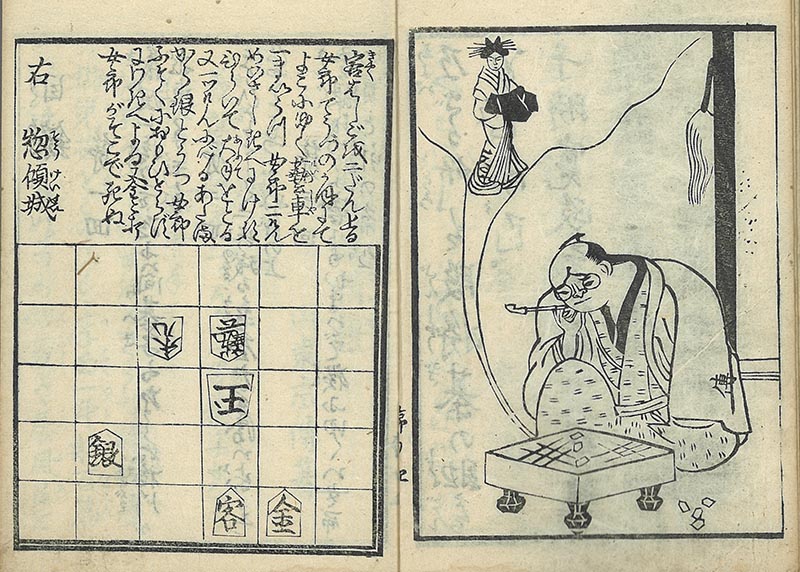

画像

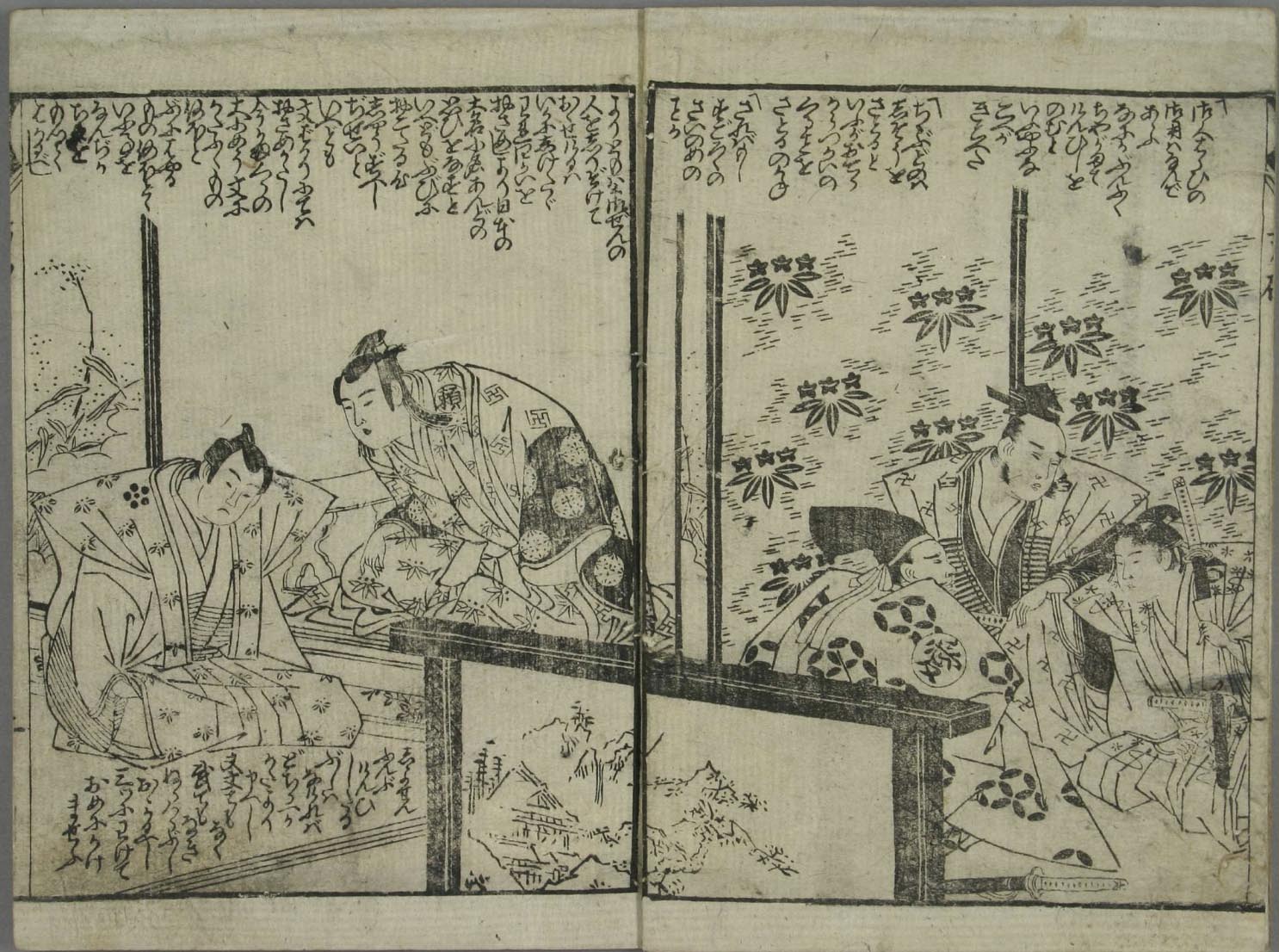

出典

国書データベース「悦贔屓蝦夷押領」 恋川春町作

寛政の改革による出版統制がいよいよ本格化。大河ドラマ「べらぼう」36話では当初、松平定信の政をわかりやすく風刺した新作、恋川春町作「鸚鵡返文武二道」と唐来三和作「天下一面鏡梅林」が大ヒット。さらに、前話で発刊した朋誠堂喜三二作「文武二道万石通」も売れ続け、蔦屋は絶好調でした。「定信が黄表紙のファン」という噂は本物と蔦重は自信を深め、勢いづいていましたが、お咎めがなかったのは、定信がただ政務に追われて黄表紙を見る余裕がなかっただけのこと。手に取って読んだとたんに定信の怒りを買い、上記3作は絶版処分を言い渡されました。そのため、喜三二は藩から𠮟責を受け、筆を折る覚悟を決め、春町は病気と称して隠居となったものの戯作活動は続けていくことになりました。そんな折、蝦夷地でクナシリ・メナシの戦いが勃発。すぐさま松前藩が鎮圧したものの、「そもそもアイヌ民族たちが蜂起した理由は松前家および請負商人たちによるひどい扱いによるもの。さらに鎮圧の仕方も残虐非道なものであった」との報告が入ります。これにより、定信は蝦夷地を松前家から召し上げ、幕府の直轄地とする方針を打ち出します。しかし、蝦夷地の上げ地は元々、田沼意次が計画していたもの。そのため、将軍の実父・紀伊の徳川治済が「田沼病と笑われぬか?(幕府の)財政を立て直すために松前から蝦夷を取り上げるのは、まぎれもなく田沼の発明であろう」と横やりを入れます。そして、定信のひざ元へ恋川春町作の黄表紙「悦贔屓蝦夷押領」を放り投げます。これが、春町の悲劇の始まりとなりました。

「悦贔屓蝦夷押領」は、田沼が立てた手柄を定信が横取りするという皮肉を込めたもの。これが定信の逆鱗に触れ、春町は名指しで出頭を命じられます。これに慌てた春町は蔦重に相談。蔦重は、一度死んだことにして逃げ延び、絵や戯作を生業とする別人として生きていくことを提案します。春町も一度はその方向で覚悟を決め、主君である松平信義に「それがしが死んでしまえば責める先がなくなる。殿もこれ以上しつこく言われることもなくなるでしょうし…」と話し、その支度を蔦重が整えてくれること、その支度が整うまでの間は「春町は病で参上できない」と、頭を下げてもらうことを願い出ます。これに対して信義は「恋川春町は当家唯一の自慢。私の密かな誇りであった。そなたの筆が生き延びるのであれば、頭なんぞいくらでも下げようぞ」と快諾します。しかし、信義から報告を受けた定信は、春町の病気というのを疑い、自ら春町のもとを訪れると告げます。万事休した春町は、その日の夜に切腹し、豆腐の入った水桶に頭を突っ込んで(豆腐の角に頭をぶつけて死んだを再現して)絶命。後日、信義は定信のもとを訪れ、春町の死を報告しながら「豆腐の角に頭をぶつけて…。御公儀を謀ったことに倉橋格(春町の本名)としては腹を切って詫びるべきと。恋川春町としては死してなお、世を笑わすべきと考えたのではないかと、版元の蔦屋重三郎が申しておりました。そして、戯ければ腹を切らねばならぬ世とはいったい誰を幸せにするのか―。学のない本屋ふぜいにはわかりかねぬと」と話していたことを告げます。これを聞いた定信はふらふらと立ち上がり、積まれた布団に顔をうずめて一人で号泣。おそらく定信の黄表紙ファンは本物で、好きなものを取り締まったこと、春町を死に追いやってしまったことへの深い悔恨の念が溢れ出たことを描いたものと思われます。

画像

出典 大英博物館

歌まくら 喜多川歌麿

「こんなはずじゃなかった…」「そんな意味で言ったわけじゃないのに!」ということ、よくありますよね。大河ドラマ「べらぼう」35話では、前話で出版した松平定信の政を茶化した黄表紙が爆売れ。皮肉が全く理解されず、蔦重の意に反して定信の政を応援しているような流れになってしまいました。定信をとくに喜ばせたのは、朋誠堂喜三二作の「文武二道万石通」。物語は鎌倉幕府の初代将軍・源頼朝から命じられた畠山重忠が、武士たちを「文に秀でた者」と「武に秀でた者」と「どうにもならない、ぬらくら」の3タイプに分けたものの、ぬらくら武士が大多数だったため、試練を与えて性分を叩き直すというもの。しかし、ぬらくら武士の性分は変わらず、滑稽な姿がユーモアたっぷりに描かれたため、だらしない姿が読者の失笑を誘いました。これは、当時の武士社会を皮肉ったもので、幕府の政策や武士の堕落を風刺したものでした。しかし、畠山重忠の着物に松平家の家紋・梅鉢紋が描かれていたことから、定信は自分への賛辞と勘違い。黄表紙の密かなファンでもあった定信は「蔦重大明神がそれがしを励ましてくれている。大明神は、私がぬらくら武士たちを鍛え直し、田沼病に侵された世を立て直すことをお望みだ」と大喜びし、改革へのモチベーションを上げる材料になってしまいました。世間にもこれが受け入れられ、大ヒットとなるものの、からかいの意図が全く伝わっていないことに蔦重は頭を抱えます。そして、今度はもう少し皮肉をわかりやすくしようと、作戦を練り始めます。そんな折、喜多川歌麿が一人の女性・きよを伴って蔦重のもとを訪れました。

きよは、30話で歌麿が亡霊に苦しみスランプに陥っていたとき、廃寺でまき散らした絵を拾い集めてくれた女性。歌麿は、耳が不自由で洗濯女として暮らしていたきよと再会し、黙々と洗濯するきよを描く日々を過ごしていました。その日々の中できよと心を通わせた歌麿は、蔦重にきよと所帯をもちたいと告げ、「俺、ちゃんとしてえんだ。ちゃんと名をあげて、金も稼いで、おきよにいいもん着させて、いいもん食わせて、ちゃんと幸せにしてえんだ」訴えます。そして、亡くなった師匠・石燕の仕事場を借りてきよと暮らすつもりだと説明しつつ「これ、買い取ってもらえねえかな」と蔦重に紙の束を差し出しました。受け取った絵は笑い絵(春画)で、蔦重も妻・ていも無言で見入ります。過去の辛い経験から描くことができなかった春画を見事に描いた歌麿に深く心が揺さぶられた蔦重は、応援の意思も込めて百両の大金を手渡しました。そして、もっと強い風刺を効かせた次作として、恋川春町作「鸚鵡返文武二道」の出版を決意。これは、ていが「あまりにもからかいが過ぎるのではないでしょうか」と出版に反対した問題作。この決断が後にどんな災い呼ぶことになるのか―。次の36話以降は、蔦重に大きな試練が待ち受けていそうです。

画像

出典 国書データベース 文武二道万石通 朋誠堂喜三二作

石破首相が辞任を表明した夜、大河ドラマ「べらぼう」34話では、松平定信が老中首座に就任。いよいよ寛政の改革が始まります。定信は天明の大飢饉などにより傷んだ幕府の財政再建を目指し、質素倹約を掲げて厳しい統制を敷き始めます。これは極端な緊縮財政を敷くということですから、積極財政だった田沼時代から180度方向が変わったということになります。質素倹約を奨励し、緊縮財政を進めると当然、人々はモノを買い控えるようになり、お金の流動性が低くなります。そうすると経済は停滞し、世の中から活気が失われていきますよね。当然、江戸の庶民にとっては必ずしも良いことではないはずですが、庶民は定信の老中首座就任のニュースを好意的に受け取ります。徳川吉宗公のお孫様登場ということで江戸市中の期待は膨れ上がり、なかには「柔術で大きな熊を倒した」「5歳で論語を諳んじた」という、現代社会の都市伝説的な逸話まで拡散されていきます。そして、定信は配下の隠密たちに街に出回る噂を収集させたり、自身の政策を読売に載せて世論を巧みに操作していきます。一方、田沼意次は完全に表舞台から退けられ、土山宗次郎や松本秀持といった田沼一派は処罰の対象となり、徹底的な田沼つぶしが行われました。これに憤慨する田沼びいきの蔦重は、定信を「ふんどし野郎」呼ばわりし、その政策を「(定信は)世のため死ぬまで働け、遊ぶな、贅沢するなと言ってるんだよ。そんなの正気の沙汰じゃねえ」と批判しますが、妻・ていから「放蕩の末、身を持ち崩すよりはまし。新しいご老中のお考えは極めてまっとうで皆が(世間は)喜んでいる」と反論されます。そこで、蔦重は書を持って(定信の政策に)抗うことを決意します。

定信の厳しい監視は文芸の世界にも及び、当時の文芸界の第一人者、大田南畝も幕府の高官に呼ばれて詰められました。そして「世の中に 蚊ほどうるさき ものはなし ぶんぶといふて 夜も寝られず」と書かれた、一枚の紙を見せられます。これは、「文武(ぶんぶ)に励めという定信の指示が、蚊の「ぶんぶん」という羽音のようにうるさくて眠れない」という意味で、定信の政策に対する皮肉を表現した狂歌です。南畝は、幕府高官に「作者はお前か」と問い詰められ、「自分ではない」と無実を訴えたものの、「この歌を褒めたではないか」と処罰を仄めかされます。これに震え上がった南畝は「筆を折る」と明言するほど怯え、文芸界全体も委縮していきました。このような公儀の姿勢に立ち向かうため、蔦重は狂歌師や絵師たちを蔦屋に召集。「倹約を心掛け、遊興におぼれず分をわきまえ、務めろというのは、裏を返せば死ぬまで働け、遊ぶな、贅沢すんなってことじゃないですか。そんなの誰が楽しいんです」と訴え、「だから、この流れに書をもって抗らいてぇと思います」と宣言。そして、「ふんどしのご政道をからかう黄表紙を出してぇと思っています」と話ますが、南畝たちから「ありえぬ。ご公儀をからかうなんぞ、首が飛ぶぞ」と反対されます。そこで、「その黄表紙が田沼様を叩くものならどうです。極悪人・田沼を叩いて、ふんどしのかみ様を持ち上げりゃあ、これ幸いと見逃すんじゃねぇですか」と提案します。要するに、定信を持ち上げると見せかけて、その実からかう黄表紙を作るということです。さらに、豪華な絵本も出すことを宣言。そこで出版されたのが、朋誠堂喜三二作「文武二道万石通」、恋川春町作「悦贔屓蝦夷押領」、山東京伝作「時代世話二挺鼓」の3つ黄表紙と、喜多川歌麿の豪華な狂歌絵本「画本 虫ゑらみ」です。蔦重が皮肉たっぷりの書を武器に、ご政道に異を唱える戦いが、いよいよ始まりました!