【大河ドラマ~べらぼう】第32話

「すべてを田沼のせい」にするため、一ツ橋治済が乞食に変装して民衆を扇動。そのとき、田沼びいきの蔦重は…、怒る庶民の代表・新之助は…。

画像

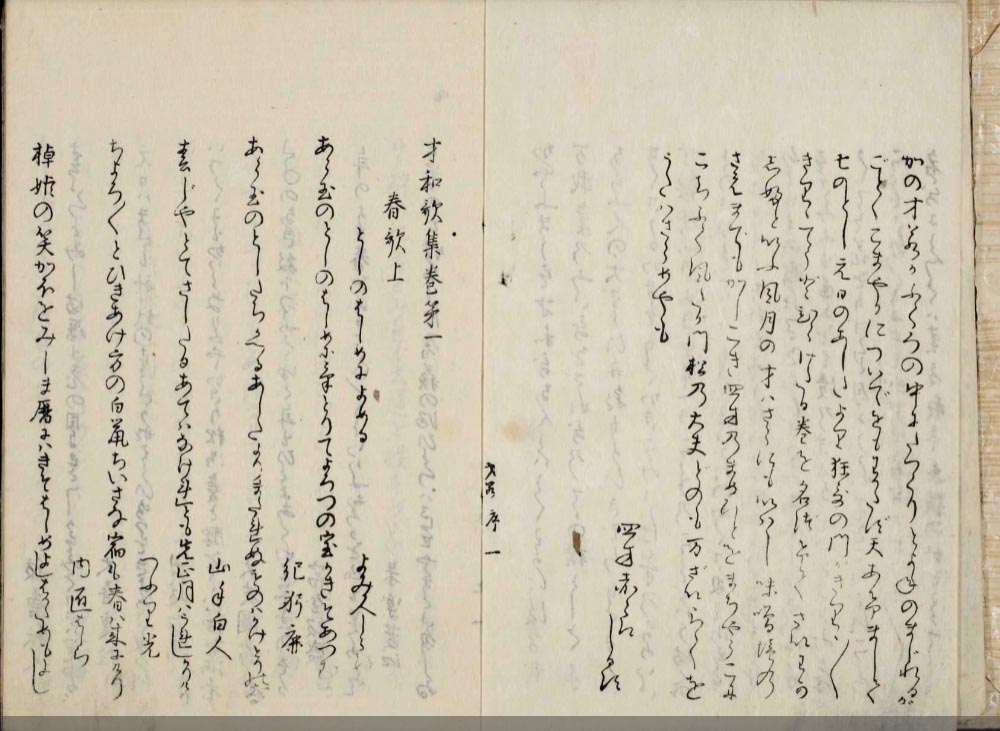

狂歌才蔵集

最近、新米の収穫が始まりましたが、米価格は高止まりしたままで、昔のような値段には下がりそうにないですね。これは、「農水省の減反政策のせい。自民党政治のせい」とよく言われますが、同じように米価高騰により庶民が困窮する様子が描かれている大河ドラマ「べらぼう」では、すべて「田沼のせい」になっています。32話では、その悪評から老中の座を追われた田沼意次が復権を目指し、再び政の舞台で動き始めました。ドラマの冒頭ではまず、御三家から「田沼の代わりに松平定信を老中にすべきだ」との意見書が出されます。これにより田沼失脚の流れが本格化し、田沼派と目されていた人々の立場が弱くなっていきます。その空気感の象徴的なシーンとして、幕臣である大田南畝が蔦重のもとに駆け込み、「今、これが出るのはまずいのじゃ!」と自身の狂歌集の出版とりやめを懇願するシーンが印象的でした。問題となったのは南畝が編者を務めた「狂歌才蔵集」ですが、南畝のあせりのきっかけとなったのは、田沼政権下で重用されていた勘定組頭・土山宗次郎の左遷でした。宗次郎は狂歌の分野で名が高く、南畝とも昵懇の仲だったため、自分に余波が来るのを恐れたわけです。一方、田沼意次は表の権力から退いたように見せつつも、裏で権力を維持できるよう布石を打っていきます。大奥を含めた人脈を活かし、「裏の老中首座」と呼ばれるようになるまで復権しつつありました。しかし、意次の悪評を広めるためにまたしても一ツ橋治済が暗躍。乞食に扮した治済が市中に現れます。

ドラマの冒頭で描かれた江戸市中では、米価高騰に困窮する庶民がお救い米の配布に期待していたものの、「一人の働き手で多くを養っていて、その働き手が病になった場合に限る」という条件があったため、多くの困窮者が米をもらえないままで、政治に対する不信感が高まっていました。しかし、意次の復権後、条件が緩和されお救い米が庶民にいきわたりました。ちょうどその頃、蔦重は盟友・小田新之助の長屋を訪れ、長屋の住人のために米や酒を差し入れた際に「やはり田沼様ってのは、頼りになりますね」と言ったところ、長屋の人々から「米を買えなくしたのはあいつじゃないか」「蔦屋っていえば、入ってるのは田沼の金でじゃぶじゃぶ遊んでたやつらだよな」と糾弾され、田沼不信が収まらない様子に蔦重は頭を痛めます。実際には、意次は庶民を救うために奔走しますが、大阪では打ちこわしが始まり、事態はさらに緊迫。江戸の打ちこわしへと広がるのを防ぐため、意次はお救い米のさらなる拠出を提案します。さらに、田沼家用人の三浦庄司が蔦重のもとを訪れ、お上の策を広報するための読売(瓦版)を依頼し、蔦重はこれを快諾。読売を市中で撒きながらお救い米が出る日を広く庶民に知らせますが、期日に米が届かず、お救い米の配布は延期になりました。そのため、激高した庶民が奉行所に押し掛けますが、群衆のなかからある乞食が「米がなければ犬を食え?」と大声を出します。そして、「そこのお侍さまが…」と指さし、民衆の怒りをあおります。これにより我慢の限界を超えた新之助たちは、何かの意を決したように立ち去ります。そして乞食の顔、一ツ橋治済の顔が画面に大きく映し出されました。この後、新之助たちの姿から打ちこわしの意思と察した蔦重は新之助を止めようとしますが、「田沼の手先に話せることはない」と突き放され、新之助の仲間たちからは「田沼の犬が!」と袋叩きにされます。それでも事態を憂いた蔦重は、新之助たちに布を渡し、自分たちの想いを書いたのぼりを作ることを提案。そして誰一人つかまらず、死ぬ者の出ないケンカ(抗議活動)をするよう訴えます。次週は、新之助たちの抗議活動(打ちこわし)が最大の見どころになりそうですね。

日本3大暴れ川「坂東太郎」の氾濫が飢饉に追い打ち

坂東太郎(利根川)の決壊による水害は、飢饉で困窮していた市民の生活をさらに追い詰めます。そんななか、蔦重は新之助夫妻のもとを訪れ、赤ん坊の命綱となる母乳が途絶えぬように米を届けます。これにより、妻・ふくの母乳は出続け、自分の子どもだけでなく食べ物に困って乳が出なくなっていた母親たちに代わり、何人もの赤ん坊に自分の乳を与えていました。ふくは元吉原の遊女であり、新之助と足抜けをした身。「人に身を差し出すのは慣れているから」と乳を与え続ける姿は、まるで菩薩のようでした。しかし、「あの家には米があるんじゃないか」という噂を聞いた流民に襲われ、理不尽に命を奪われました。その犯人もまた幼子を抱えながら、困窮していた父親。その犯人を見た新之助は、蔦重の差し入れた米がなければ自分も同じことをしたかもしれないと思い、「俺はどこの何に向かって怒ればいいのだ!」と怒りのやり場を失い、悲嘆していきます。振り返ると、ふくは常に「市井の代弁者」のように描かれてきました。今回も、意次が推し進めた「貸金会所制度」に対する誤解を解こうとする、田沼びいきの蔦重に向かい、「(田沼は)考えているふりをしているだけさ。だって家主は金を出せと言われたら家賃を上げるさ。米屋は米の値を上げるし、油屋は油の値を上げる。庄屋は水呑百姓からもっと米をとる。吉原は女郎からの取り分を増やすだろうね。つまるところ、つけを回されるのは私らみたいな地べたをはいつくばっているやつ。世話になってる身で偉そうで悪いけど、それが私が見てきた浮世ってやつなんだよ」と、市井の声を代弁します。その浮世が今後どのように変わっていくか、そして家治の死、田沼政治の終焉が蔦重にどんな影響を及ぼすか―。べらぼうの物語も、大きな転換期に入ってきました。