10月のオープン予定日

10月の営業予定日は

3(金)、4(土)、5(日)

10(金)、11(土)、12(日)、13(月)

17(金)、18(土)、19(日)、

24(金)、25(土)、26(日)、

31(金)

となっております。

皆さまのお越しをお待ちしております。

事前のご予約も可能です

10月の営業予定日は

3(金)、4(土)、5(日)

10(金)、11(土)、12(日)、13(月)

17(金)、18(土)、19(日)、

24(金)、25(土)、26(日)、

31(金)

となっております。

皆さまのお越しをお待ちしております。

事前のご予約も可能です

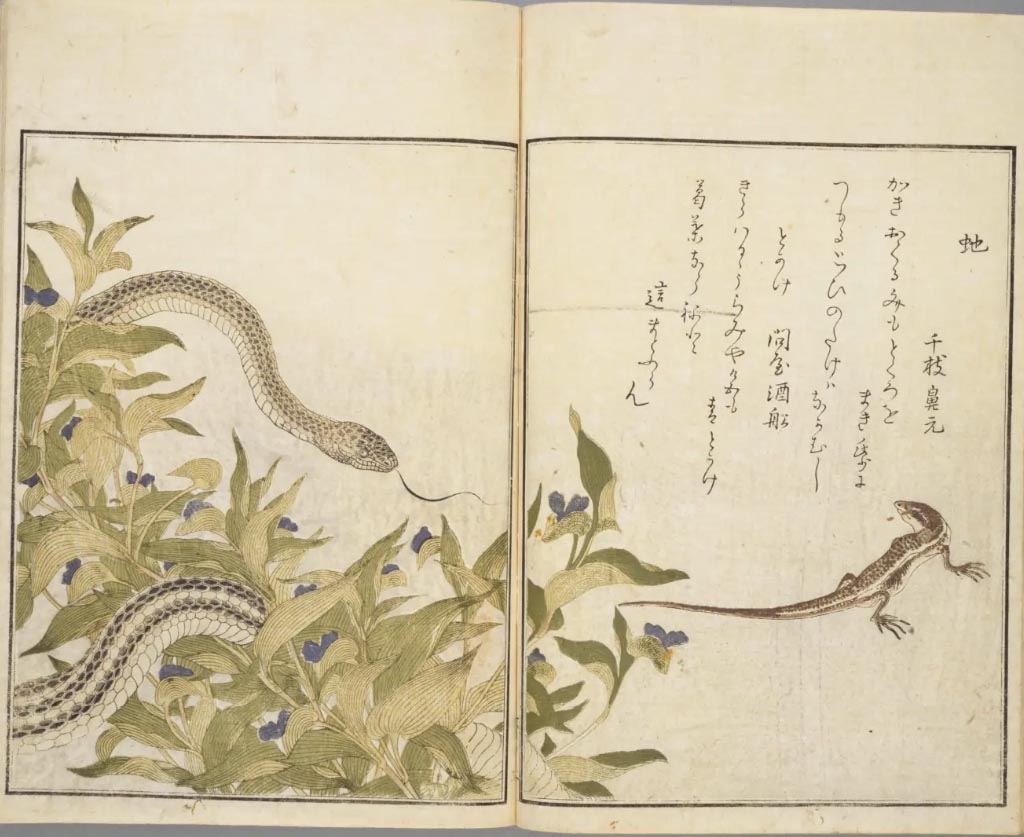

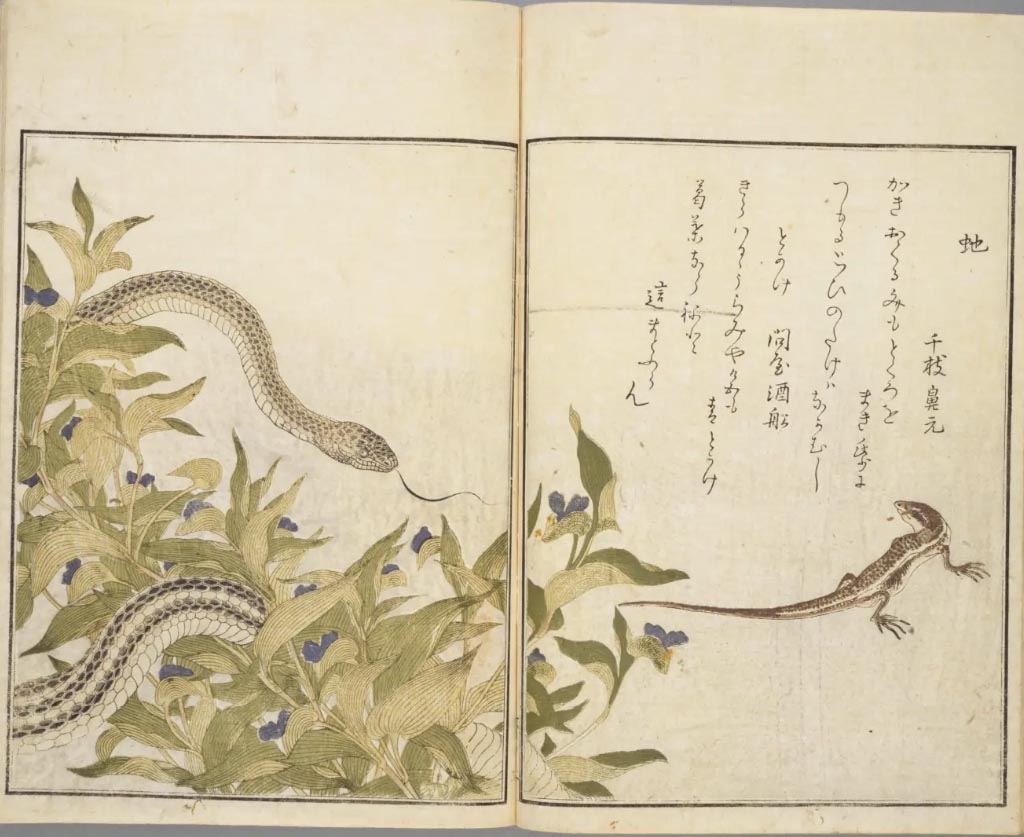

画像

『画本虫ゑらみ』

喜多川歌麿//筆,宿屋飯盛<石川雅望>//撰

板元 蔦屋重三郎,天明8(1788)刊.

出典:国立国会図書館デジタルコレクション

ついに江戸市中でも打ちこわしが勃発。大河ドラマ「べらぼう」33話では、「政を正せ」と書かれた幟を掲げた新之助を筆頭に江戸各地で打ちこわしが行われ、売り渋りをする米問屋の米俵が道や川にばらまかれる様子が描かれました。新之助の目的は米を奪うことではなく、あくまで幕府の政を改めさせること。そのため、押し入った米問屋の米は盗まず、人を傷つけず、“強盗”ではなく、不当に金儲けをする米問屋VS生活に苦しむ庶民との間の“喧嘩”の形に見せた打ちこわしを行っていました。ところが、盗みをはたらくよう民衆を煽る不審者が現れます。それは、前話でも「米がなければ犬を食えと言われた」と主張して民衆の怒りを煽っていた、あの謎の人物でした。これに気づいた蔦重は、田沼意次の屋敷を訪れ、今回も同じ人物が現れたと告げます。同時に、市中の混乱を沈静化するため、米のかわりに金を配ることを進言。「その金で決まった量の米を買えるようにすりゃあ、お上もちゃんと考えてくれてるってなりゃあしませんか」と話します。これに賛同した意次は、再び読売を摺って市民に知らせるよう、蔦重に依頼します。これに対し、蔦重は「これ、またウチがやりますので…」と苦笑いしつつも快諾。しかし、これが後に大きな悲劇をもたらすことになります。

再び読売を摺ることになった蔦重ですが、単純に配るだけでは民衆の怒りをなだめ、混乱を収束させる効果は薄いと悩みます。そこで、鳴り物や羽織袴を準備して浄瑠璃行列を編成。「天からめぐみの銀がふる~。三匁二分 米一升~。声は天に届いた~」という華やか節回しで市中を練り歩き、米と引き換えができる「お救い銀」が出ることを告知します。これに人々は足を止め、「銀がふる~、銀がふる!」と熱狂しますが、蔦重の背後に匕首を持った、あの謎の人物が近づいていきます。そして、男が襲いかかった瞬間、新之助が身を挺して蔦重を守り、脇腹に傷を負ってしまいます。そして、周りが騒然とするなか長谷川平蔵が現れ、襲いかかった謎の男を矢で射殺。これにより騒乱は収束しますが、謎の男の刃には毒が塗られていたらしく、新之助も命を落とします。打ちこわしの騒動は収まったものの、新之助を失った蔦重は失意のどん底に。墓地に佇む蔦重の前に、今度は喜多川歌麿が絵を持って現れます。そして、細部まで繊細に描写した虫や草花の絵を見せ「これが俺の、“ならではの絵”さ」と話します。「生きてるみてえな絵だな…」とつぶやく蔦重に、「絵ってのは命を写しとるようなもんだ。いつかは消えていく命を紙の上に残す。命を写すことが、俺のできる償いなのかもしれねえって思いだして…」と、亡霊による苦しみから脱し、前向きになってきた心境の変化を報告します。歌麿が本格的に活躍するのはまだまだこれから。いよいよ、その日が近づいてきたようです。

画像

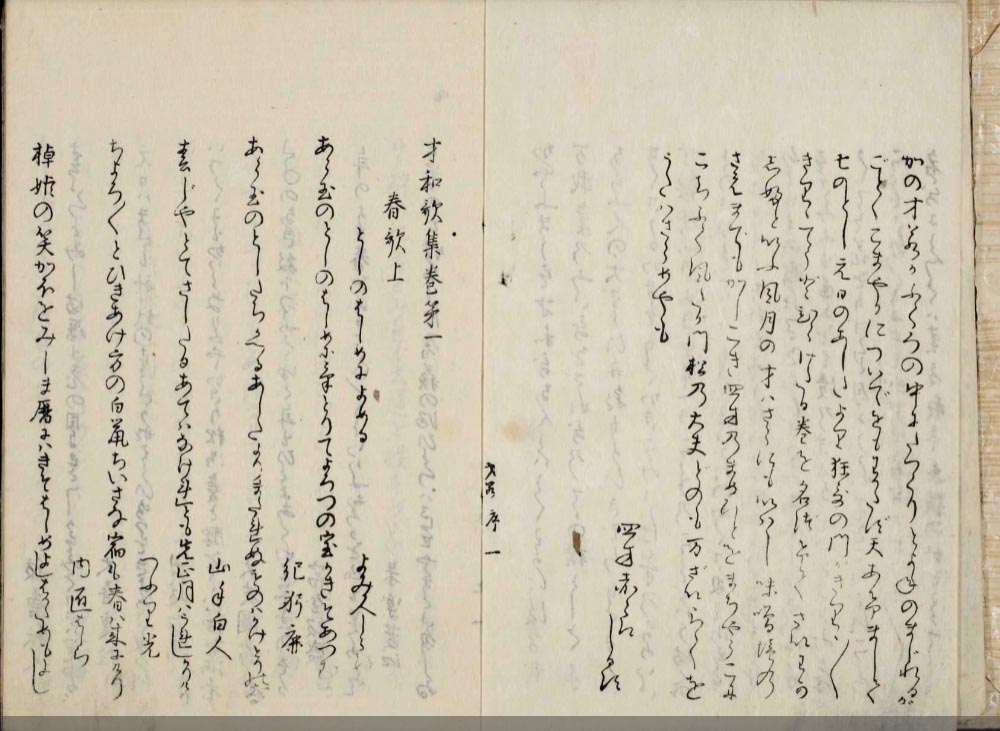

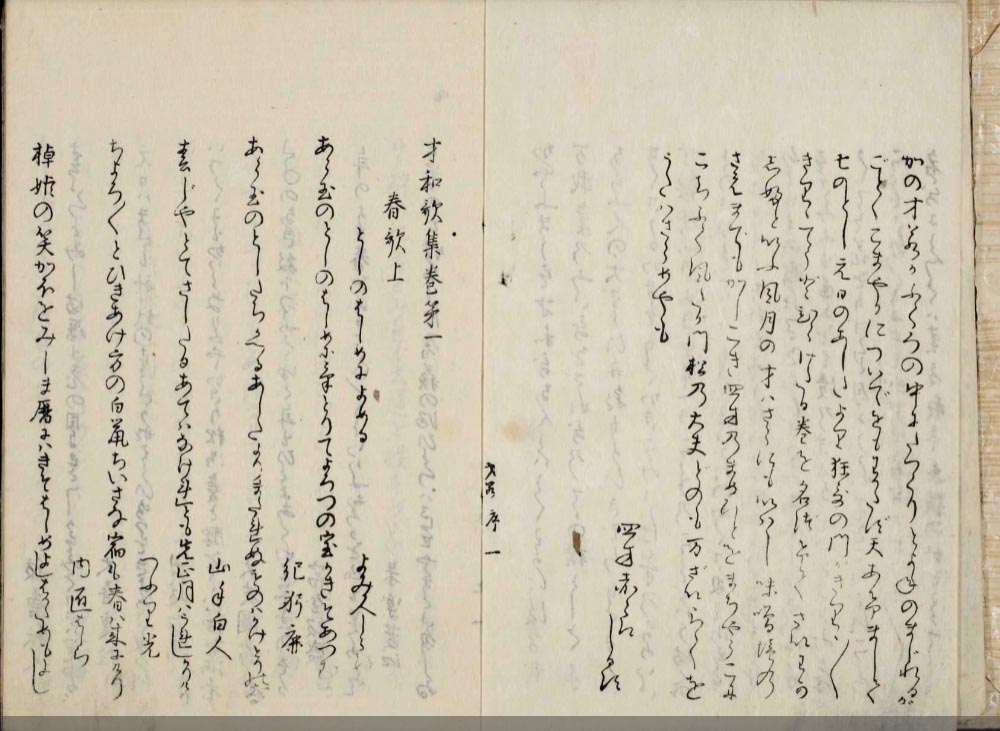

狂歌才蔵集

最近、新米の収穫が始まりましたが、米価格は高止まりしたままで、昔のような値段には下がりそうにないですね。これは、「農水省の減反政策のせい。自民党政治のせい」とよく言われますが、同じように米価高騰により庶民が困窮する様子が描かれている大河ドラマ「べらぼう」では、すべて「田沼のせい」になっています。32話では、その悪評から老中の座を追われた田沼意次が復権を目指し、再び政の舞台で動き始めました。ドラマの冒頭ではまず、御三家から「田沼の代わりに松平定信を老中にすべきだ」との意見書が出されます。これにより田沼失脚の流れが本格化し、田沼派と目されていた人々の立場が弱くなっていきます。その空気感の象徴的なシーンとして、幕臣である大田南畝が蔦重のもとに駆け込み、「今、これが出るのはまずいのじゃ!」と自身の狂歌集の出版とりやめを懇願するシーンが印象的でした。問題となったのは南畝が編者を務めた「狂歌才蔵集」ですが、南畝のあせりのきっかけとなったのは、田沼政権下で重用されていた勘定組頭・土山宗次郎の左遷でした。宗次郎は狂歌の分野で名が高く、南畝とも昵懇の仲だったため、自分に余波が来るのを恐れたわけです。一方、田沼意次は表の権力から退いたように見せつつも、裏で権力を維持できるよう布石を打っていきます。大奥を含めた人脈を活かし、「裏の老中首座」と呼ばれるようになるまで復権しつつありました。しかし、意次の悪評を広めるためにまたしても一ツ橋治済が暗躍。乞食に扮した治済が市中に現れます。

ドラマの冒頭で描かれた江戸市中では、米価高騰に困窮する庶民がお救い米の配布に期待していたものの、「一人の働き手で多くを養っていて、その働き手が病になった場合に限る」という条件があったため、多くの困窮者が米をもらえないままで、政治に対する不信感が高まっていました。しかし、意次の復権後、条件が緩和されお救い米が庶民にいきわたりました。ちょうどその頃、蔦重は盟友・小田新之助の長屋を訪れ、長屋の住人のために米や酒を差し入れた際に「やはり田沼様ってのは、頼りになりますね」と言ったところ、長屋の人々から「米を買えなくしたのはあいつじゃないか」「蔦屋っていえば、入ってるのは田沼の金でじゃぶじゃぶ遊んでたやつらだよな」と糾弾され、田沼不信が収まらない様子に蔦重は頭を痛めます。実際には、意次は庶民を救うために奔走しますが、大阪では打ちこわしが始まり、事態はさらに緊迫。江戸の打ちこわしへと広がるのを防ぐため、意次はお救い米のさらなる拠出を提案します。さらに、田沼家用人の三浦庄司が蔦重のもとを訪れ、お上の策を広報するための読売(瓦版)を依頼し、蔦重はこれを快諾。読売を市中で撒きながらお救い米が出る日を広く庶民に知らせますが、期日に米が届かず、お救い米の配布は延期になりました。そのため、激高した庶民が奉行所に押し掛けますが、群衆のなかからある乞食が「米がなければ犬を食え?」と大声を出します。そして、「そこのお侍さまが…」と指さし、民衆の怒りをあおります。これにより我慢の限界を超えた新之助たちは、何かの意を決したように立ち去ります。そして乞食の顔、一ツ橋治済の顔が画面に大きく映し出されました。この後、新之助たちの姿から打ちこわしの意思と察した蔦重は新之助を止めようとしますが、「田沼の手先に話せることはない」と突き放され、新之助の仲間たちからは「田沼の犬が!」と袋叩きにされます。それでも事態を憂いた蔦重は、新之助たちに布を渡し、自分たちの想いを書いたのぼりを作ることを提案。そして誰一人つかまらず、死ぬ者の出ないケンカ(抗議活動)をするよう訴えます。次週は、新之助たちの抗議活動(打ちこわし)が最大の見どころになりそうですね。

日本3大暴れ川「坂東太郎」の氾濫が飢饉に追い打ち

坂東太郎(利根川)の決壊による水害は、飢饉で困窮していた市民の生活をさらに追い詰めます。そんななか、蔦重は新之助夫妻のもとを訪れ、赤ん坊の命綱となる母乳が途絶えぬように米を届けます。これにより、妻・ふくの母乳は出続け、自分の子どもだけでなく食べ物に困って乳が出なくなっていた母親たちに代わり、何人もの赤ん坊に自分の乳を与えていました。ふくは元吉原の遊女であり、新之助と足抜けをした身。「人に身を差し出すのは慣れているから」と乳を与え続ける姿は、まるで菩薩のようでした。しかし、「あの家には米があるんじゃないか」という噂を聞いた流民に襲われ、理不尽に命を奪われました。その犯人もまた幼子を抱えながら、困窮していた父親。その犯人を見た新之助は、蔦重の差し入れた米がなければ自分も同じことをしたかもしれないと思い、「俺はどこの何に向かって怒ればいいのだ!」と怒りのやり場を失い、悲嘆していきます。振り返ると、ふくは常に「市井の代弁者」のように描かれてきました。今回も、意次が推し進めた「貸金会所制度」に対する誤解を解こうとする、田沼びいきの蔦重に向かい、「(田沼は)考えているふりをしているだけさ。だって家主は金を出せと言われたら家賃を上げるさ。米屋は米の値を上げるし、油屋は油の値を上げる。庄屋は水呑百姓からもっと米をとる。吉原は女郎からの取り分を増やすだろうね。つまるところ、つけを回されるのは私らみたいな地べたをはいつくばっているやつ。世話になってる身で偉そうで悪いけど、それが私が見てきた浮世ってやつなんだよ」と、市井の声を代弁します。その浮世が今後どのように変わっていくか、そして家治の死、田沼政治の終焉が蔦重にどんな影響を及ぼすか―。べらぼうの物語も、大きな転換期に入ってきました。

浮世絵カフェ蔦重主催でのイベントの実施が決定いたしました。

吉原細見の蒐集家でもある桂三木助師匠がナビゲーターとして、落語と吉原をテーマにしたイベントを開催。10月から1月まで毎月実施します。吉原や蔦屋重三郎を主とした講演と落語、そして貴重な江戸期の耕書堂の出版物も展示解説します。

桂三木助が語る蔦屋重三郎の世界

新吉原の江戸文化と落語「知る・見る・体験する」

日時:2025年10月4日(土)

会場:台東区民会館9階 特別会議室(大)

開場:16時00分

開演:16時30分~(1時間半程を予定しております)

金額:前売・当日ともに1,500円

(席は先着順に着席いただきます)

主催:浮世絵カフェ 蔦重

【第一部】吉原にまつわるトークショー

桂三木助師匠×浮世絵カフェ蔦重の主人

「Before蔦重」吉原細見で見る新吉原

大名跡の高尾太夫~花魁から妓楼・商店・物産を知る

【第二部】べらぼう作品展示と解説

蔦重の盟友「山東京伝」浮世絵カフェ蔦重主人

【第三部】落語:桂三木助紺屋高尾~古典の名作展示と解説

遊女の最高位「太夫」が行う花魁道中

その姿は多くの人を魅了した。その花魁道中から一つの物語が始まる…

チケット販売:9月5日(金)~

空席があれば当日券も販売いたします。

当日は受付にてチケット購入画面およびお名前をフルネームでお知らせください。

参加ご希望の方は下記の「ご予約はこちら」よりお申し込みください。

カード支払い・銀行振込にて対応可能です。

決済および入金確認後に登録いただいたメールアドレス宛へ

チケットをお送りいたします。

皆様のご来場をお待ちしております。