【大河ドラマ~べらぼう】第31話

将軍の死と、新之助の妻・ふくの理不尽な死

浮世を写す二つの死により、べらぼうの物語も大転換期に突入

画像

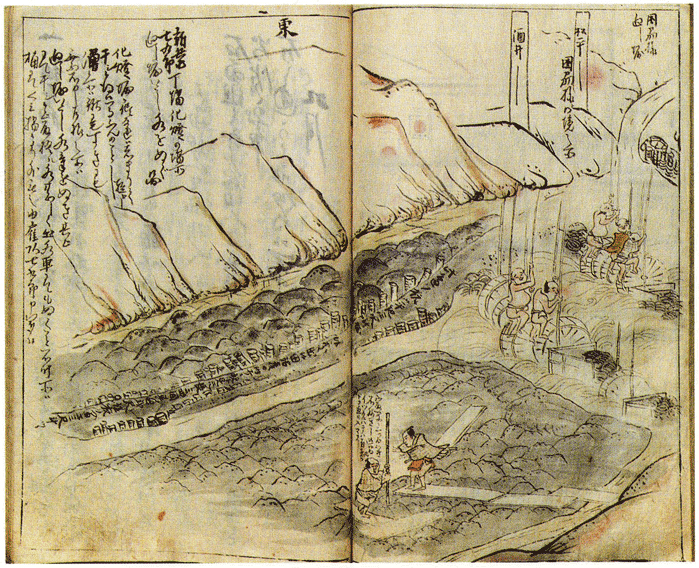

「続保定記」久松宗作著

天保期の印旛沼堀割普請の画

出典 千葉市博物館

大河ドラマ「べらぼう」31話では、悲劇の連鎖と二つの印象的な死が描かれました。一つの死は、10代将軍・徳川家治の死でした。家治は祖父の8代将軍・徳川吉宗から期待を受け、直接帝王学を学んだ将軍。田沼意次を側用人、老中として重用し、治世を行いました。この時代は田沼時代とも言われ、意次は米を中心とした重農主義から重商主義への転換を図り、貨幣経済中心の国づくりを進めました。これにより、貨幣経済が発展して歌舞伎や浮世絵などの江戸文化が花開き、蔦重がこの時代に活躍できたことは意次のおかげとも言えるでしょう。一方、賄賂が横行した負の面もあり、意次は賄賂政治の代名詞のようにも言われています。また、この時代は天明の大飢饉や利根川の決壊による大洪水といった天災に見舞われ、市中が混乱し、幕府の財政を悪化させる要因にもなりました。そのため、市井の意次に対する評価は悪く、現在でも賄賂政治家と批判されることが多いですが、一方で経済政策の先駆者として高く評価されることもあります。今回の31話では利根川が決壊し、江戸市中が大洪水に見舞われて大混乱していく様子が描かれ、意次に対する怨嗟の声が広まっていました。そんな中、意次の大きな後ろ盾だった家治が死去。意次は老中辞任に追い込まれました。家治の死は毒殺の可能性を匂わすように描かれ、家治は死に際に黒幕として疑われる一橋治済の胸ぐらをつかみ、「よいか、天は見ておるぞ。これからは余も天の一部となる。余が見ておること、ゆめゆめ忘れるな」と凄みながら死んでいくシーンが印象的でした。そして、もう一つの死が、小田新之助の妻・ふくの死でした。

日本3大暴れ川「坂東太郎」の氾濫が飢饉に追い打ち

坂東太郎(利根川)の決壊による水害は、飢饉で困窮していた市民の生活をさらに追い詰めます。そんななか、蔦重は新之助夫妻のもとを訪れ、赤ん坊の命綱となる母乳が途絶えぬように米を届けます。これにより、妻・ふくの母乳は出続け、自分の子どもだけでなく食べ物に困って乳が出なくなっていた母親たちに代わり、何人もの赤ん坊に自分の乳を与えていました。ふくは元吉原の遊女であり、新之助と足抜けをした身。「人に身を差し出すのは慣れているから」と乳を与え続ける姿は、まるで菩薩のようでした。しかし、「あの家には米があるんじゃないか」という噂を聞いた流民に襲われ、理不尽に命を奪われました。その犯人もまた幼子を抱えながら、困窮していた父親。その犯人を見た新之助は、蔦重の差し入れた米がなければ自分も同じことをしたかもしれないと思い、「俺はどこの何に向かって怒ればいいのだ!」と怒りのやり場を失い、悲嘆していきます。振り返ると、ふくは常に「市井の代弁者」のように描かれてきました。今回も、意次が推し進めた「貸金会所制度」に対する誤解を解こうとする、田沼びいきの蔦重に向かい、「(田沼は)考えているふりをしているだけさ。だって家主は金を出せと言われたら家賃を上げるさ。米屋は米の値を上げるし、油屋は油の値を上げる。庄屋は水呑百姓からもっと米をとる。吉原は女郎からの取り分を増やすだろうね。つまるところ、つけを回されるのは私らみたいな地べたをはいつくばっているやつ。世話になってる身で偉そうで悪いけど、それが私が見てきた浮世ってやつなんだよ」と、市井の声を代弁します。その浮世が今後どのように変わっていくか、そして家治の死、田沼政治の終焉が蔦重にどんな影響を及ぼすか―。べらぼうの物語も、大きな転換期に入ってきました。