9月のオープン予定日

9月の営業予定日は

6(土)、7(日)

12(金)、13(土)、14(日)、15(月)

19(金)、20(土)、21(日)、22(月)、23(火)

26(金)、27(土)、28(日)

となっております。

皆さまのお越しをお待ちしております。

事前のご予約も可能です

9月の営業予定日は

6(土)、7(日)

12(金)、13(土)、14(日)、15(月)

19(金)、20(土)、21(日)、22(月)、23(火)

26(金)、27(土)、28(日)

となっております。

皆さまのお越しをお待ちしております。

事前のご予約も可能です

来店をいただかなくても浮世絵カフェの浮世絵をご購入いただくことができるオンラインショップがオープンいたしました

今後商品を追加していきます

新作の商品はすべて額装にてお届け

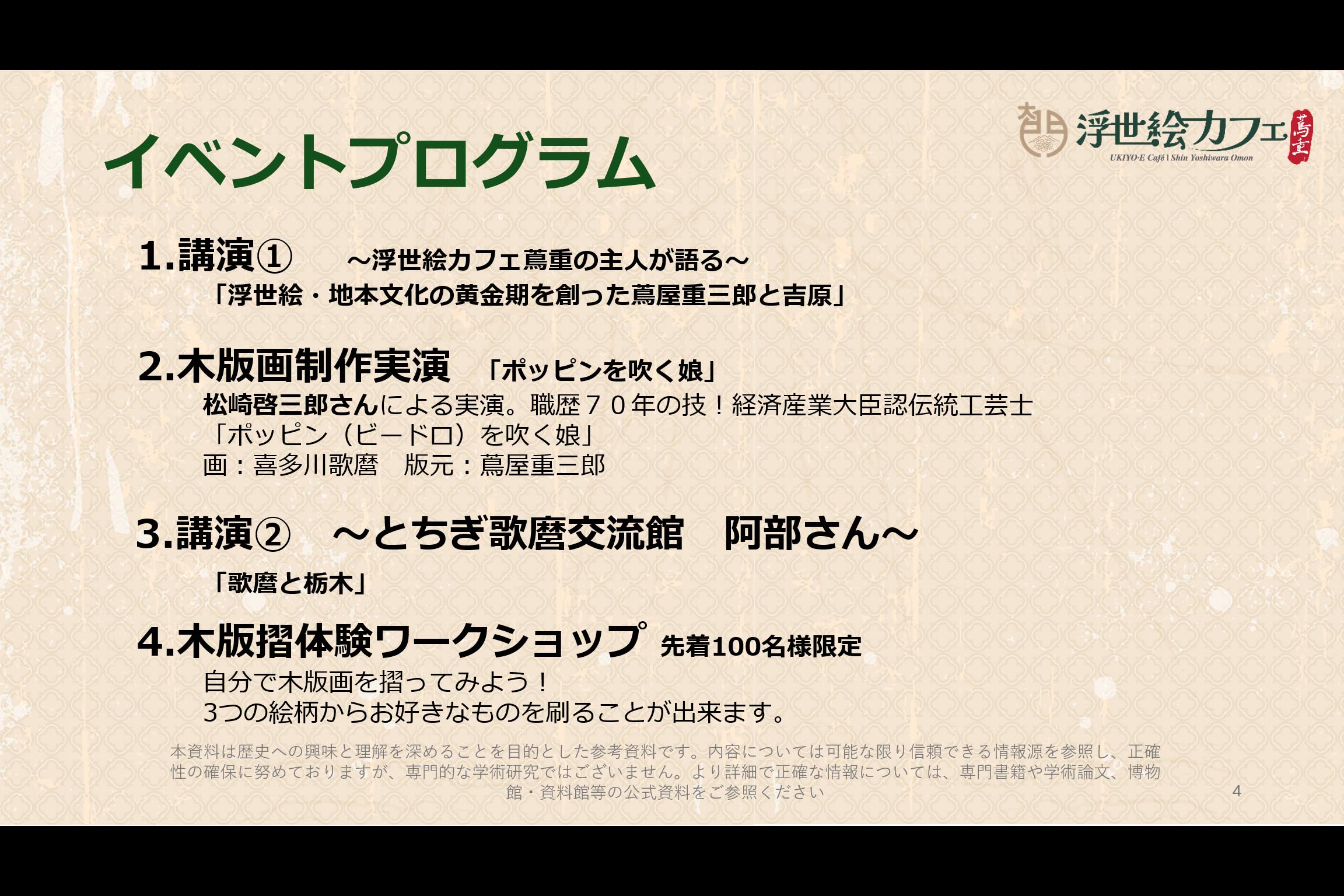

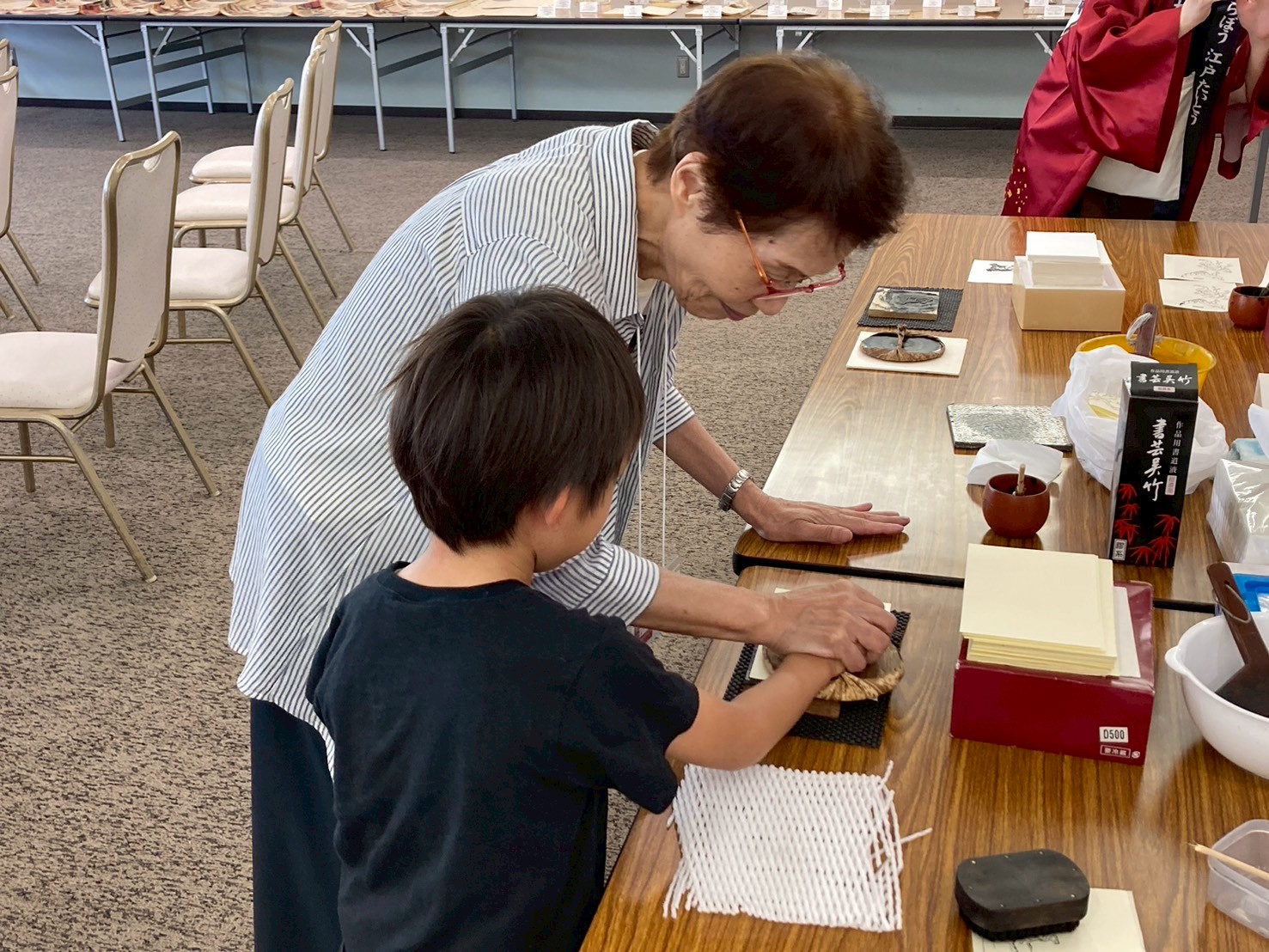

当日のプログラムですが、私は「浮世絵・地本文化の黄金期を創った蔦屋重三郎と吉原」というタイトルでお話しましたが、そのほかに摺師歴70年以上の松崎師匠が歌麿の「ポッピンを吹く娘」の摺り実演。栃木市からは阿部さんが「栃木と歌麿」というディープな歌麿話を。合計3部構成でイベントを実施しました。また併設でワークショップで摺り師体験をおこなったのですが盛況でお子様からご年配の方まで限定で100名をはるかに超える募集がありました。

大河ドラマ館でイベントを実施してドラマのファンの方がドラマをきっかけに浮世絵や地本に関心をもっていただいており、その熱量の高さを実感しました。イベントでは時間が限られたので、浅い作品紹介しかできなかったのですが、多数の深い質問もあったので次回はもっと深いお話ができるイベントを考えるつもりです。

【摺師 松崎師匠】

今回は有名な「ポッピンを吹く娘」を実演制作していただきました。今回は出来上がった浮世絵を実際に販売するための実演です。当然手抜き無し。さらに、私から色味など数点調整を依頼しています。今年、当時物の画が見つかったというニュースがありました。それを参考に背景の雲母摺りを通常より赤を強くしていただいています。ほか着物の模様などの色も調整しています。蔦屋重三郎もどうように、摺師さんと仕上げの段階でこのようなやり取りをやっていたはずです。

ポッピンをふく娘では版木を4枚の両面を使います。このときに8色の顔料を使います。当初に主板をつかって地墨みだけ自宅で済ませていただきました。イベント当日は色摺りだけを会場で実施しました。雲母摺りは粉がちらばるので自宅で仕上げてもらいます。来場者のかたも同じポッピンでも時代だけでなく彫師・摺師の技術や微妙な演出の違いなどで同じものはないことを知っていただきました。手作りの良さはすべてがオンリーワンであなただけの木版画なのです。そのかわり、全く同じものを大量に生産はできませんが。

完成品は、店舗及び浮世絵カフェ蔦重の公式通販サイトでも額装つきで販売いたします。出来上がったら写真を公開しますね。浮世絵はプレゼントとしても最適です。是非大切な人へプレゼントしてください。木版画でつくったオリジナルのギフトカードでメッセージも記入できます。9月にはできたてのフレッシュな「ポッピンを吹く娘」をお届けすることができます。通販サイトのご案内はもうしばらくお待ちください。

【栃木と歌麿】

歌麿の雪月花という大作をご存じでしょうか?謎に包まれた肉筆の大作で幅が3m以上ある3部作です。晩年の歌麿が描きましたが豪華で臨場感にあふれる妓楼の様子が描かれています。今にも話しだしそうな女郎たちが色とりどりの衣装をまとい、当時流行していた笹紅で化粧している姿は風俗史としても貴重です。残念ながらオリジナルは海外に流出しており見ることができませんが、栃木市立美術館にいくと高精細複製画「深川の雪」「品川の月」「吉原の花」の3点をまじかで見学できます。

あまり知られていませんが、晩年の歌麿は栃木の善野氏がパトロンとなって肉筆画の作成を歌麿に依頼していたようです。その縁もあって、歌麿の肉筆画が最大7点も保管されていた時期があったようです。1点だけでも貴重なのに!また、蔦屋重三郎と鶴屋さんと山東京伝など3名で日光まで旅行にいっています。当時、狂歌師栃木とかかわりを持っていた可能性もあります。是非肉筆の歌麿に会いに栃木に行きましょう!

画像

「続保定記」久松宗作著

天保期の印旛沼堀割普請の画

出典 千葉市博物館

大河ドラマ「べらぼう」31話では、悲劇の連鎖と二つの印象的な死が描かれました。一つの死は、10代将軍・徳川家治の死でした。家治は祖父の8代将軍・徳川吉宗から期待を受け、直接帝王学を学んだ将軍。田沼意次を側用人、老中として重用し、治世を行いました。この時代は田沼時代とも言われ、意次は米を中心とした重農主義から重商主義への転換を図り、貨幣経済中心の国づくりを進めました。これにより、貨幣経済が発展して歌舞伎や浮世絵などの江戸文化が花開き、蔦重がこの時代に活躍できたことは意次のおかげとも言えるでしょう。一方、賄賂が横行した負の面もあり、意次は賄賂政治の代名詞のようにも言われています。また、この時代は天明の大飢饉や利根川の決壊による大洪水といった天災に見舞われ、市中が混乱し、幕府の財政を悪化させる要因にもなりました。そのため、市井の意次に対する評価は悪く、現在でも賄賂政治家と批判されることが多いですが、一方で経済政策の先駆者として高く評価されることもあります。今回の31話では利根川が決壊し、江戸市中が大洪水に見舞われて大混乱していく様子が描かれ、意次に対する怨嗟の声が広まっていました。そんな中、意次の大きな後ろ盾だった家治が死去。意次は老中辞任に追い込まれました。家治の死は毒殺の可能性を匂わすように描かれ、家治は死に際に黒幕として疑われる一橋治済の胸ぐらをつかみ、「よいか、天は見ておるぞ。これからは余も天の一部となる。余が見ておること、ゆめゆめ忘れるな」と凄みながら死んでいくシーンが印象的でした。そして、もう一つの死が、小田新之助の妻・ふくの死でした。

日本3大暴れ川「坂東太郎」の氾濫が飢饉に追い打ち

坂東太郎(利根川)の決壊による水害は、飢饉で困窮していた市民の生活をさらに追い詰めます。そんななか、蔦重は新之助夫妻のもとを訪れ、赤ん坊の命綱となる母乳が途絶えぬように米を届けます。これにより、妻・ふくの母乳は出続け、自分の子どもだけでなく食べ物に困って乳が出なくなっていた母親たちに代わり、何人もの赤ん坊に自分の乳を与えていました。ふくは元吉原の遊女であり、新之助と足抜けをした身。「人に身を差し出すのは慣れているから」と乳を与え続ける姿は、まるで菩薩のようでした。しかし、「あの家には米があるんじゃないか」という噂を聞いた流民に襲われ、理不尽に命を奪われました。その犯人もまた幼子を抱えながら、困窮していた父親。その犯人を見た新之助は、蔦重の差し入れた米がなければ自分も同じことをしたかもしれないと思い、「俺はどこの何に向かって怒ればいいのだ!」と怒りのやり場を失い、悲嘆していきます。振り返ると、ふくは常に「市井の代弁者」のように描かれてきました。今回も、意次が推し進めた「貸金会所制度」に対する誤解を解こうとする、田沼びいきの蔦重に向かい、「(田沼は)考えているふりをしているだけさ。だって家主は金を出せと言われたら家賃を上げるさ。米屋は米の値を上げるし、油屋は油の値を上げる。庄屋は水呑百姓からもっと米をとる。吉原は女郎からの取り分を増やすだろうね。つまるところ、つけを回されるのは私らみたいな地べたをはいつくばっているやつ。世話になってる身で偉そうで悪いけど、それが私が見てきた浮世ってやつなんだよ」と、市井の声を代弁します。その浮世が今後どのように変わっていくか、そして家治の死、田沼政治の終焉が蔦重にどんな影響を及ぼすか―。べらぼうの物語も、大きな転換期に入ってきました。

画像

松平定信 出典 国書データベース

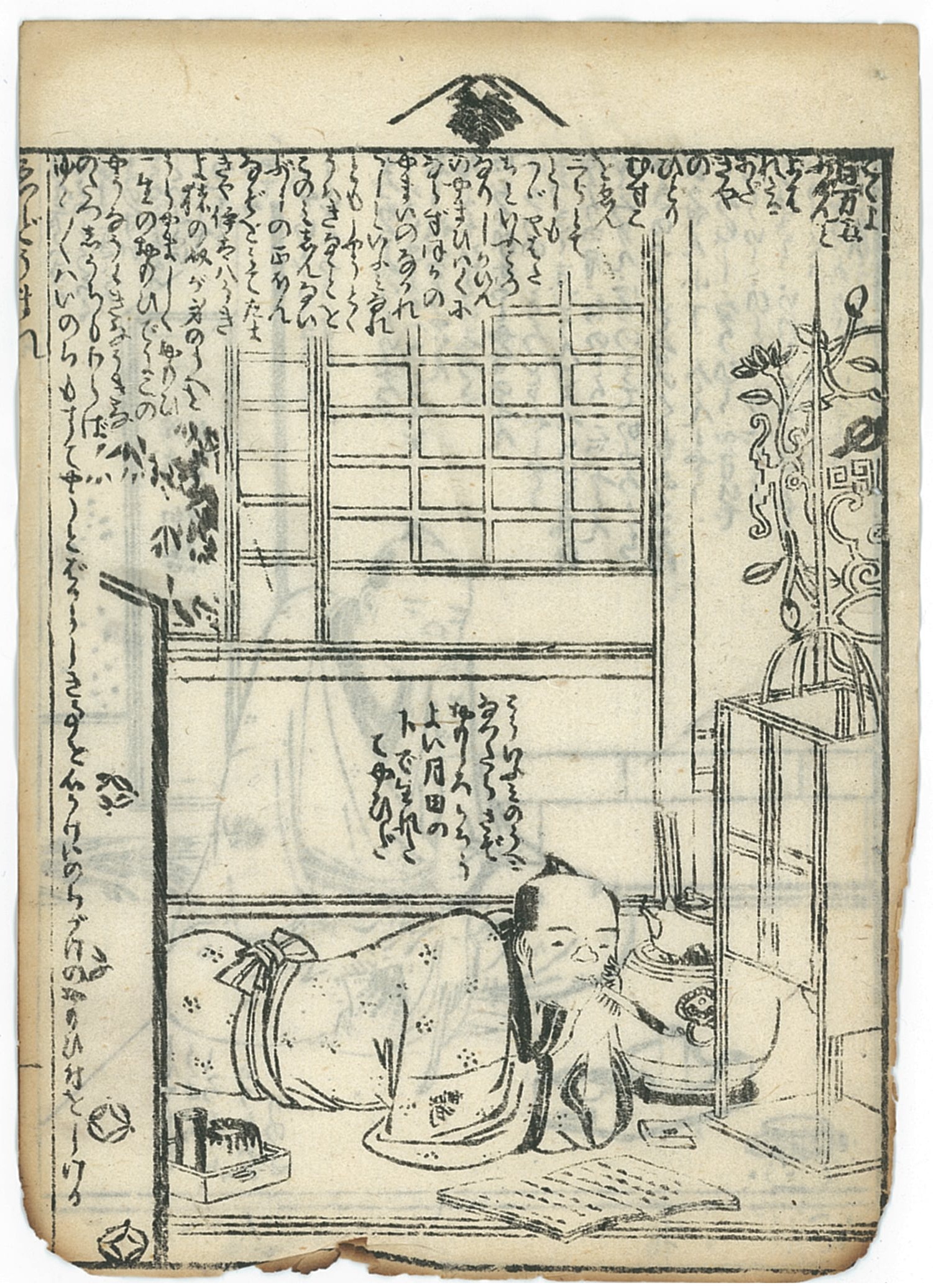

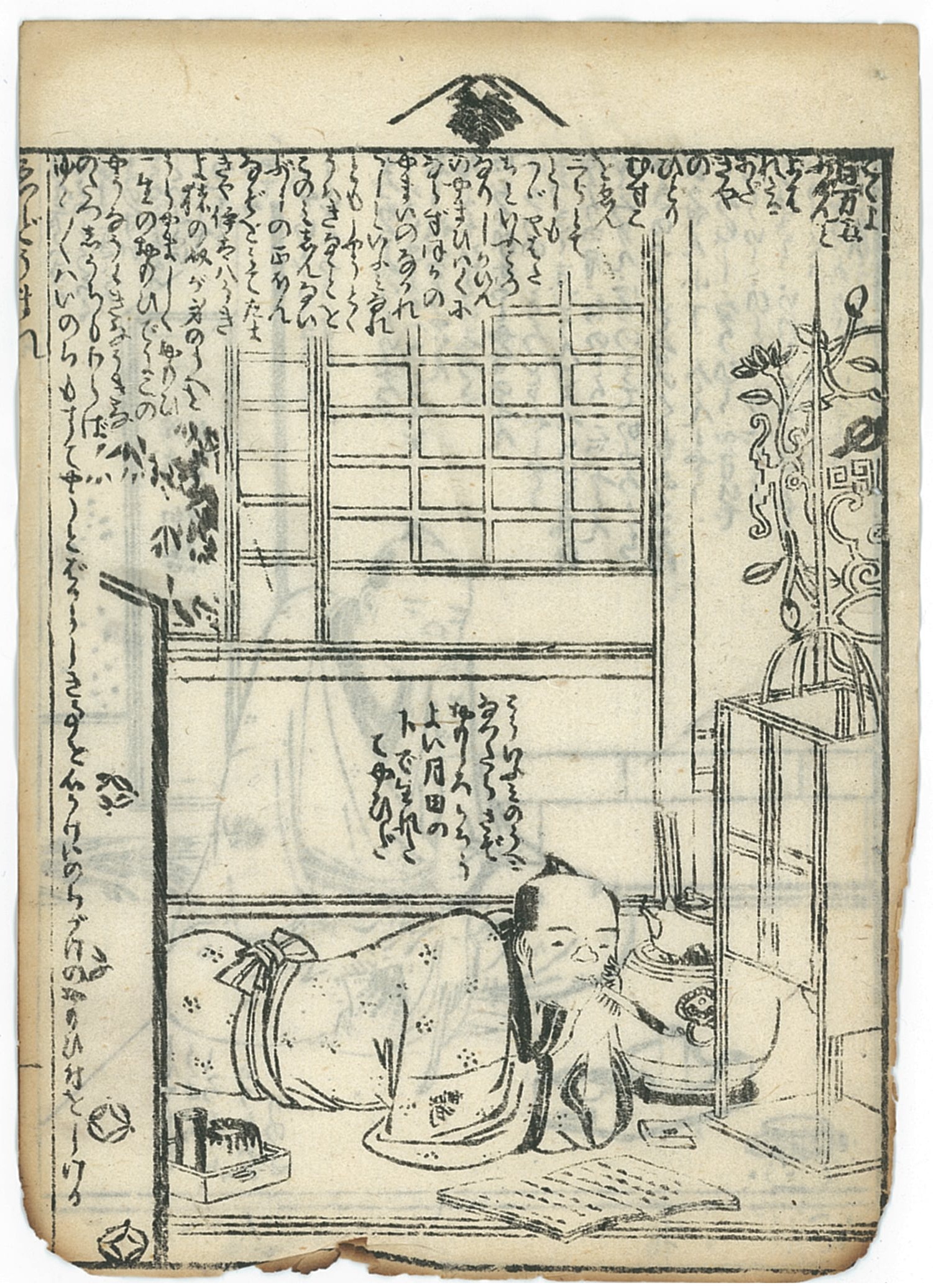

喜多川歌麿が師匠・鳥山石燕のもとに―。大河ドラマ「べらぼう」30話では、歌麿が辛い過去の幻影に苦しめられる様子が描かれました。ドラマでは、歌麿が「人まね歌麿」として噂になり、その存在が認知され始めたことから、蔦重は“今が歌麿の売り時”と判断。この頃、黄表紙の流行により絶好調だった蔦重は、さらなる一手として入銀一分で狂歌を絵本に載せられる「入銀狂歌絵本」という企画を推し進めており、その絵師に歌麿を抜てきし、北尾重政そっくりの絵を依頼しました。その絵が大好評で、ますます「人まね歌麿」の名が上がったことから、いよいよ飛躍の時が来ていると判断した蔦重は、次は歌麿ならではのオリジナルの絵を描くことを強く促します。ところが、幼少期のトラウマが蘇り、歌麿は大スランプに。歌麿の母は下級遊女で、堕胎しようとしても降ろすことができず、生まれてきた歌麿は幼少期から母や母の愛人から虐待を受けながら育ってきました。そして、明和の大火のとき、歌麿は建物の下敷きになった母を見捨てて逃げたという過去をもっています。その母や母の愛人が、絵を描くたびに亡霊となって現れ、歌麿を苦しめます。そしてついに、母の亡霊に「人殺しの絵なんて誰が見てえんだって言われるんだよ」と、蔦重に苦しい心の内を吐露します。そんなとき、幼少の歌麿に絵を教えた妖怪画の巨匠・鳥山石燕が耕書堂を訪ねてきます。

蔦重は石燕に、歌麿が亡霊に苦しむなかで描きながら黒く塗りつぶした絵を見せます。すると、石燕はじっと見て「妖が塗り込まれておる。そ奴らはここから出してくれ、出してくれとうめいておる。閉じ込められ、怒り悲しんでおる」と感想を述べます。そして、「三つ目(歌麿)、なぜかように迷う。三つ目の者にしか見えぬものがあろうに。絵師はそれを写すだけでいい。その目にしか見えぬものを現わしてやるのは、絵師に生まれついた者の務めじゃ」と励まします。そこで、歌麿は涙を浮かべながら「弟子にしてくだせえ。俺の絵を描きてえんです。おそばにおいてくだせえ」と話し、ついに蔦重のもとを去ることになりました。一方、政治の世界では、田沼意次のライバル、松平定信が幕府の中枢へ復活。松平定信は8代将軍・徳川吉宗の孫で将軍の座にも近い存在だったものの、意次の画策により幕命として白川藩主・松平定邦の養子に出され、幕府の中枢から遠ざけられていました。そのため、今後は田沼意次VS松平定邦の戦いから目が離せません。そして、その戦いは蔦重に大きな影響を及ぼします。それが、今後の最大の見どころになりそうです。

大河ドラマ館にてイベントが決定いたしました。

「江戸文化体験デー」

日時:8月24日(日)

10:30~16:30 ※入退場自由

・浮世絵に関する講演

・木版画制作実演

・講演「歌麿と栃木」

・木版摺り体験ワークショップ

開催場所:

台東区民会館9階 特別会議室(大)

※大河ドラマ館と同じフロア

浅草駅からすぐに会場となりますので

是非、この機会にお越しください。

Image: Edo-style glossy birch ware. Source: Ukiyo-e Cafe Tsutaju Collection

In episode 29 of the historical drama “Berabou,” Tsutae and Tanuma Okitsugu’s decision to avenge Tanuma Okitsugu made significant progress. Tanuma Okitsugu’s team, led by Hirachika Tosaku, who was investigating Ezo, obtained a secret ledger from the Matsumae domain. This ledger was proof that the Matsumae domain was enriching itself through smuggling, and Hirachika Tosaku barely escaped with his life to smuggle it back. The late Ikitsugu was determined to obtain this ledger even at the cost of his own life, and Okitsugu, carrying out Ikitsugu’s wishes, begins working in earnest to confiscate Ezo from the Matsumae domain. Meanwhile, Tsutae proposes to playwrights and artists that he wants to create a humorous yellow-covered book using the image of the hand towel man brought by Kitao Masanori in the previous episode. First, Masatora’s wife, Tei, Koikawa Harumachi, Meiseido Kisanji, Ota Nanpo, and Oda Shinnosuke gathered around his draft and read it through, but the reviews were mixed. Tei said, “I don’t understand what’s so interesting about this story. It’s about a young man from the countryside who gets deceived in Edo. And what’s more, he’s unworldly, so I feel sorry for him for being deceived…” Shinnosuke also pointed out, “I’m also troubled by the idea of coming to Edo to make a name for himself. Nowadays, the only people coming to Edo from the countryside are starving refugees.” This forced him to start over from scratch, and a disheartened Masatora announced, “I’m quitting,” and left the room.

The birth of Edo’s most popular mascot, “Yasujiro”

The hint that helped him get out of this predicament came from a comment by Tsuruya Kiemon: “That drawing looks a bit like Sano-sama.” Indeed, the face of the man on the hand towel closely resembles that of Sano Masayoshi, who is seen as earnest, hard-working, and pitiful. Therefore, Tsutaju suggested making the protagonist a fool, the only son of a wealthy man who has never had anything but the easy life. Based on this suggestion, Masatora and his friends reunited and brainstormed ideas, resulting in the creation of “Edo-mare Uwaki no Kabayaki,” a yellow-covered novel that would become Santo Kyoden’s (Kitao Masayoshi) masterpiece. Tsutaju then visited Daresode, who had lost his mind and become a shell of his former self, and read him his newly completed story. In the story, the protagonist, Tsutajuro, falls in love with a prostitute named Ukina and strives to become her mistress. Daresode finally bursts into laughter at the man’s ridiculous lifestyle, full of vanity and delusions. So Tsutae says, “The only way I can get revenge is to bring back your smile, which Sano stole from you. That’s all I have.”

This line is really cool, isn’t it? I’m sure many viewers were touched by it.

画像

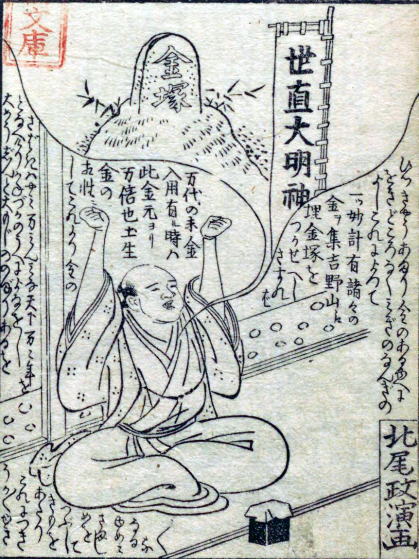

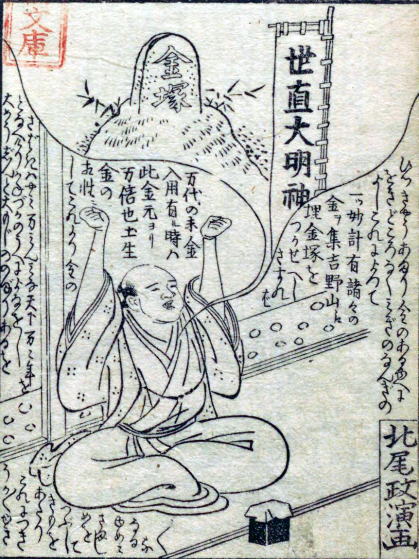

田沼意知がついに死去―。大河ドラマ「べらぼう」28話では、冒頭から前話の続きとなる刀傷事件が描かれ、それから数日後、看病する実父・意次に看取られながら、意知は帰らぬ人となりました。意知を襲った佐野政言も切腹が命じられ、田沼時代の終焉を予感させる大事件となりました。後日、蔦重たちが市中を進む意知の葬列を見守っていると、「天罰だ!」と叫びながら石を投げる大工姿の男が現れます。その叫びに同調した群衆からも、田沼政治に対する不満の声とともに棺や駕籠に向けて石が投げつけられます。そんななか、誰袖が棺を守ろうと駆け出しますが、容赦なく石が飛び交い、誰袖の額にも石が直撃。救出した蔦重に向かい、「仇を討っておくなんし!」と訴える姿が描かれました。田沼政治に対する不満を強める原因となった天明の大飢饉は、江戸三大飢饉の一つにも数えられ、全国で90万人以上の餓死者を出したと言われています。その怨嗟の声が田沼親子に向かったわけですが、米の不作の原因となる天候不良も浅間山の噴火も、田沼親子の責任ではありません。また、この時期は前話で蔦重が意知に提案したように、幕府が大坂で集めた米を江戸に送り、安値で払い下げるなどの政策が実り、米価が一時的に安定していました。これは田沼政治の功績と評価できそうですが、民衆は逆に「佐野様が田沼の息子を斬ったから、米の値が下がった」と信じ、「佐野世直大明神」として意知を殺した佐野政言を英雄としてまつってしまいます。これを見た田沼びいきの蔦重は「斬られた方が石投げられて、斬った方が拝まれるってのは…」と思い悩みます。そして、誰袖を励ますためにも仇討の方法を考えますが、政言が切腹した今、仇討の相手がいません。

そこで蔦重が考えたのが、意知の死をもとに政言を悪役として描いた黄表紙です。しかし、相談した書物問屋の須原屋市兵衛からは「ご公儀のことは本のネタにしちゃあならねえ。間山が火を噴くのも、米の値段が下がらねえのも田沼様のせい。佐野は天に代わって田沼様を成敗した。世の中はそういう筋書きをたてたんだ」と反対されます。そして、飢えに苦しんだ人々の気持ちを変えることは簡単にできないことを悟ります。一方、誰袖が身請け先として囲われていた土山宗次郎の屋敷では、誰袖が白い着物に身を包み、一心不乱に藁を打つ呪詛を行っていました。そんな姿を見た蔦重は何もできず、彼女を救う妙案も浮かびません。そんな折、北尾政寅が蔦重のもとを訪ね、手拭合のデザインを見せます。その中の一つ、暖簾の隙間から男がのぞき込んでいるデザインを見て「こいつなら、できるかもしんねえ。こいつならもう一度あいつ(誰袖)を笑わせられるかもしんねえ」と笑みを浮かべます。これが蔦重にどんなヒントを与え、どんな秘策を思いついたのかは今後の楽しみです。一方、田沼意次も息子を死に追いやった刀傷事件の黒幕に一橋治済がいることに気づきます。そして、息子の無念を晴らすため、息子のやり残した仕事を引き継ぎ、完成させることで仇討とすることを決意。こちらの仇討もどうなるか、目が離せません。