【大河ドラマ~べらぼう】第27話

米価高騰が収まらず、田沼政権がまずます窮地に!

そして田沼意知に刃が向けられ、花魁・誰袖は、蔦重は…

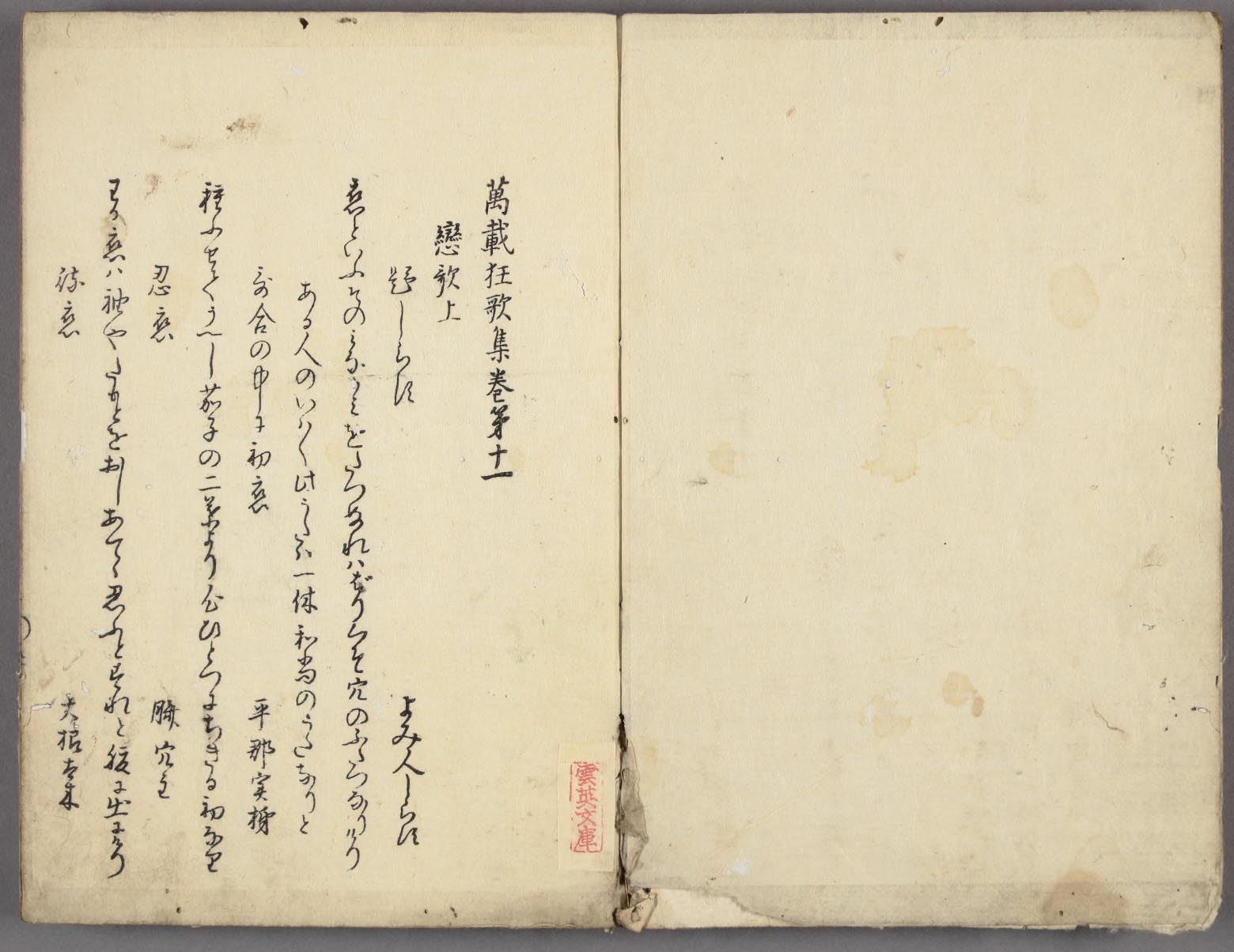

画像

万歳狂歌集(出典 浮世絵カフェ所蔵)

米価の高騰が止まらない―。大河ドラマ「べらぼう」27話での話です。前話では、田沼意知が江戸への自由な米の持込と販売を許可するため、株仲間制度の改案を献策。適正価格の米の流入により、投機目的で米を買い占めていた商人たちも米を放出せざるをえなくなるはずと、米穀売買勝手令を公布しました。

しかし、逆に米商人以外の多くの商人が米を買いあさる結果となり、事態はさらに悪化。田沼政権はその責任を問われました。現在、令和の米騒動は備蓄米の放出により落ち着きを取り戻しつつあるように見えますが、この先の不安は消えていません。今後、日本の米政策をどのようにしていくべきか、ドラマで描かれた内容も大きな参考になりそうです。一方、田沼意知の身請けを待ち望んでいた誰袖も、米騒動により身請け話が遅々と進まず、心の晴れない日々を過ごしていました。

意知は「米の値が下がるまでは遊興を控えなければならない」と、しばらく吉原通いを慎まなければならないというのです。

多賀袖が詠った

「わすれんとかねて祈りし紙入れの などさらさらに人の恋しき」

は万歳狂歌集に掲載されるほどの名句です。その句に絆された意知は勘定組頭の土山宗次郎の名で、誰袖を身請けすることを決断。(史実では土山宗次郎が不法行為で得た収入で多賀袖を実際に身請けする)

ドラマでは武家の女性の衣装に身をつつみ、幸せそうな誰袖が描かれていましたが、彼女の幸せに終止符を打つ、悲劇が迫っていました。

【佐野政言の刀傷事件】

田沼意次は当時、10代将軍・家治の信任を背景に絶対的な権勢を誇っていましたが、一方

で田沼家に恨みをもつ者も多くいました。その結果、佐野政言と田沼意知の刀傷事件が起

こり、跡取り・意知を失った田沼意次の権勢も衰えていくことになります。佐野家は徳川

家の譜代の家柄で、代々「番士」として江戸城の警護を担ってきた旗本です。このように

由緒ある家ではあるものの、知行は低く、経済的に厳しい境遇にありました。そこで、佐

野政言の父・政豊はべらぼう第6話にて、田沼家がかつては佐野家の家臣筋であったとい

う経緯を示す家系図を持ち出し、立身出世を意次に願い出ていました。しかし、その願い

は裏切られ続け、27話では政言が田沼家に不信感をもつさまざまな事件が描かれた末に、

政言が意知に向かって抜刀するシーンまで描かれました。この結果、やがて田沼家は没落

していきますが、誰袖はもちろん、史実では蔦重にも大きな不運をもたらすことになりま

すので、この先の展開が見逃せません。また、米政策についても、27話では蔦重が少し躍

動します。蔦重は田沼家を訪れ「幕府が米を買い取り、そのままの価格で民に販売する」

ことを提案します。しかし、意知は「武士が商売まがいのことを…」と難色を示します。

これに対して、蔦重は「食うことに精一杯になれば、本はがまん、普請はあきらめよ、湯

は10日に一度、床屋もいいとなる。そうやってどんどん金の巡りが悪くなる。その流れを

断ち切る。これは商いではなく、政でございます」と説得します。この考えは、現在の消

費税減税策につながる発想だと、個人的に思いました。消費税は消費マインドを冷やし、

金の巡りが悪くなる。だから、この流れを断ち切るために消費税を減税すべきだ。現在、

参議院選挙の争点との一つとして、このように主張する政党があります。消費マインドを

活性化させると景気はよくなり、結果的に税収も増えていくのか―。大河ドラマなどを通

して歴史を見直すと、そのヒントが見えてくるかもしれませんね。