【大河ドラマ~べらぼう】第20話

鳥居清長の「雛形若菜初模様」松葉屋の瀬川

出典 東京国立博物館

蔦重と太田南畝との出会いが狂歌集や狂歌絵本につながる

いけいけどんどん耕書堂

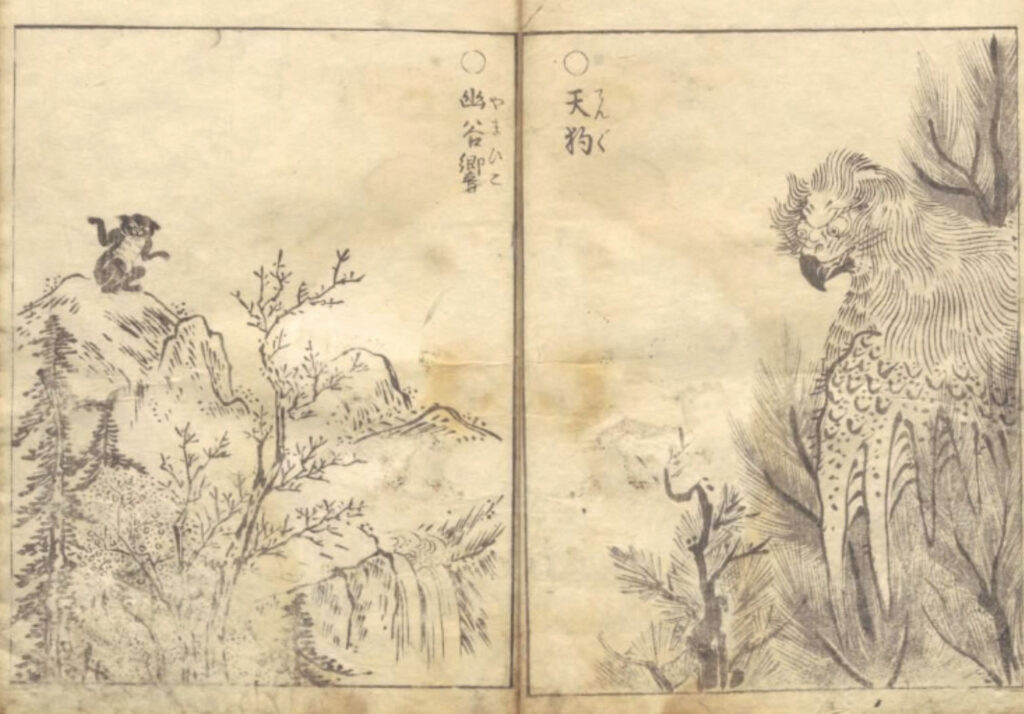

江戸時代を代表する文化人の一人、大田南畝との出会いをきっかけに、蔦重が狂歌の世界に―。狂歌とは和歌の形式の中に社会風刺や皮肉をこめた文芸で、蔦重の時代には浮世絵などの挿絵が添えられた狂歌本が誕生。天明年間(1781年~1789年)に大流行し、大田南畝など数多くの狂歌師が活躍しました。大河ドラマ「べらぼう」20話では、蔦重と大田南畝の出会いが描かれ、南畝の軽快なトークや発想力、さらに南畝の誘いで見学した狂歌の会ですっかり狂歌に魅せられた蔦重は、狂歌を流行らせることを決意します。一方、長く続いた耕書堂VS地本問屋連合との戦いにも大きな進展がありました。これまで、蔦重は市中の地本問屋との取引から仲間外れにされていたため、耕書堂発行の本は江戸市中に出回ることはありませんでした。ところがある日、喜三二の「見徳一炊夢」の仕入れを求める地本問屋が現れます。驚く蔦重が「仲間内に対しては大丈夫なのか」と問うと、「今年一番の評判の本を置いてねえってのは、本屋としてマズいでしょって、言い訳ができんだろ」と言うのです。要するに「言い訳さえ立てば、耕書堂の本を扱ってもらえる」というわけです。ここに勝機を見出した蔦重は、ある大胆な戦略に踏み切ります。

当時、美人画で絶頂期を迎えていた浮世絵師の鳥居清長が絵師を務め、ライバル店で大店の西村屋が発行する錦絵「雛形若菜初模様」が江戸市中で人気を博していました。そこで、蔦重は鳥居清長の画風にそっくりな花魁の錦絵を喜多川歌麿に描かせ、一字違いの「雛形若葉初模様」と題して、吉原を訪れる旦那衆に営業。しかも絵師がまだ無名だった歌麿だったため、西村屋の半分の入銀(本などの購入を希望する者から集める予約金)で販売したため、耕書堂に乗り換える旦那衆が続出しました。これを見た市中の中小の地本問屋達はビジネスチャンスを活かすため、大店たちに耕書堂との取引を認めるよう詰め寄ります。これにより取引が認められ、耕書堂は正式に江戸市中の本屋と取引ができるようになりました。著作権のある現代では考えられないことですが、ドラマで描かれる耕書堂VS地本問屋連合では、このようなずる賢い戦略が次々と繰り広げられています。今回の20話では、怒った西村屋が蔦重を責めた際、蔦重が「汚ねえやり方もありだって教えてくれたのは、西村屋さんですから」と言い返しました。このシーンを見て、スカッとした視聴者は多いのではないでしょうか。

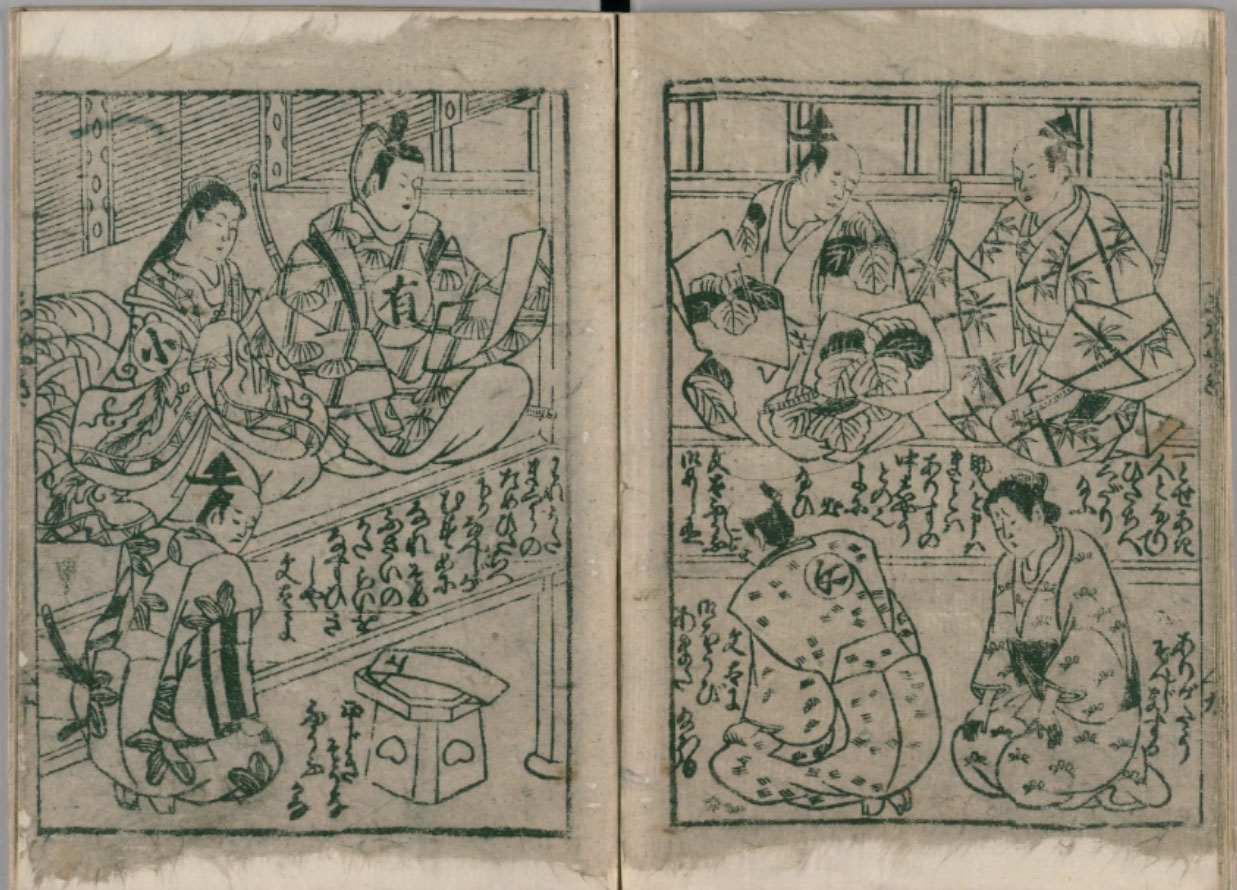

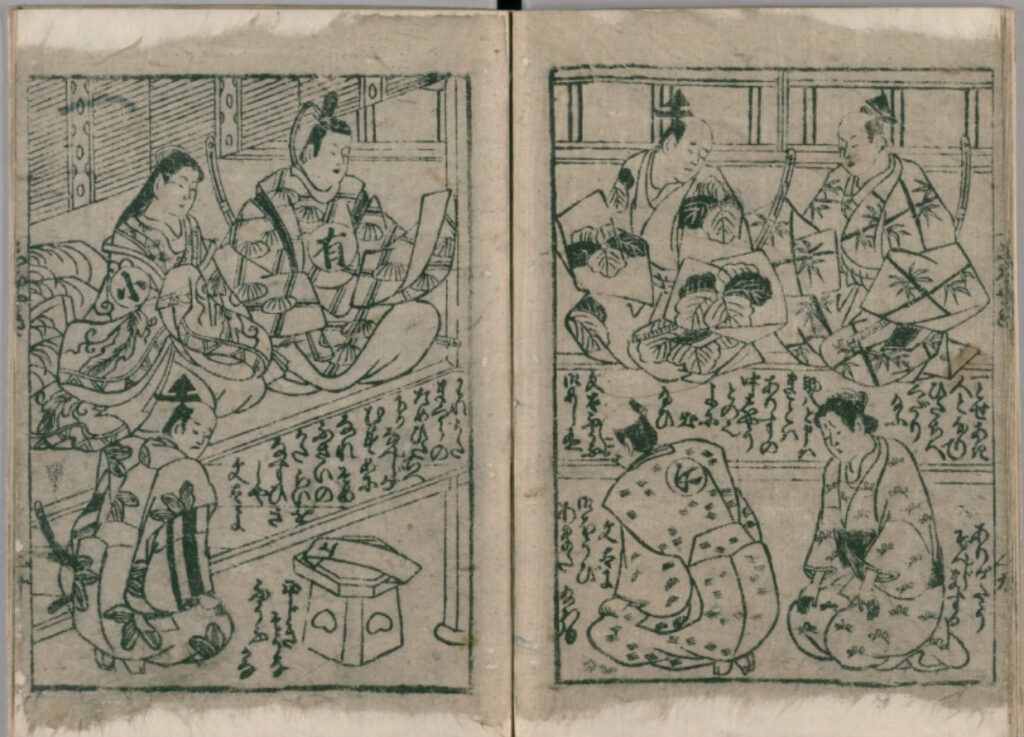

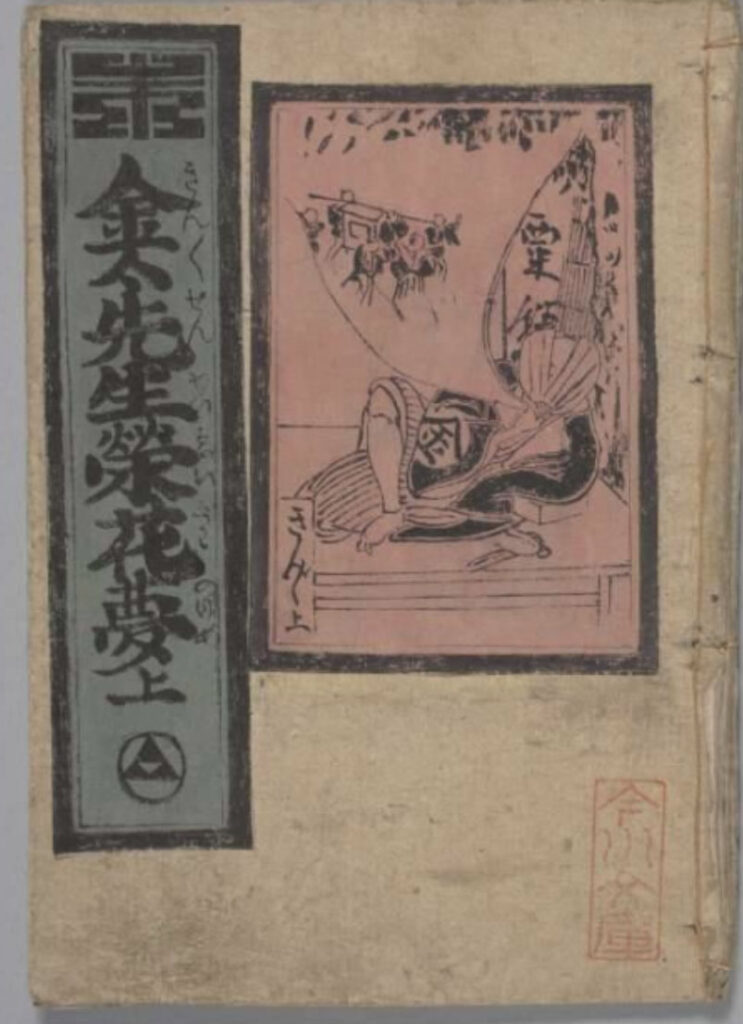

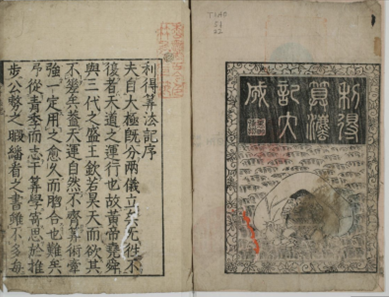

寝惚先生文集 太田南畝作

天明狂歌ブームをつくった名作。太田南畝は狂歌の中興の祖とよばれる