天保六年新吉原仮宅場所一覧 (てんぽうろくねんしんよしわらかりたくばしょいちらん)

制作年:天保6年(1835)

作者:歌川国直/画

版元:蔦屋重三郎Ⅲ版 浅艸雷神門内店

新吉原仮宅場所一覧

江戸時代(通算260年)における大火の発生は、約90件と記録されている。3年に1度は江戸の町の大半が大火に見舞われたのである。そのたびに新吉原は臨時営業で仮宅として近隣に間借りして営業を続けた。岡場所と区別するために幕府公認の証文と看板を掲げて営業を続けたという。意外なことだが仮宅はむしろ利便性が高まって客が増えたという。郭内の出火原因のほとんどは女郎の放火であった。死罪は免れない大罪だが、そこまでしてでも廓をでたい女郎は後を絶たなかった。

江戸三大大火として知られる火災がある。

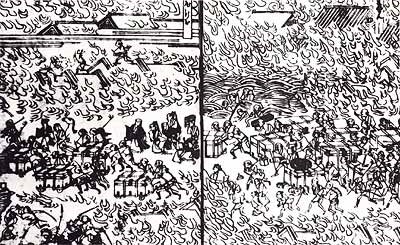

明暦の大火

明暦3年(1657)正月18日本郷丸山本妙寺から出火した。振袖を本妙寺で焚き上げしたところ、飛火して大火になったことから振袖火事ともいわれる。

出火によって江戸城本丸、ニノ丸、三ノ丸はじめ武家邸500余、寺社300余、倉庫9,000余、橋梁61を焼失、死者10万余人ともいわれ、江戸時代最大の大火となった。復興では防火を優先した都市づくりがなされた。

明暦の大火の絵

「写真図説日本消防史」より

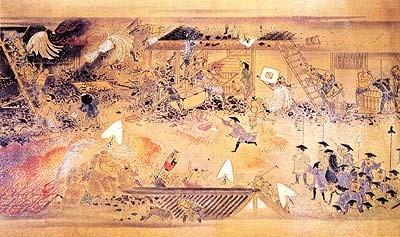

明和の大火

明和9年(1772)2月29日、目黒行人坂大円寺から出火し、麻布、芝から日本橋、京橋、神田、本郷、下谷、浅草と下町一円を焼失し、死者は数千人にも及んだといわれる。別名行人坂火事。

「写真図説日本消防史」より

文化の大火

文化3年(1806)3月4日芝車町から出火し、日本橋、京橋、神田、浅草に延焼した。武家邸80余、寺社80余、500余町が焦土となり、死者は1,200余人といわれる。別名車町火事、あるいは丙寅火事ともいわれる。

明暦・明和・文化の大火の3つが江戸三大大火といわれている。

絵の左下に板元として「浅艸雷神門内 蔦屋重三郎」の名が記されるが、これは3代目蔦屋重三郎のこと。天保6年正月25日、角丁より出火した火災により新吉原遊廓は全焼し、本図はその仮宅の案内図である。浅草寺を中心に、吉原、隅田川を俯瞰(ふかん)した図で、まるでヨーロッパの港のように道が婉曲(えんきょく)している。細部に目を凝らすと、町家の屋根の上に、妓楼の規模を示す記号と、楼主の名が記されている。

「吉原細見の世界Ⅲ前編」:3代目蔦重による仮宅案内図。天保 6 年正月25 日、角町より出火した火災により新吉原遊廓は全焼した。町家の屋根の上に、妓楼の規模を示す記号と、楼主の名が記されている。左側の吉原遊郭の地にも妓楼の記号・名が記され、吉原外に行かないで新吉原内において仮宅営業をした店もあった点がわかる。

仮宅は、本所・深川地区にも設けられたが、本図では山の宿、花川戸など台東区内に限定して描かれている。

参考資料

・台東区立図書館・消防防災博物館