蔦重の世界に浸り浮世絵を眺めながら

こだわりコーヒーが飲めるカフェ

- 浅草 吉原 浮世絵カフェ 蔦重 -

大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」の主人公である蔦屋重三郎は新吉原大門前の五十間通り左側に店を構えていました。

浮世絵カフェは台東区千束4丁目11番地と蔦屋重三郎が耕書堂のほぼ発祥地に所在します。正確な場所は不明ながら「吉原細見」の地図を見る限り、浮世絵カフェのある場所が耕書堂のあった場所の近くだと推測されます。

浮世絵カフェでは耕書堂が扱っていた書籍や浮世絵を展示販売します。蔦重と絵師・戯作者の北尾重政・恋川春町・朋誠堂喜三二・山東京伝・歌麿・写楽・北斎たちがつくった江戸時代の「オリジナル」和書や、浮世絵を常時30~作品ほど展示します。あわせて現代摺師彫師の作品を展示販売します。江戸時代から変わらない伝統技術を継承している本物の手摺木版画を見て、触って購入できます。

入館無料です。浮世絵カフェは名前そのままで、浮世絵を愉しみながらおいしいカフェタイムを過ごしていただく店舗です。ハンドドリップ珈琲や自然栽培のお茶とあわせて本物の「手摺木版画」の世界を体験してください。

ニュース

浮世絵今昔~コラム

- 【大河ドラマ~べらぼう】第48話 2025年12月17日

死の間際まで、書をもって世を耕し続けた蔦屋重三郎の最期 画像 山姥と金太郎・盃画:喜多川歌麿出典:国立文化財機構所蔵品統合検索システム 大河ドラマ「べらぼう」がついに最終回を迎え、蔦重の最期の時が描かれました。最終回でとくに印象的だったのは、仲間たちの出世作を予見させる、さまざまなリクエストを行うシーンでした。最初のリクエストは、滝沢瑣吉(曲亭馬琴)に対するものです。旅先で耳にした「黄表紙ってのは、すっと終わってしまう」という黄表紙ファンの声をヒントに、長編読み物の制作を依頼します。 さらに、同席していた十返舎一九には、誰でも笑える物語を書くよう求めます。これらはいずれも、曲亭馬琴の『南総里見八犬伝』、十返舎一九の『東海道中膝栗毛』といった後のヒット作を予見させるリクエストでした。また、自らの死を予感して仲間を集めた場面でも、蔦重は「死後に、『あいつは本を作り続けた。死の間際まで書をもって世を耕し続けた』と言われたい」と語り、集まった仲間一人ひとりに最後の願いを託します。山東京伝には「人の性分によって国が分かれた諸国巡りの話=『和荘兵衛後日話』」を、勝川春朗(葛飾北斎)には「音が聞こえてきそうな狂歌集の景色の絵=狂歌絵本『柳の糸』の中の一図『江島春望』」を、朋誠堂喜三二には、蔦重自らが創作した黄表紙『身体開帳略縁起』の手直しなどを依頼します。このほか、脚気で倒れる前に本居宣長のもとを訪ねるシーンも印象的でした。宣長の来訪者記録にも蔦重の名が残っているそうですが、ドラマでは、儒学にはない和学の精神としての「もののあはれ」を江戸に届けたいと訴えます。これは、日本文学の本質として「もののあはれ」の思想を広めた本居宣長の活動を先取りする描写となっていました。そして、最も印象に残ったのは、終生のパートナーである喜多川歌麿が、「こうきたか、というのを描いてほしい」という蔦重のリクエストに応えて描いた絵を見せる場面でした。 歌麿の絵は、山姥と金太郎をモチーフにした「山姥と金太郎・盃」でした。そこに描かれている山姥は恐ろしい鬼婆ではなく、美しい母親として無邪気な子どもを慈しんでいます。歌麿は蔦重に向かって、「これは、おっかさんの種なんだよ。金太郎が俺でさ。おっかさんとこうしたかったってのを、二人に託して描いてみようと思って…」と語ります。母親の亡霊に苦しんできた歌麿の過去を知る蔦重は、思わず「お前、大事ねえのか」と尋ねますが、歌麿は「この先、見たくねえか。この二人がこの後、どうなっていくのか」と返します。そして蔦重が「見てえ」と答えると、歌麿は蔦重の肩に手を置き、「なら、死ぬな」と言います。この言葉は、脚気に苦しみ、死が間近に迫る蔦重を力強く励ます、最高の一言だったと言えるでしょう。そして迎えた最期。蔦重の夢枕に立った巫女姿の九郎助稲荷から死を告げられた蔦重は、「午の刻に迎えが来る」と語り、みの吉の知らせを受けた仲間たちが次々と蔦重のもとへ集まってきます。午の刻を告げる鐘が鳴ると同時に蔦重は息を引き取りますが、大田南畝の「呼び戻すぞ! 蔦重~、俺たちは屁だー!!」という絶叫とともに、皆が一斉に立ち上がり、屁踊りを始めます。すると一瞬、蔦重が死の淵から目を覚まし、「拍子木……、聞こえなぇんだけど」と言葉を発して、物語は幕を閉じました。最後のオチは実に「べらぼう」らしく、これまでの大河ドラマにはなかった異色のエンディングだったと思います。More

死の間際まで、書をもって世を耕し続けた蔦屋重三郎の最期 画像 山姥と金太郎・盃画:喜多川歌麿出典:国立文化財機構所蔵品統合検索システム 大河ドラマ「べらぼう」がついに最終回を迎え、蔦重の最期の時が描かれました。最終回でとくに印象的だったのは、仲間たちの出世作を予見させる、さまざまなリクエストを行うシーンでした。最初のリクエストは、滝沢瑣吉(曲亭馬琴)に対するものです。旅先で耳にした「黄表紙ってのは、すっと終わってしまう」という黄表紙ファンの声をヒントに、長編読み物の制作を依頼します。 さらに、同席していた十返舎一九には、誰でも笑える物語を書くよう求めます。これらはいずれも、曲亭馬琴の『南総里見八犬伝』、十返舎一九の『東海道中膝栗毛』といった後のヒット作を予見させるリクエストでした。また、自らの死を予感して仲間を集めた場面でも、蔦重は「死後に、『あいつは本を作り続けた。死の間際まで書をもって世を耕し続けた』と言われたい」と語り、集まった仲間一人ひとりに最後の願いを託します。山東京伝には「人の性分によって国が分かれた諸国巡りの話=『和荘兵衛後日話』」を、勝川春朗(葛飾北斎)には「音が聞こえてきそうな狂歌集の景色の絵=狂歌絵本『柳の糸』の中の一図『江島春望』」を、朋誠堂喜三二には、蔦重自らが創作した黄表紙『身体開帳略縁起』の手直しなどを依頼します。このほか、脚気で倒れる前に本居宣長のもとを訪ねるシーンも印象的でした。宣長の来訪者記録にも蔦重の名が残っているそうですが、ドラマでは、儒学にはない和学の精神としての「もののあはれ」を江戸に届けたいと訴えます。これは、日本文学の本質として「もののあはれ」の思想を広めた本居宣長の活動を先取りする描写となっていました。そして、最も印象に残ったのは、終生のパートナーである喜多川歌麿が、「こうきたか、というのを描いてほしい」という蔦重のリクエストに応えて描いた絵を見せる場面でした。 歌麿の絵は、山姥と金太郎をモチーフにした「山姥と金太郎・盃」でした。そこに描かれている山姥は恐ろしい鬼婆ではなく、美しい母親として無邪気な子どもを慈しんでいます。歌麿は蔦重に向かって、「これは、おっかさんの種なんだよ。金太郎が俺でさ。おっかさんとこうしたかったってのを、二人に託して描いてみようと思って…」と語ります。母親の亡霊に苦しんできた歌麿の過去を知る蔦重は、思わず「お前、大事ねえのか」と尋ねますが、歌麿は「この先、見たくねえか。この二人がこの後、どうなっていくのか」と返します。そして蔦重が「見てえ」と答えると、歌麿は蔦重の肩に手を置き、「なら、死ぬな」と言います。この言葉は、脚気に苦しみ、死が間近に迫る蔦重を力強く励ます、最高の一言だったと言えるでしょう。そして迎えた最期。蔦重の夢枕に立った巫女姿の九郎助稲荷から死を告げられた蔦重は、「午の刻に迎えが来る」と語り、みの吉の知らせを受けた仲間たちが次々と蔦重のもとへ集まってきます。午の刻を告げる鐘が鳴ると同時に蔦重は息を引き取りますが、大田南畝の「呼び戻すぞ! 蔦重~、俺たちは屁だー!!」という絶叫とともに、皆が一斉に立ち上がり、屁踊りを始めます。すると一瞬、蔦重が死の淵から目を覚まし、「拍子木……、聞こえなぇんだけど」と言葉を発して、物語は幕を閉じました。最後のオチは実に「べらぼう」らしく、これまでの大河ドラマにはなかった異色のエンディングだったと思います。More - 【大河ドラマ~べらぼう】第47話 2025年12月17日

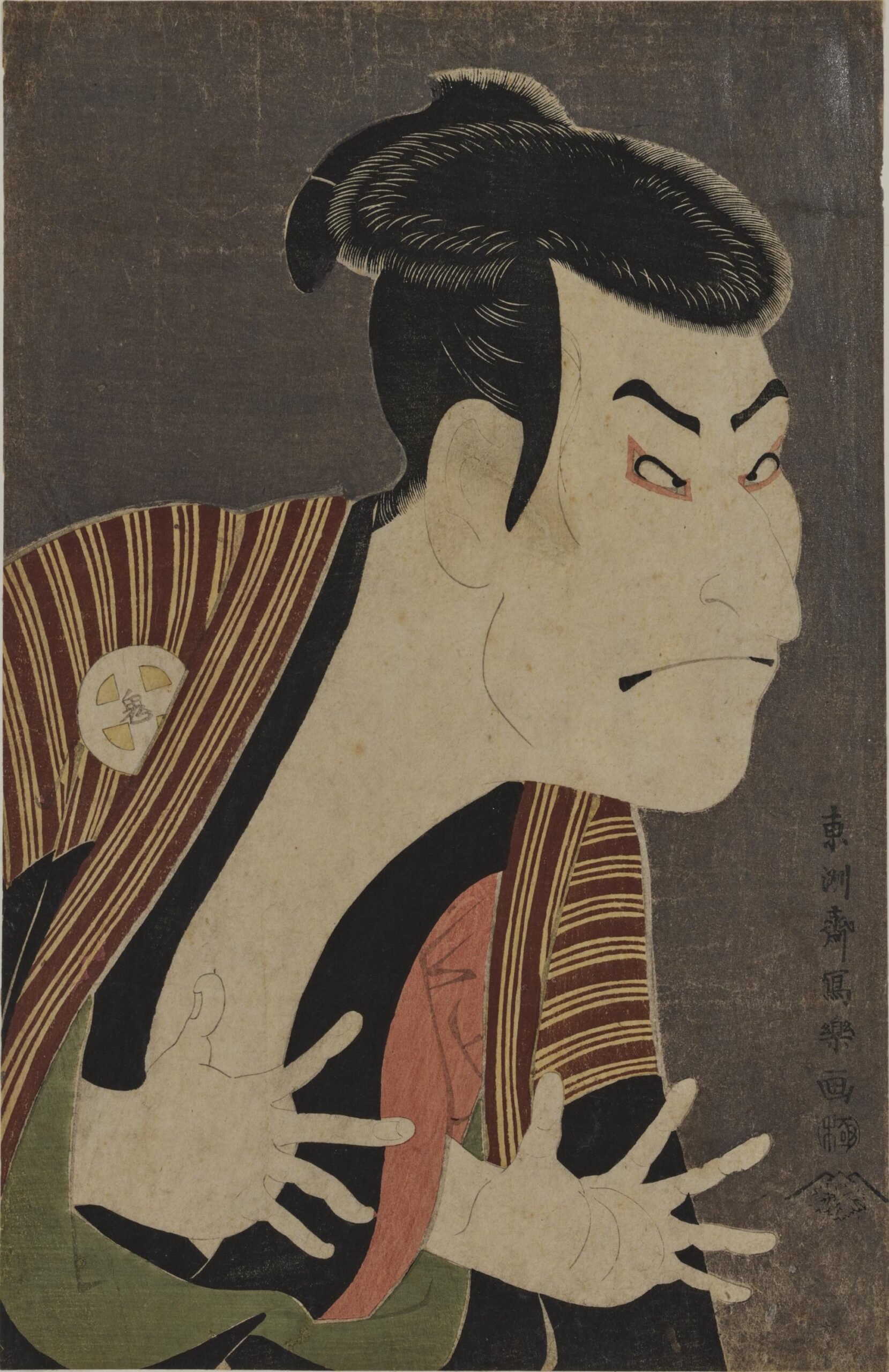

毒をもって毒を制す―。一橋治済を追い詰めた最後の一手。そして、耕書堂で明かされた松平定信の本音 画像 大谷鬼次の奴江戸兵衛画:東洲斎写楽 大河ドラマ「べらぼう」ではこれまで、さまざまな悲劇が描かれてきました。 11代将軍と目されてきた徳川家基の鷹狩り最中における急死、平賀源内の獄中死、老中首座・松平武元の急逝、田沼意知の刀傷事件、そして10代将軍・徳川家治の急逝…。そのいずれにも、悲劇の裏には一橋治済の影がちらついていました。そこで前話(46話)では、松平定信が治済に正義の鉄槌を下すため、仇討を図りますが失敗。そして、ラストシーンには治済と瓜二つの男が蔦重の前に現れました。今回の47話では、ドラマの冒頭で男の正体が明かされましたが、その正体はなんと斎藤十郎兵衛でした。斎藤十郎兵衛とは、阿波徳島藩主蜂須賀家の能役者で、現在では写楽の正体として有力視されている人物です。その人物をまさか一橋治済の替え玉として描くとは、かなり驚きました。そして47話では、この替え玉の存在を知った蔦重が、ある大胆な作戦を思いつきます。一方、仇討作戦が失敗に終わり、多くの手下を毒饅頭で殺された定信は、治済の圧に苦しんでいました。治済は白川松平家の家督の話までもちだし、定信を窮地に追い込みます。そんな定信のもとを蔦重が訪れ、「毒を仕掛けた相手には毒で返す」という驚愕の提案をします。しかも、その作戦のキーマンとして、治済の実子で11代将軍・徳川家斉の名前を挙げました。家斉の協力を得るための切り札になったのは、前話で治済に毒殺された家斉の乳母・大崎の遺言書でした。遺言書には大崎がこれまでに実行犯として関わった、治済の謀略の数々が暴露されていました。そして、最後に「上様、どうかお父上様の悪行をお止めくださいませ。あの方を止められるのは、この世にただお一人、上様しかいらっしゃいませぬ」と、命をかけて残した家斉へのメッセージが記されていました。この遺言書は家斉の手に渡り、仇討作戦が再び動き出します。 作戦の舞台となったのは御三卿の一つ、清水家でした。定信一派は清水家の当主・重好を味方につけ、家斉と治済を招いて茶会を開きます。饅頭や茶でもてなしますが、治済は体調不良を理由に饅頭に手をつけようとしません。しかし、家斉が治済の饅頭まで平然と食してしまいます。その様子を見た治済は、茶を一気に飲み干しますが、横で倒れ込む家斉を見て驚愕。治済は「まさか…、もろともに…」と言いながら立ち上がろうとしますが、むなしく崩れ落ちます。しかし、この毒は眠り薬で、治済は眠っている間に阿波に送られ幽閉されてしまいます。そして、替え玉の斎藤十郎兵衛を一ツ橋家の当主に収めることで、蔦重の立てた作戦は成就しました。その後、定信は白河へ戻る前に耕書堂に立ち寄ります。そして、蔦重に「いキちキどコきキてケみキたカかカったカのコだカ(いちど来てみたかったのだ)」と話し、耕書堂の黄表紙の愛読者だったことを明かします。 さらに、「春町は我が神、蔦屋耕書堂は神々の集う社であった」、「あのこと(春町の切腹)は、わが政、唯一の不覚である」と、恋川春町や耕書堂への本当の想いを語りました。実際、定信は文学好きで愛読書の「源氏物語」を7回も書き写したり、風刺小説「大名形気」を書いたり絵画も集めていたそうです。そんな定信が寛政の改革で出版統制を行った矛盾のなかで、定信の本音がチラホラ描かれてきたのも、このドラマのおもしろみの一つでした。そして、次回はいよいよ最終回です。どんな結末を迎えるか、見逃せません。More

毒をもって毒を制す―。一橋治済を追い詰めた最後の一手。そして、耕書堂で明かされた松平定信の本音 画像 大谷鬼次の奴江戸兵衛画:東洲斎写楽 大河ドラマ「べらぼう」ではこれまで、さまざまな悲劇が描かれてきました。 11代将軍と目されてきた徳川家基の鷹狩り最中における急死、平賀源内の獄中死、老中首座・松平武元の急逝、田沼意知の刀傷事件、そして10代将軍・徳川家治の急逝…。そのいずれにも、悲劇の裏には一橋治済の影がちらついていました。そこで前話(46話)では、松平定信が治済に正義の鉄槌を下すため、仇討を図りますが失敗。そして、ラストシーンには治済と瓜二つの男が蔦重の前に現れました。今回の47話では、ドラマの冒頭で男の正体が明かされましたが、その正体はなんと斎藤十郎兵衛でした。斎藤十郎兵衛とは、阿波徳島藩主蜂須賀家の能役者で、現在では写楽の正体として有力視されている人物です。その人物をまさか一橋治済の替え玉として描くとは、かなり驚きました。そして47話では、この替え玉の存在を知った蔦重が、ある大胆な作戦を思いつきます。一方、仇討作戦が失敗に終わり、多くの手下を毒饅頭で殺された定信は、治済の圧に苦しんでいました。治済は白川松平家の家督の話までもちだし、定信を窮地に追い込みます。そんな定信のもとを蔦重が訪れ、「毒を仕掛けた相手には毒で返す」という驚愕の提案をします。しかも、その作戦のキーマンとして、治済の実子で11代将軍・徳川家斉の名前を挙げました。家斉の協力を得るための切り札になったのは、前話で治済に毒殺された家斉の乳母・大崎の遺言書でした。遺言書には大崎がこれまでに実行犯として関わった、治済の謀略の数々が暴露されていました。そして、最後に「上様、どうかお父上様の悪行をお止めくださいませ。あの方を止められるのは、この世にただお一人、上様しかいらっしゃいませぬ」と、命をかけて残した家斉へのメッセージが記されていました。この遺言書は家斉の手に渡り、仇討作戦が再び動き出します。 作戦の舞台となったのは御三卿の一つ、清水家でした。定信一派は清水家の当主・重好を味方につけ、家斉と治済を招いて茶会を開きます。饅頭や茶でもてなしますが、治済は体調不良を理由に饅頭に手をつけようとしません。しかし、家斉が治済の饅頭まで平然と食してしまいます。その様子を見た治済は、茶を一気に飲み干しますが、横で倒れ込む家斉を見て驚愕。治済は「まさか…、もろともに…」と言いながら立ち上がろうとしますが、むなしく崩れ落ちます。しかし、この毒は眠り薬で、治済は眠っている間に阿波に送られ幽閉されてしまいます。そして、替え玉の斎藤十郎兵衛を一ツ橋家の当主に収めることで、蔦重の立てた作戦は成就しました。その後、定信は白河へ戻る前に耕書堂に立ち寄ります。そして、蔦重に「いキちキどコきキてケみキたカかカったカのコだカ(いちど来てみたかったのだ)」と話し、耕書堂の黄表紙の愛読者だったことを明かします。 さらに、「春町は我が神、蔦屋耕書堂は神々の集う社であった」、「あのこと(春町の切腹)は、わが政、唯一の不覚である」と、恋川春町や耕書堂への本当の想いを語りました。実際、定信は文学好きで愛読書の「源氏物語」を7回も書き写したり、風刺小説「大名形気」を書いたり絵画も集めていたそうです。そんな定信が寛政の改革で出版統制を行った矛盾のなかで、定信の本音がチラホラ描かれてきたのも、このドラマのおもしろみの一つでした。そして、次回はいよいよ最終回です。どんな結末を迎えるか、見逃せません。More - 【大河ドラマ~べらぼう】第46話 2025年12月1日

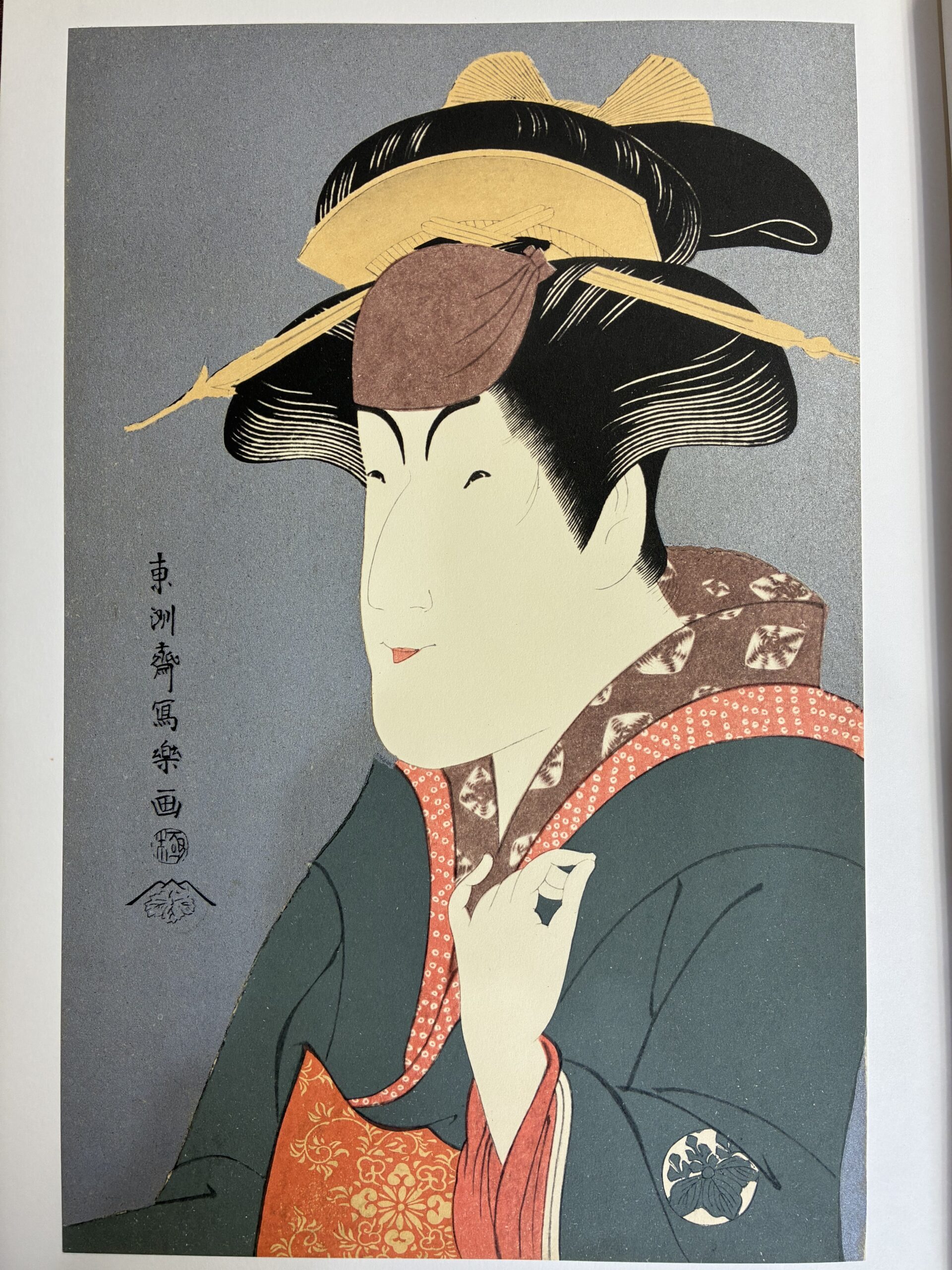

東洲斎写楽が浮世絵界に華々しくデビュー! 謎の絵師・写楽騒動の裏で、毒饅頭の罠が蔦重へ 画像 初代中山富三郎の宮城野画:東洲斎写楽 蔦重&歌麿コンビが復活―。大河ドラマ「べらぼう」46話では、前話でていの説得に心揺さぶられた喜多川歌麿が、ついに蔦重の元に戻りました。これにより、筆が進まなかった絵師たちに活気が戻り、役者絵の描き手「写楽=平賀源内」の噂を広める作戦が大きく前進します。まずは歌麿のリクエストで、役者の実際の顔を観察するため、芝居小屋の稽古場を訪れることに。しかし、歌麿が芝居小屋を訪れて役者絵を出せば、写楽=歌麿とバレてしまいます。そこで、まずは蔦重が芝居小屋に大勢の絵師を連れて行き、後から鶴屋が引き連れた歌麿とその弟子たちが合流。みんなで役者の姿を写し取っていき、写楽の正体を隠しました。そして、大勢の絵師たちの視点で描かれた絵をもとに作成された、写楽の役者絵が完成。28枚が一挙に公開され、東洲斎写楽の名で華々しくデビューしました。写楽の絵は、役者の個性を誇張してリアルにとらえている点が特徴です。芝居好きの江戸庶民には、贔屓の役者のブロマイドのように受け入れられていきました。これは、人物の顔や特徴を誇張して描き、滑稽さや風刺を狙った、現代のカリカチュアのようなものです。ドラマでは歌麿が以前に描いたものの、蔦重から「リアルすぎる」とボツにされた女性のスケッチがモチーフとなり、絵師たちに写楽の絵のイメージとして共有。写楽の絵を生み出すために苦労しながらも、蔦重のもとで仲間たちと楽しそうに絵を仕上げていく歌麿の姿が印象的でした。 「写楽=平賀源内」の噂は、蔦重の目論見通り江戸市中、江戸城内にまで広がり、ついに一橋治済の耳にも入ります。一方、蔦重に平賀源内生存説の噂を広めるよう命じていた松平定信は、これまで治済のもとで暗躍していた大奥御年寄・大崎をスパイとして治済のもとに送り込みます。そして、治済を曽我祭に誘い出すことに成功。定信陣営は芝居町の小屋に潜み、治済と大崎の動向を監視しつつ、人混みに紛れるなか、隙を見て治済を討つ予定でしたが、この陰謀は治済に察知されてしまいます。逆に祭で振舞われた毒饅頭により、定信の手下の者は次々と殺され、スパイとして送り込んだ大崎も毒殺されます。この毒饅頭は、芝居町に出店していた耕書堂でも振舞われ、蔦重も危うく口にすることに。寸でのところで長谷川平蔵に止められ、危機を回避します。定信の陰謀に組した一味として認識され、治済に命を狙われたと知った蔦重は、「俺たち、お武家さんじゃねえんです。どうやって身守れっていうんですか」と、平蔵へ詰め寄ります。そこへ、一人の男が姿を現すことで46話は終了するのですが、その男の顔は治済と瓜二つ。この男の正体は一体何者なのか。本人?替え玉?双子…?今後の展開が楽しみです。More

東洲斎写楽が浮世絵界に華々しくデビュー! 謎の絵師・写楽騒動の裏で、毒饅頭の罠が蔦重へ 画像 初代中山富三郎の宮城野画:東洲斎写楽 蔦重&歌麿コンビが復活―。大河ドラマ「べらぼう」46話では、前話でていの説得に心揺さぶられた喜多川歌麿が、ついに蔦重の元に戻りました。これにより、筆が進まなかった絵師たちに活気が戻り、役者絵の描き手「写楽=平賀源内」の噂を広める作戦が大きく前進します。まずは歌麿のリクエストで、役者の実際の顔を観察するため、芝居小屋の稽古場を訪れることに。しかし、歌麿が芝居小屋を訪れて役者絵を出せば、写楽=歌麿とバレてしまいます。そこで、まずは蔦重が芝居小屋に大勢の絵師を連れて行き、後から鶴屋が引き連れた歌麿とその弟子たちが合流。みんなで役者の姿を写し取っていき、写楽の正体を隠しました。そして、大勢の絵師たちの視点で描かれた絵をもとに作成された、写楽の役者絵が完成。28枚が一挙に公開され、東洲斎写楽の名で華々しくデビューしました。写楽の絵は、役者の個性を誇張してリアルにとらえている点が特徴です。芝居好きの江戸庶民には、贔屓の役者のブロマイドのように受け入れられていきました。これは、人物の顔や特徴を誇張して描き、滑稽さや風刺を狙った、現代のカリカチュアのようなものです。ドラマでは歌麿が以前に描いたものの、蔦重から「リアルすぎる」とボツにされた女性のスケッチがモチーフとなり、絵師たちに写楽の絵のイメージとして共有。写楽の絵を生み出すために苦労しながらも、蔦重のもとで仲間たちと楽しそうに絵を仕上げていく歌麿の姿が印象的でした。 「写楽=平賀源内」の噂は、蔦重の目論見通り江戸市中、江戸城内にまで広がり、ついに一橋治済の耳にも入ります。一方、蔦重に平賀源内生存説の噂を広めるよう命じていた松平定信は、これまで治済のもとで暗躍していた大奥御年寄・大崎をスパイとして治済のもとに送り込みます。そして、治済を曽我祭に誘い出すことに成功。定信陣営は芝居町の小屋に潜み、治済と大崎の動向を監視しつつ、人混みに紛れるなか、隙を見て治済を討つ予定でしたが、この陰謀は治済に察知されてしまいます。逆に祭で振舞われた毒饅頭により、定信の手下の者は次々と殺され、スパイとして送り込んだ大崎も毒殺されます。この毒饅頭は、芝居町に出店していた耕書堂でも振舞われ、蔦重も危うく口にすることに。寸でのところで長谷川平蔵に止められ、危機を回避します。定信の陰謀に組した一味として認識され、治済に命を狙われたと知った蔦重は、「俺たち、お武家さんじゃねえんです。どうやって身守れっていうんですか」と、平蔵へ詰め寄ります。そこへ、一人の男が姿を現すことで46話は終了するのですが、その男の顔は治済と瓜二つ。この男の正体は一体何者なのか。本人?替え玉?双子…?今後の展開が楽しみです。More - 【大河ドラマ~べらぼう】第45話 2025年11月26日

曽我祭に仕掛けられた“平賀源内復活”の罠の裏で写楽が誕生。そして、歌麿と蔦重の“業と情”が動き出す 画像 歌撰恋之部 深く忍恋画:喜多川歌麿出典:国立文化財機構所蔵品統合検索システム これまでの大河ドラマ「べらぼう」では、かつての将軍世子・徳川家基暗殺の黒幕として一橋治済の関与を想起させるシーンが描かれました。そして、そのことに気づいた平賀源内を獄中死に追い込んだ黒幕としても、治済が背後にいる可能性を濃厚に漂わせていました。45話では、このことに疑惑を抱いた松平定信の一派より、蔦重は半ば脅される形で協力を求められ、治済をおびき出す策として、「平賀源内が実は生きている」という噂を世間に広めるよう命じられます。そこで、蔦重が目を付けたのが「曽我祭」です。曽我祭とは、人気役者が山車に乗り、町中を総踊りしながら練り歩くという行事で、江戸の庶民にとっては憧れのスターの素顔が見られる特別な日でした。そこで蔦重は、祭で踊る役者たちの姿を蘭画風の浮世絵に描き、その描き手は平賀源内として世に送り出して源内生存説を広めるという作戦を立てます。さっそく、北尾重政・政演、大田南畝、朋誠堂喜三二らが集められ、蔦重は「源内が描いたような役者絵を世に出したい」と相談。そして、画号をどうするかの話になり、喜三二が口にした「しゃらくさい」をヒントに、蔦重が架空の絵師「写楽」という名前を生み出します。史実の東洲斎写楽は約10か月の短い期間で多くの役者絵を発表したものの、忽然と姿を消した謎の絵師として知られています。その出自や経歴は現在でも謎のままですが、ドラマでは蔦重が考えた架空の絵師として生み出されました。しかし、源内が作る役者絵というのはなかなか難しく、計画は難航します。絵師たちは懸命に源内風の役者絵を考案しますが、蔦重はそのたびにダメ出しを出すため、絵師らの不満は高まるばかり。ついに北尾重政が「やってられっか!付き合いきれねえぜ」と出て行ってしまいます。 そんな状況のなか、政寅が「歌さんなら…」と口にするなど、喜多川歌麿待望論が高まっていきます。一方、歌麿は本屋が自分の作品を褒めるばかりで何もダメ出しをしないことにイラ立っていました。これまでの歌麿は、蔦重からさまざまな注文をつけられ、その難題に応える形で作品を生み出してきたため、ほかの本屋たちに物足りなさを感じていたのです。やはり、このコンビは互いに替えの利かない最強コンビですよね。そして、そのコンビ復活を目指し、ていが単身、「歌撰恋之部」を持参して歌麿の元を訪れます。「歌撰恋之部」は、歌麿が恋心をこめて描いた女性の下絵を元に蔦重が完成させた美人大首絵シリーズ。ていは、「これは蔦屋重三郎からの恋文でございます。正しくは恋文への返事でございます。どうか一目でも見てやってくださいませ」と言って、頭を下げます。そして、歌麿の好みに合うよう髪の毛の細部までこだわりぬき、摺師と大喧嘩しながら完成させたこと、印の位置には蔦重が歌麿の間に上下なく、肩を並べて共に作品を作っていることを歌麿に伝えたいという思いが込められていることを説明。最後に「二人の男の業と情、因果の果てに生み出される絵というものを見てみたく存じます」と本音を話します。この説得に心を動かされたのか、ラストシーンでは歌麿がていと共に蔦重のもとへ現れます。コンビ復活か、写楽=歌麿として描かれるのか、次回がとても楽しみです。More

曽我祭に仕掛けられた“平賀源内復活”の罠の裏で写楽が誕生。そして、歌麿と蔦重の“業と情”が動き出す 画像 歌撰恋之部 深く忍恋画:喜多川歌麿出典:国立文化財機構所蔵品統合検索システム これまでの大河ドラマ「べらぼう」では、かつての将軍世子・徳川家基暗殺の黒幕として一橋治済の関与を想起させるシーンが描かれました。そして、そのことに気づいた平賀源内を獄中死に追い込んだ黒幕としても、治済が背後にいる可能性を濃厚に漂わせていました。45話では、このことに疑惑を抱いた松平定信の一派より、蔦重は半ば脅される形で協力を求められ、治済をおびき出す策として、「平賀源内が実は生きている」という噂を世間に広めるよう命じられます。そこで、蔦重が目を付けたのが「曽我祭」です。曽我祭とは、人気役者が山車に乗り、町中を総踊りしながら練り歩くという行事で、江戸の庶民にとっては憧れのスターの素顔が見られる特別な日でした。そこで蔦重は、祭で踊る役者たちの姿を蘭画風の浮世絵に描き、その描き手は平賀源内として世に送り出して源内生存説を広めるという作戦を立てます。さっそく、北尾重政・政演、大田南畝、朋誠堂喜三二らが集められ、蔦重は「源内が描いたような役者絵を世に出したい」と相談。そして、画号をどうするかの話になり、喜三二が口にした「しゃらくさい」をヒントに、蔦重が架空の絵師「写楽」という名前を生み出します。史実の東洲斎写楽は約10か月の短い期間で多くの役者絵を発表したものの、忽然と姿を消した謎の絵師として知られています。その出自や経歴は現在でも謎のままですが、ドラマでは蔦重が考えた架空の絵師として生み出されました。しかし、源内が作る役者絵というのはなかなか難しく、計画は難航します。絵師たちは懸命に源内風の役者絵を考案しますが、蔦重はそのたびにダメ出しを出すため、絵師らの不満は高まるばかり。ついに北尾重政が「やってられっか!付き合いきれねえぜ」と出て行ってしまいます。 そんな状況のなか、政寅が「歌さんなら…」と口にするなど、喜多川歌麿待望論が高まっていきます。一方、歌麿は本屋が自分の作品を褒めるばかりで何もダメ出しをしないことにイラ立っていました。これまでの歌麿は、蔦重からさまざまな注文をつけられ、その難題に応える形で作品を生み出してきたため、ほかの本屋たちに物足りなさを感じていたのです。やはり、このコンビは互いに替えの利かない最強コンビですよね。そして、そのコンビ復活を目指し、ていが単身、「歌撰恋之部」を持参して歌麿の元を訪れます。「歌撰恋之部」は、歌麿が恋心をこめて描いた女性の下絵を元に蔦重が完成させた美人大首絵シリーズ。ていは、「これは蔦屋重三郎からの恋文でございます。正しくは恋文への返事でございます。どうか一目でも見てやってくださいませ」と言って、頭を下げます。そして、歌麿の好みに合うよう髪の毛の細部までこだわりぬき、摺師と大喧嘩しながら完成させたこと、印の位置には蔦重が歌麿の間に上下なく、肩を並べて共に作品を作っていることを歌麿に伝えたいという思いが込められていることを説明。最後に「二人の男の業と情、因果の果てに生み出される絵というものを見てみたく存じます」と本音を話します。この説得に心を動かされたのか、ラストシーンでは歌麿がていと共に蔦重のもとへ現れます。コンビ復活か、写楽=歌麿として描かれるのか、次回がとても楽しみです。More

Information

【営業案内】

住所: 台東区千束4-11-16 ササジマビルディング1階

営業時間: 金曜 11:00~18:00

土日 9:30~18:00

定休日: 不定休

TEL: 03-5808-9448